江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

さぁ、いよいよ次で最後。徳川将軍の最後を飾るのはこの人物。

徳川幕府の歴史に終止符を打った“家康の再来”

十五代将軍・徳川慶喜

(読み:とくがわよしのぶ)

スポンサーリンク

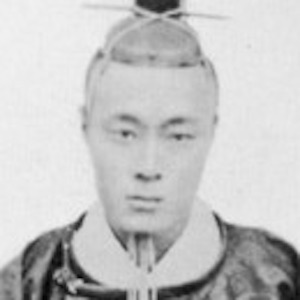

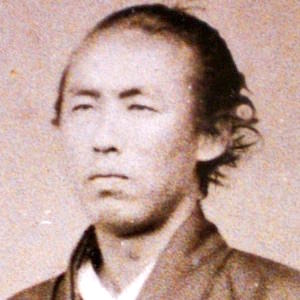

最後の将軍のみ写真が残っているんですね。

265年も続いた徳川幕府、最後の将軍となったのは御三家のひとつ水戸藩出身の徳川慶喜。烈公とあだ名された荒ぶる父・徳川斉昭の教育方針により、江戸で生まれるもほどなくして国許の水戸に移され、武術・学術を厳しく教え込まれました。

特に手裏剣が得意で、その腕前は達人レベルにまで成長したそう。

幼い頃から賢い子どもだった慶喜は頭脳明晰な青年に成長しました。

ペリーが黒船を率いて日本にやってきたのは、慶喜が17歳の時。激動の幕末が幕を開けると同時に、十二代将軍・家慶は急死、十三代将軍となった家定は生まれつき虚弱と幕府の未来は暗いものでした。

「今こそリーダーシップを発揮できる将軍を!」と願う幕臣たちが慶喜に目をつけたのは自然なこと。しかし、十四代将軍には家茂が就任し、慶喜が十五代将軍となったのは家茂の急死後でした。

じつは慶喜、十五代将軍を固辞していました。家茂の死後4ヶ月以上も将軍の座は空位。まわりは慶喜しかいないと思うなかで、なぜ慶喜自身は首を縦に振らないのか?父・斉昭に送った手紙からは、頭が切れすぎる慶喜らしさがうかがえます。

「将軍になって失敗するより、最初から将軍にならないほうがずっとましだ」

先が見えすぎる慶喜は、目の前の武家社会最高ポジションのきらびやかさではなく、幕府崩壊の未来の方が強烈に見えていたのかもしれません。

周囲の押しに根負けして(という形に持ち込んだ慶喜の策略とも)将軍となった慶喜は、幕府を立て直すため抜本的改革に乗り出します(慶応の改革)。

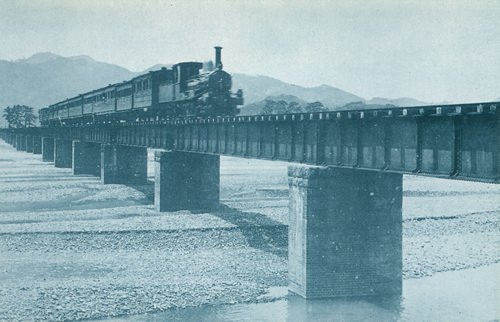

近代的な内閣制度の先駆けとなる行政スタイルを打ち立てたり、国内最強の軍隊を目指しフランスやイギリスから軍事顧問団を招いて陸軍・海軍の強化を図りました。

オランダで新造された最新鋭の軍艦「開陽丸」。国内最強の開陽丸だったが、函館戦争で海の藻屑と消えました

しかし、薩摩藩&長州藩による武力倒幕を予期した慶喜は、大決断を下します。

大政奉還ーーつまり、朝廷に政権を返上することを決意したのです。

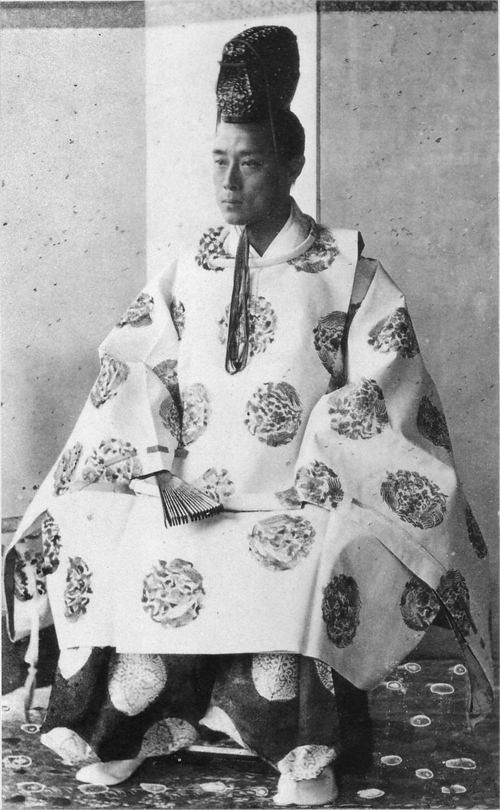

そして、1867年(慶応3年)10月14日、明治天皇に政権が返上され、ここに徳川幕府は幕を下ろしました。

幕臣たちから「権現様の再来」と期待され、倒幕派の志士からは「家康の再来」と恐れられた慶喜。切れすぎる頭脳は時に周囲には理解しがたい行動として現れ、人々は慶喜の気まぐれに翻弄されました。

「朝敵」となった旧幕府軍と新政府軍による鳥羽・伏見の戦いでの「敵前逃亡」はその最たる例。旧幕府軍の総大将として大坂城にこもっていた慶喜が、夜陰に紛れてわずかな側近や老中たちと軍艦・開陽丸に乗り込み江戸へ逃げ帰ったのです。この行動は卑怯、惰弱として味方からも猛バッシングを受け、今でも慶喜の評価を下げる一因になっています。

船に乗り込み大坂から脱出する慶喜を描いた『徳川治績年間紀事 十五代徳川慶喜公』。すごいカッコよく見えますが敵前逃亡中(月岡芳年 画)

ただ、慶喜もなにも死ぬのが怖くて逃げたわけではありません。

慶喜の生家である水戸徳川家には「どんな状況になっても朝廷に弓を引くことならず」という家訓があり、慶喜は朝廷相手に戦うことができなかったのです。また、もはや徹底抗戦したところで勝機はなく、いたずらに内戦が長引けば諸外国に介入のチャンスを与えることになり、日本はめちゃくちゃになるーーという未来予想図が慶喜の頭の中にはあったとも。

ただ、前線で命をかけて戦う部下たちを置いてけぼりにしたのは事実です。

江戸へ戻った慶喜は朝廷への恭順姿勢を示し、後始末を勝海舟に一任すると自らは寛永寺で謹慎しました。江戸城が無血開城されると、徳川家の人々と家康ゆかりの地である駿府に移住、維新後も静岡県と改名された同地で生活しました。静岡で約30年もの長い年月を過ごした慶喜は、地元に人々に「ケイキさま」と呼ばれ親しまれたんだとか。

慶喜の余生は意外なことに悠々自適、さまざまな趣味に没頭して暮らしました。旧幕臣と関係を絶ち、政治の表舞台から姿を消し、沈黙を守ることが将軍だった自分の使命だと思っていたのかもしれません。

これは隠居後の一番の楽しみだったといわれる狩猟をする慶喜の写真。さまになっていてカッコイイですね。

狩猟のほか、熱中したのがカメラで、なんと写真投稿雑誌に投稿することも度々あったとか。しかし、採用されることはあまりなかったとか・・・。おもしろいことに慶喜の子孫であるひ孫の徳川慶朝(よしとも)はフリーカメラマンになっています。

慶喜が撮影した風景写真。晩年には芸術的な写真も撮影できるほどの腕前になっていたとか

そのほか、油絵、弓道、釣り、自転車、刺繍など運動系から芸術系まで幅広いジャンルの趣味を楽しんでいたそうです。

顕微鏡でなにかを観察するのが好きだったり、サイクリング中に美人に気を取られて看板に激突したエピソードを聞く限り、なんとも憎めない。

また、慶喜はかなりのグルメだったそうで、特に大好物だったのが豚肉。江戸時代はまだ肉食が一般的ではなかったこともあり、豚肉を好んでモリモリ食べる慶喜は「豚一さま(豚肉好きの一橋さま)」とストレートにひどいあだ名をつけられていました。

1998年の大河ドラマ『徳川慶喜』では主人公の慶喜を本木雅弘が演じましたが、実在の慶喜もモッくんほどとはいかないまでも相当イケメン。将軍時代に謁見した諸外国の公使たちも慶喜の端正なルックスとスマートな振る舞いには感心したそう。

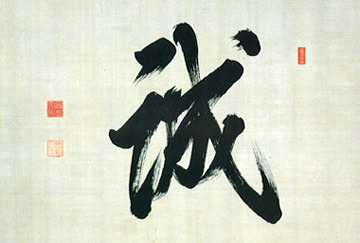

将軍就任直後あたりに書いたといわれる慶喜の手による「誠」の一字。字もイケメン

さて、政治から程遠く離れた趣味の世界に生きていた慶喜が、1898年(明治31年)、再び表舞台に登場します。慶喜が皇居に参内し、明治天皇に謁見したのです。

徳川幕府が崩壊して30年余、ようやくかつての将軍と天皇は和解を果たし、慶喜の名誉も回復されていったのでした。ちなみに、慶喜はその後、旧幕臣の勝海舟にも会いに行き礼をいったそうで、海舟は「生きてきた甲斐があった」と感激したんだとか。

急速に日本が近代化の道を歩んでいった明治時代を見守り続け、大正時代に入って3年後、慶喜は世を去りました。

江戸時代の終焉を象徴する慶喜の死を悼み大勢の人々が葬列を見守りました

徳川慶喜の詳細データ

ここからはおまけです。

「歴代将軍○○ナンバーワンは誰だ!?」

- 疑問「将軍在位期間ナンバーワンは誰?」

- 十一代将軍・徳川家斉の50年。反対に一番在位期間が短かったのは、十五代将軍・慶喜で1年ほど

- 疑問「長生きナンバーワンは誰?」

- 十五代将軍・徳川慶喜の76歳。ちなみに、初代・家康は75歳で長生きナンバーツー。反対に、短命ナンバーワンは七代将軍・家継で8歳で早世

- 疑問「高齢での将軍就任ナンバーワンは誰?」

- 初代・徳川家康の62歳。反対に最年少での将軍就任は七代将軍・家継でわずか4歳。園児です

- 疑問「子だくさんナンバーワンは誰?」

- 十一代将軍・徳川家斉の57人(圧勝)。反対に子宝に恵まれなかった将軍は綱吉をはじめ割といます

- 疑問「高身長ナンバーワンは誰?」

- 六代将軍・徳川家宣の160cm

おまけコーナーその2。

将軍の名前の覚え方

15人もいるうえに名前に「家」がつく人が多すぎて全然覚えられない歴代将軍。学生時代に苦労した方も多いはず。ということで、オリジナル将軍覚え方を考案しました。

check!

安くてタダは光る綱、犬の綱にはよしとする。家のノブは継ぎだらけ。よし、胸の重みでイエーイ春なり。よしさだ君はモチで喜ぶ。

安くてタダは光る綱、犬の綱にはよしとする。家のノブは継ぎだらけ。よし、胸の重みでイエーイ春なり。よしさだ君はモチで喜ぶ。

【解説】

- 安くて→家康

- タダは→秀忠

- 光る→家光

- 綱→家綱

- 犬の綱にはよし→綱吉(生類憐れみの令だし)

- 家のノブ→家宣

- 継だらけ→家継

- よし、胸の→吉宗

- 重みで→家重

- イエーイ春→家治

- なり→家斉

- よしさだ→家慶&家定(親子なのでセット)

- モチで→家茂(甘党だし)

- 喜ぶ→慶喜

とりあえずだいたい「家」が名前につくので、「家○」のうち○の部分をどうやって覚えるかがポイント。

上のがピンとこなかった人用にもう一つ作りました。

check! 覚え方その2

家が安くてタダで光る綱もある。「綱はヨシ!」と野武士が家を継いだけど、胸の重さは家に治らないナリ。「よし、これも定め」と餅とケーキでお祝いだ!

家が安くてタダで光る綱もある。「綱はヨシ!」と野武士が家を継いだけど、胸の重さは家に治らないナリ。「よし、これも定め」と餅とケーキでお祝いだ!

【解説】

- 家が安くて→家康

- タダで→秀忠

- 光る→家光

- 綱もある→家綱

- 綱はヨシ!→綱吉

- 野武士が→家宣

- 家を継いだけど→家継

- 胸の→吉宗

- 重さは→家重

- 治らない→家治

- ナリ→家斉

- 「よし、これも定め」と→家慶&家定(親子なのでセット)

- 餅と→家茂(甘党だし)

- ケーキでお祝いだ!→慶喜

自分なりのストーリーを想像しながら、オリジナルの覚え方を考えると、いつの間にか自然と覚えてたりするのでオススメです。

最後に。

あらためて歴代将軍の一覧

- 初代・家康

- 戦国時代を生き抜き、豊臣家を滅ぼし、徳川幕府を開いた“神君”

- 二代将軍・秀忠

- 徳川幕府の土台固めをしたマジメな2代目

- 三代将軍・家光

- 生まれながらの将軍。島原の乱を鎮圧、「鎖国」を完成、参勤交代を制度化など

- 四代将軍・家綱

- 政治に無関心な“さようせい様”。由井正雪の乱、明暦の大火が起きる。

- 五代将軍・綱吉

- 「生類憐れみの令」でおなじみの“犬公方”。赤穂浪士の討ち入り。「元禄文化」が開花@上方

- 六代将軍・家宣

- 新井白石が「正徳の治」を行い幕政改革。

- 七代将軍・家継

- 4歳で将軍就任、7歳で他界。

- 八代将軍・吉宗

- 紀州からきた“暴れん坊将軍”。「享保の改革」を行い、「幕府中興の祖」と讃えられる

- 九代将軍・家重

- 障害ゆえに無能扱いされた、本当は名君だったかもしれない人。田沼意次、大活躍

- 十代将軍・家治

- 途中から政治に興味をなくし、趣味に没頭。将棋の腕はかなりのもの

- 十一代将軍・家斉

- 50年も将軍をやった子だくさんの絶倫“オットセイ将軍”。庶民文化「化政文化」が開花@江戸

- 十二代将軍・家慶

- 老中・水野忠邦に「天保の改革」を実行させる。黒船来航ショックで急死

- 十三代将軍・家定

- 大河ドラマのヒロイン篤姫の旦那。趣味はお菓子づくりの“イモ公方”

- 十四代将軍・家茂

- 期待されながらも長州征伐の途上で急死した聡明な若者。妻は天皇の妹で、愛妻家代表。大の甘党で、虫歯だらけ

- 十五代将軍・慶喜

- 最後の将軍。「大政奉還」で政権を朝廷に返上。頭よすぎて評価難航。趣味三昧の余生を送る

265年もの長きにわたって政権を保った徳川幕府。そのトップに君臨した15人の将軍たちはそれぞれ個性的で、その個性が時代のカラーを作っていたのです。