江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

画像左下に見える一団はさまざまな病たち。それを倒そうとする中央の集団はお稲荷さんや神田大明神といった庶民の神さま。さらに右上からは援軍として海外から輸入された最新の薬たちも参戦(『諸神の加護によりて良薬悪病を退治す』歌川芳員 画)

子どもの大敵、疱瘡(ほうそう)

江戸時代の流行病(はやりやまい)つまり伝染病の代表的なものといえば疱瘡(読み:ほうそう。天然痘とも)。

1980年(昭和55年)、WHO(世界保健機構)により「地球上からの天然痘根絶宣言」が出され現代では“過去の病気”となった天然痘ですが、それ以前は世界中で人々の命を奪う恐ろしい伝染病でした。

疱瘡とはどんな病気なのかざっくり説明すると以下のとおり。

- 飛沫や接触により感染する伝染病(伝染力は強い)

- 潜伏期間は12日ほど

- 発熱と頭痛からはじまり、全身に発疹が広がる

- 発疹は水疱となり膿疱になったあとかさぶたになる

- 下熱すれば治癒に向かうが“あばた”が残ったり失明することも

- 種痘が唯一の予防法であり、種痘発明以前はかなりの死亡率

スポンサーリンク

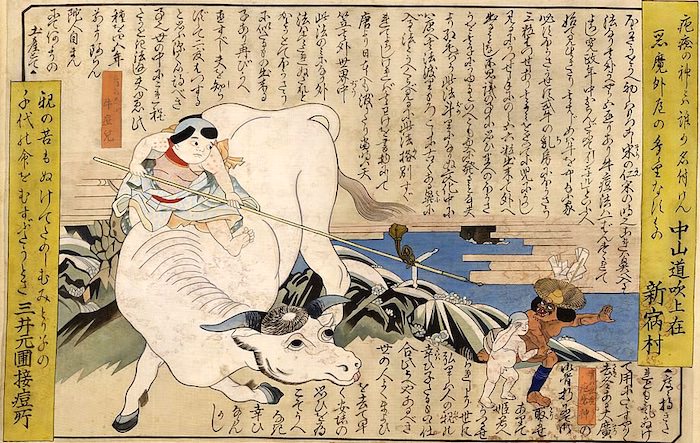

牛痘の接種に抵抗がある人たちに種痘の有効性をアピールしたもの。画像右にいるのが疱瘡神。

日本で最初に疱瘡の記録が文献に登場するのは『日本書紀』。つまり奈良時代。「発疹ができて激しい苦痛の末に死に至る」とあります(意訳)。奈良時代に発生したいわゆる「天平の疫病大流行」では疱瘡の大流行で日本総人口の25%が死亡したともいわれています>……疱瘡こわすぎる……。その後もなんども日本国内で流行した疱瘡は江戸時代には北海道にも伝播し、アイヌの人口減少の一因となったそう。

顔に“あばた”が残ることから「器量定めの病」「見目定めの病」ともいわれた疱瘡は、特に小さな子どもたちにとっては将来を左右するだけでなく命取りになる大きな試練でした。幕末に種痘による天然痘予防法が広がるまでは、疱瘡と戦う術は隔離するのが精一杯で、それ以外はほぼまじないの類か神頼み。

1798年(寛政10年)に刊行された疱瘡や麻疹など伝染病にかかった際の心得や看病の方法などを書いた『疱瘡心得草』。

疱瘡を擬神化した「疱瘡神(読み:ほうそうがみ、ほうそうしん)」に「疱瘡にかかりませんように……」と祈ったり、魔除けパワーをもつ赤を使った「赤絵(あかえ)」と呼ばれる絵を飾ったり赤色を身につけたりして人々は疱瘡の恐怖を耐え忍んだのです。

上の絵は疱瘡にかかった子の枕屏風などに貼って平癒を祈った刷り物。画像左の立派な武者は鎌倉武士の鎮西八郎こと源為朝。為朝は「保元の乱」で八丈島に流刑になったのですが、その圧倒的武威により八丈島から病魔が逃げ出し八丈島の人々は病知らずだったという伝説があります。そのため疱瘡の守護神としても大人気でした。

ちなみにその為朝に手形を渡している老人と赤い着物の子どもはどちらも疱瘡神。さらにそのうしろにいるのは疱瘡の子どもたちへのお見舞いとしてポピュラーだった張子のおもちゃです。

為朝と同じく疱瘡除けのマジックパワーを持つとして信仰されたのが鍾馗(読み:しょうき)さま。赤絵のほか、5月5日の端午の節句では鍾馗さまを描いた幟(のぼり)や人形が飾られました。ちなみにこちらの鍾馗を描いたのは葛飾北斎。なんと87歳のときの作品です。

こちらの赤一色で描かれた絵が疱瘡のためのおまじないイラスト「赤絵」。昔話のヒーロー金太郎も魔除け的存在として大人気。

これも「赤絵」。ピンとつきだしたツノのようなものを持つまん丸目玉の謎の生物はミミズク。ミミズクはその大きな目から「失明しませんように」の願いが込められ赤絵にしばしば登場します。隣のお馬さんは「春駒」という縁起物のおもちゃ。

疱瘡の子の平癒を願って描かれた「赤絵」は、感染を防ぐため回復後に焼き捨てたり川に流したりしたため現存するものは少ないんだそう。

スポンサーリンク

疱瘡と並び恐れられた「はしか(麻疹)」

「見目定めの病」と呼ばれたのが疱瘡ならば、「命定めの病」と呼ばれたのが麻疹(読み:はしか、ましん)。

はしかに感染した際の症状を紹介した『麻疹心得之図画』(1862年)。

はしかとはどんな病気なのかざっくり説明すると以下のとおり。

- 麻しんウイルスが感染することで発症する感染症

- 感染力が非常に強い

- 免疫を持っていない人が感染するとほぼ100%発症(ただし免疫力をつければ感染しない)

- 接触感染や飛沫感染はもちろん空気感染もし、マスクや手洗いでも防げない

- 発熱や咳などの症状を経て、高熱とともに全身に小さな発疹

- ワクチンによる予防接種が唯一の予防策

現在、MR(麻しん風しん混合)ワクチンの予防接種が行われていますが、予防接種を受けてない世代の成人がはしかを発症し流行するということが今でも時々おこりニュースになったりしています。とはいえ予防接種さえしっかりしていればまずはひと安心。

ですが、ワクチンはおろか特効薬も予防策もなかった江戸時代、はしかは一度流行すれば多くの人に感染し、命を奪うこともままありました。江戸時代に麻疹の流行が13回あったそうですが、なかでも1862年(文久2年)に起きた大流行では、はしかに加えコレラまで猛威をふるい江戸だけでも20万人を超える死者が出たとか。

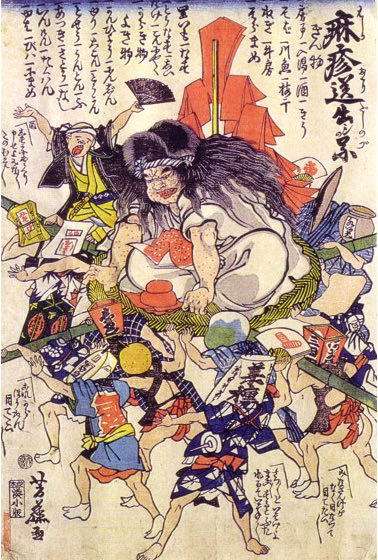

中央にいるのは麻疹を擬神化した「麻疹神」。全身に赤い発疹が見える。水飴や汁粉など麻疹に良いとされた食べ物たちが麻疹神を桟俵にのせて“神送り”しているところ(『麻疹送出しの図』落合芳幾 画(1862年))

この時に流行したのが「はしか絵」と呼ばれるおまもり的な錦絵。そこに描かれたのは、はしかに感染しても軽くすむようにするおまじない、予防や心得、食べて良いもの悪いもの……などなど。

はしかに感染した際の症状を紹介した『麻疹心得之図画』(1862年)

こちらの『麻疹軽くする法』(1862年)と題された「はしか絵」には、はしかを軽くするおまじないが色々と書かれています。例えば、節分の夜に門に刺したヒイラギの葉を煎じてはしかに感染していない子どもに飲ませると感染しても軽くすむ、タラヨウの葉におまじないの歌を書いて川に流すと必ず軽くすむなど。

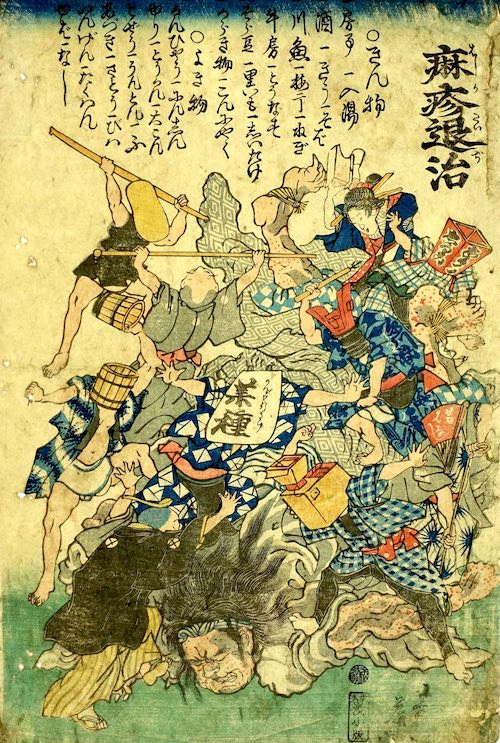

『麻疹退治』落合芳幾 画(1862年)

こちらははしか流行によって被害にあった風呂屋などの職業の人々が麻疹神をこてんぱんにしているところ。上部にはしかによい食べ物と悪い食べ物や行動が列挙されています。入浴ははしかにNGだったようで風呂屋が打撃を受けたのもうなずけます。

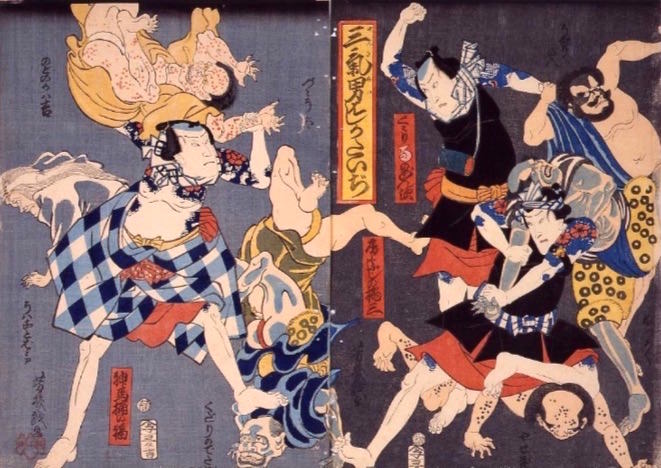

こちらの『三気男はしかたいぢ』(落合芳幾 画)は疫病除けのまじない物として知られた「くくり猿」「房楊枝(現代の歯ブラシ)」「飼馬桶」を象徴するイケメン3人が、擬人化されたはしかの症状をやっつけるというユニークな「はしか絵」。症状たちの名前を「のどのかハ吉」(のどの渇き)とか「やせ蔵」(やせる)などちょっとおもしろおかしくしているところに江戸っ子の洒落っ気を感じます。

『はしかのまもり』(歌川芳艶 画)(1862年)

この絵ははしかを家に入れないためのおまじない。タラヨウの葉、金柑、ヒイラギの葉、麦の穂のどれかを門につるしておくといいらしい。

スポンサーリンク

江戸時代にも流行していたインフルエンザ

現在もはや冬の風物詩といっても過言ではないインフルエンザの流行。2020年(令和2年)は皮肉なことに新型コロナウイルスの影響もあってかインフルエンザの流行は抑えられているとか。さて、インフルエンザというとなんとなく最近のものというイメージがありますが、じつはすでに平安時代にはインフルエンザらしき病気の流行があったんだそう。

優雅な平安貴族たちもインフルエンザに苦しんでいた可能性も……(『源氏物語絵巻』より)

江戸時代に「インフルエンザ」という呼称はないものの、「風邪」「風疾」「風疫」などと呼ばれたもののなかには、その症状からインフルエンザだったのでは?と思われるものもあるようです。江戸時代に最初にインフルエンザが流行したのは1614年(慶長19年)とみられ、近畿地方で「風疾」が流行したんだとか。

江戸時代、インフルエンザの流行と思われる風邪の流行には、なんといちいち名前がついていました。

たとえば享和年間(1801年〜1804年)に流行したインフルエンザは「お七風」。これは悲恋の放火事件で有名な八百屋お七の小唄が当時流行っていたことにちなんでいるそう。

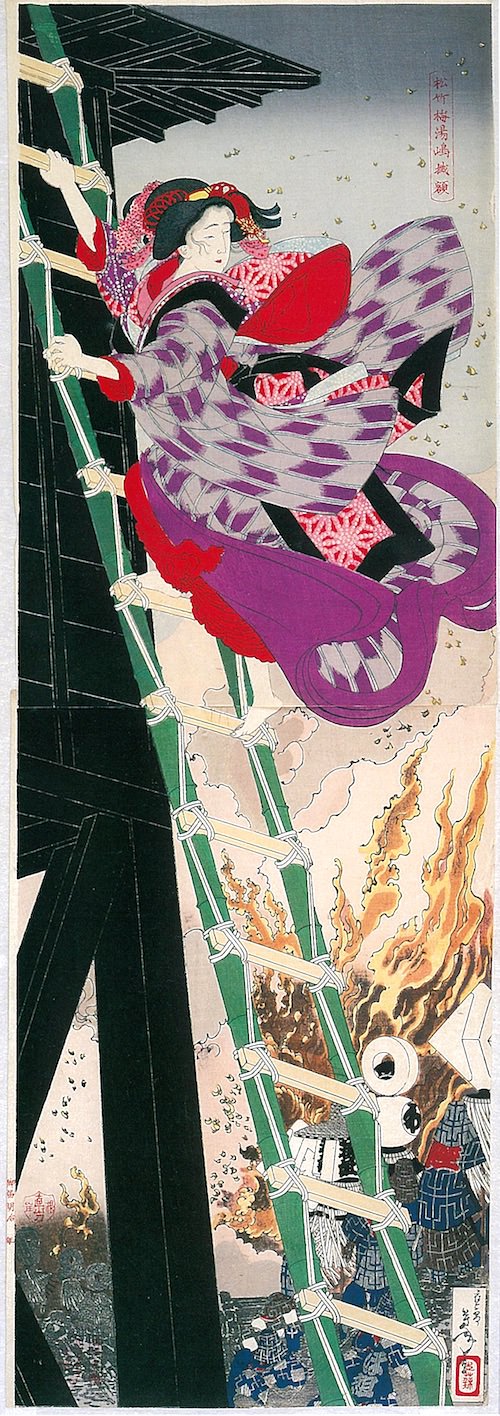

歌舞伎や落語などさまざまなフィクションで“悲恋のヒロイン”となった八百屋お七(『松竹梅湯嶋掛額』月岡芳年 画)

歌舞伎や落語などさまざまなフィクションで“悲恋のヒロイン”となった八百屋お七(『松竹梅湯嶋掛額』月岡芳年 画)ほかにも当時の人気遊女お駒にちなんだ「お駒風」や「琉球風」などなど。名前をつけることで人々に記憶に残るようにしたのかもしれません。

インフルエンザで命を落とした江戸時代の有名人といえば大横綱・谷風が有名でしょう。1795年(寛政7年)に江戸全域でインフルエンザが猛威をふるい、“大相撲史上屈指の強豪”とも称された横綱・二代谷風梶之助は現役のままこの世を去りました。

身長189㎝ともいわれる谷風は無類の強さを誇ったが35連勝という記録を残したままインフルエンザに倒れた。

予防接種も特効薬もないうえに現代に比べてはるかに気温の低かった江戸時代、インフルエンザで江戸だけでも数万人の人が命を落とすこともあったというからインフルエンザ本当に恐ろしいですね。

スポンサーリンク

コロリと死ぬほど死亡率の高いコレラ

1862年(文久2年)に麻疹とともに大流行し、全国で56万人もの患者を出したといわれている伝染病がコレラ。江戸時代には「コロリ」と呼ばれ、「虎烈刺」「虎列拉」「虎列刺」などの漢字が当てられました。なんで「虎」なのかというと、急激な症状の悪化が1日に千里を走るとされた虎を連想させるからなんだそう。

また、原因不明の恐ろしい病だったコロリ、なかには「こりゃあきっと妖怪“虎狼狸(ころうり)”の仕業に違いねぇ」と言い出す人もいたようでこんな絵も描かれました。

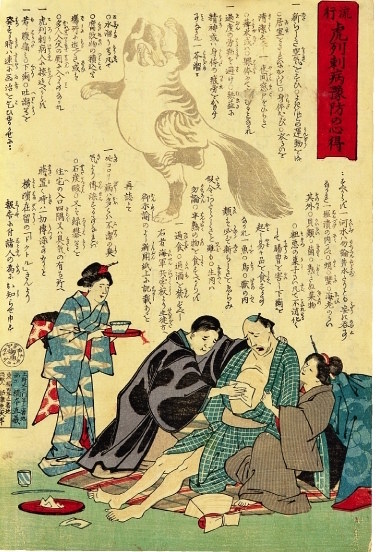

『虎列刺退治』(1886年)

「虎」と「狼」と「狸」がそのまんま合体した妖怪です。こちらは明治時代の錦絵なのですが、画面左、衛生隊の隊員たちが消毒液を噴射し虎狼狸を退治しようと必死ですが、効き目はないもよう……。

さて、このコロリはどういった病気なのかざっくり。

- コレラ菌に感染することで発症する感染病

- 感染力は非常に強力

- 感染経路は経口感染(コレラ菌に汚染された水や食物を摂取することで感染)

- 潜伏期間はおよそ2〜3日、早ければ数時間

- コレラ菌が体内で排出する毒素により、激しい下痢と嘔吐を繰り返す

- 急速な脱水症状を引き起こし死に至る

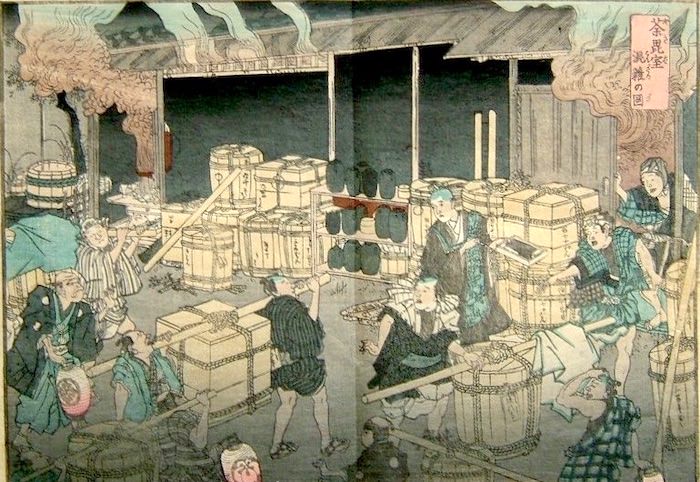

1858年(安政5年)の『項痢(コロリ)流行記』(仮名垣魯文 著)の口絵に描かれているのはコレラの大流行で死者が続出し、あまりの数に大混乱する江戸の火葬場のようす。

予防法や治療法が確立した現代でもコレラの大流行は続いており、決して歴史上の病気ではないのです。とにかく清潔が大事!

コロリが日本にはじめて入ってきたのは1822年(文政5年)だそう。ちなみに勝海舟が生まれたのはこの翌年です。1858年(安政5年)にコロリが発生したときには3年にもわたり西日本を中心に大流行、ついに箱根を超えて江戸の町でも猛威をふるい数万人を超す死者が出たという(ただし資料によっては箱根を超えなかったとも)。

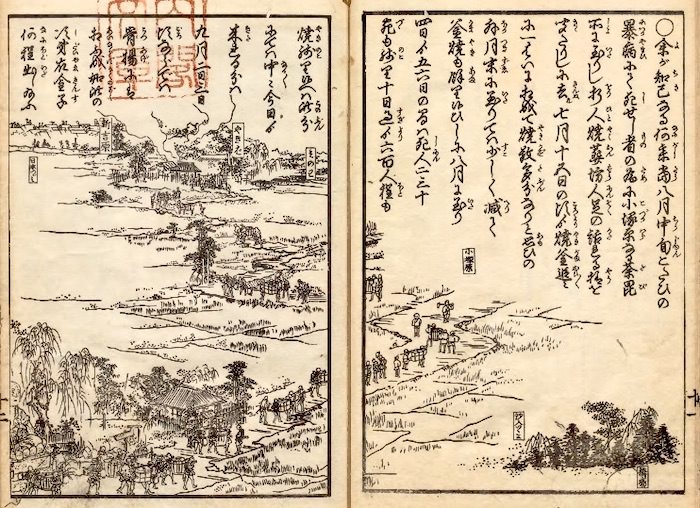

これは「安政コロリ」の悲惨なようすをつづった『安政箇労痢(コロリ)流行記』の一部。焼き場に続く道を大勢の人々が歩いていますが、よく見るとみな棺桶を担いでいます。棺桶が足りず酒樽を棺桶がわりにしたんだとか……。

ちなみに「安政コロリ」は傑作ドラマ『JINー仁ー』や手塚治虫の傑作マンガ『陽だまりの樹』にも登場します。幕末にタイムトリップしてきた仁先生は点滴をつくりだしたくさんのコロリ患者を救っていました。

疱瘡には「赤絵」、麻疹には「はしか絵」があるように、コロリも流行のたびにたくさんのおまじない絵がつくられました。

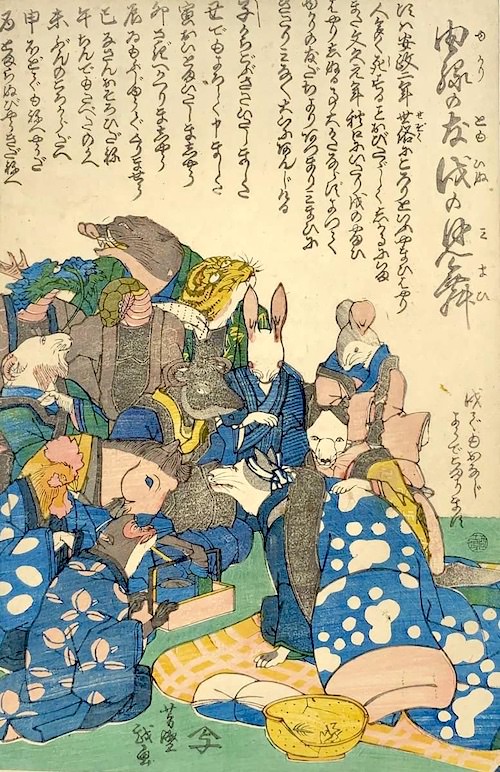

『由縁の友戌の見舞い』(歌川芳盛 画)

こちらはコロリにかかってしまったが快方に向かっている戌をお見舞いする十二支の面々。

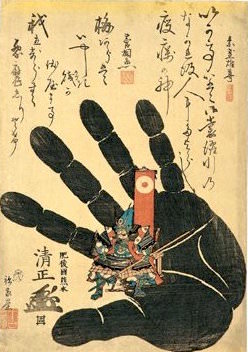

『疫癘神 加藤清正の手形』(1858年)

この手形は虎退治で有名な猛将・加藤清正公のもの(として描かれたもの)。この絵を門柱に貼っておくと疫病除けになるらしい。

これは「通神鳥(つかみどり)」という名の想像上の鳥。頭は火葬場の人、首は僧侶、尻尾は薬屋さん。つまりコロリでもうけの“つかみどり”をした職業の人々。コロリに限らずなにか大きな災害とか疫病とかがあるとこうした「もうけた人々」を揶揄するような絵がつくられますね。2020年でいうと転売屋を揶揄する絵になるのかな?

これは1877年(明治10年)の錦絵『流行虎列刺(コロリ)病予防の心得』。部屋をよく乾燥させ、こまめに換気し、みだりに井戸水などを飲んではいけない、などのコロリに関する注意書きが書かれています。

明治時代には2〜3年おきに数万単位の死者を出すようなコロリの大流行が繰り返され、コロリの脅威から人々がちょっと解放されるのはようやく大正時代になってからのことでした。

余談ですが、幕末のコロリ大流行の際、憑き物落としの魔力を持つとされるオオカミへの信仰が高まり、呪具にするためオオカミの捕殺が急増、これがニホンオオカミ絶滅に拍車をかけることになったのではないか、といわれています。

オオカミの骨を使った呪具。

スポンサーリンク

病魔除けの謎の生き物「アマビエ」

古来、魔除けや疫病除けのマジカルパワーを持つとされ、有事に祈りの対象となってきた神々や神獣がいました。前述した源為朝や鍾馗、金太郎や桃太郎はその代表的存在です。

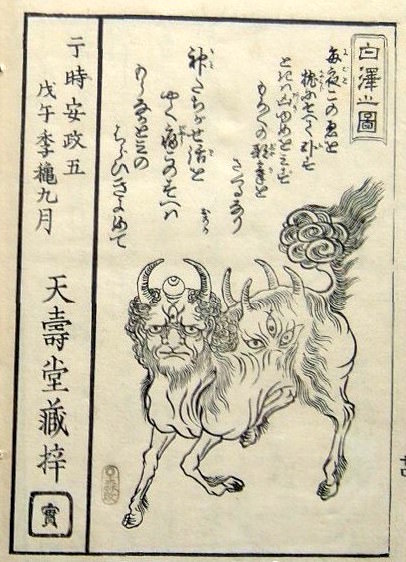

たとえば、病魔除けの神獣として有名なのがこちら。

白澤(読み:はくたく)。

人語を解し、万物を理解し、病魔を防ぐというからスゴイ。しかも眼が9つもある。そんなスゴイ白澤は、江戸時代には厄除け、病魔除けのおまもりとして大人気でした。

最後にこんな謎の生き物を紹介します。

ヘタクソな人魚のようなペンギン。

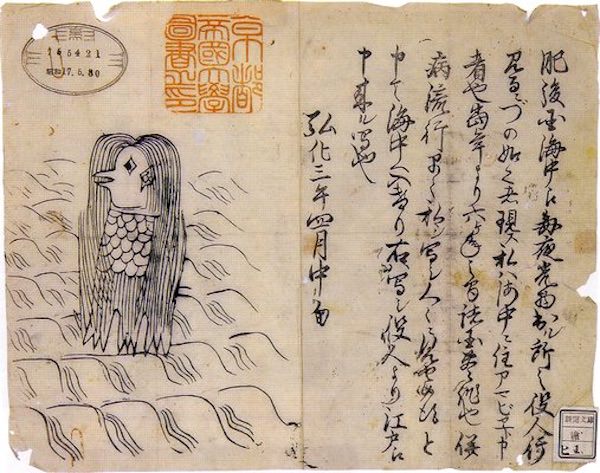

この生き物(?)の名前は「アマビエ」。

アマビエが描かれた瓦版(現代の新聞みたいなもの)によると、1846年(弘化3年)に肥後国(現・熊本県)の海中から出現し、こうしゃべったと伝えられています。

「万一、疫病が流行したら私の絵を描いてそれを人に見せるといいよ」

それから170年後。

新型コロナで騒然とする日本において、「今がアマビエを描くとき」と、Twitterなどでたくさんの人々がアマビエを描き公開しています。

遅ればせながらアマビエを描きました。流行り病に不安を感じていらっしゃる皆さまにご覧いただけましたら幸いです。

— 柴田ゆう (@oekakishibata) March 6, 2020

アマビエとは「もし疫病が流行することがあれば、私の姿を描いた絵を人々に早々に見せよ」とお告げして海に消えた妖怪です。#アマビエ pic.twitter.com/ARjn45WJIg

「ご自由に使ってください」 pic.twitter.com/3ubWcXKEPQ

— 丁寧な暮らしをする餓鬼 (@gaki_teinei) March 11, 2020

皆さんが描かれているので、遅ればせながら描かせてもらいました。早く落ち着いてほしいですね…#アマビエ pic.twitter.com/DcLht1fh5E

— 田中聡 (@tanakasatoshi_) March 14, 2020

遅ればせながら

— 中川翔子🍣 (@shoko55mmts) March 14, 2020

アマビエを描きました!

妖怪アマビエ pic.twitter.com/UdZjdeyA55

TVを見るアマビエのGIF pic.twitter.com/7AbUAo0wT2

— STUDY(反省) (@study666i) March 13, 2020

いらすとやもアマビエのイラストを公開

数万人が命を落とした江戸時代から令和へ受け継がれたアマビエの御宣託。アマビエの力を信じ、事態が収束するその日までみなさまもどうか体調にはお気をつけて。

関連記事はこちら

「江戸時代の有名絵師による厄除け絵がパワフルでユーモア【ご利益ありそう】」