江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

原宿駅からほど近い場所にある太田記念美術館。いつもユニークな展覧会を開いている。あと、ツイッターがおもしろい。

武者絵の国芳

いわずと知れた幕末を代表する超有名絵師のひとり、歌川国芳。「奇想の絵師」として近年ひじょーに人気の高い国芳の作品およそ80点が年代順に展示されています。

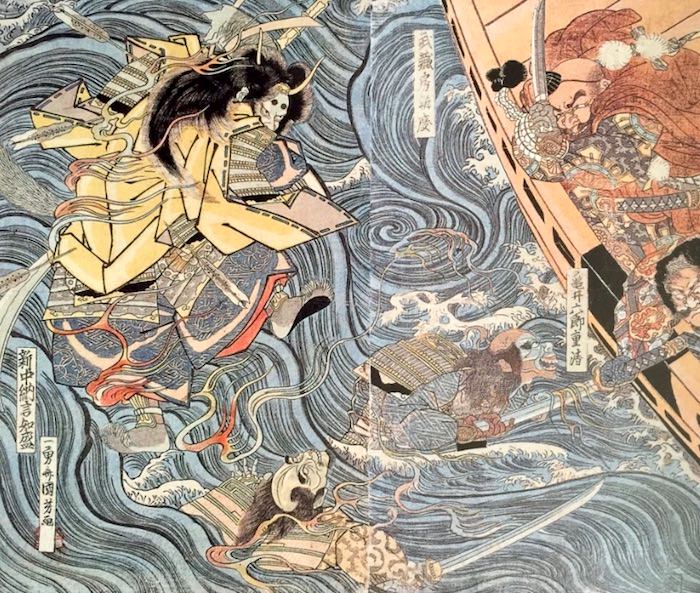

『平知盛亡霊の図』(歌川国芳 画、1818〜1820年)

こちらは国芳初期の作品で、20歳頃のもの。『平家物語』で有名な平家の武者・平知盛が亡霊となって源義経や弁慶の乗る船に襲いかかっているシーンです。

斜めに画面をぶった切るように描かれた船、渦巻く波という緩急のある構図がユニーク。すでに国芳らしいダイナミックさを感じます。

亡霊の知盛がとにかくめちゃくちゃかっこよかった! 全身にまとわりつくような鬼火の表現も強キャラ感をアップさせています。

スポンサーリンク

しかし、その後も国芳はなかなか評価されず、30歳前まではヒット作に恵まれずに苦しい時代を過ごしていたそう。そんな国芳の名と人気が一気に高まったのが『通俗水滸伝豪傑百八人一個』という武者絵シリーズ。

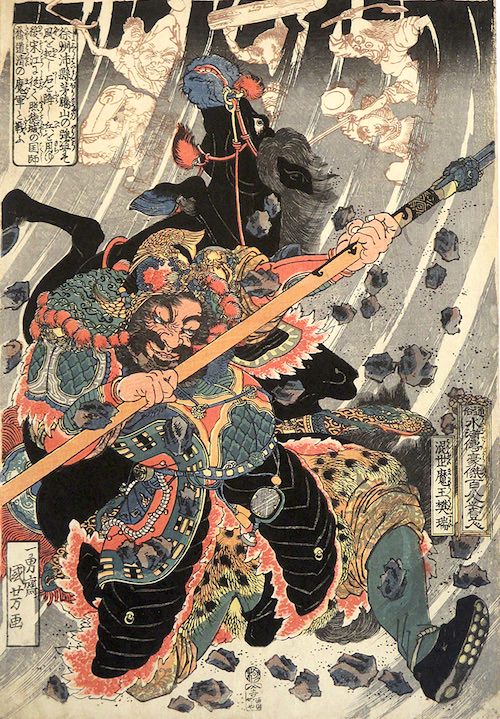

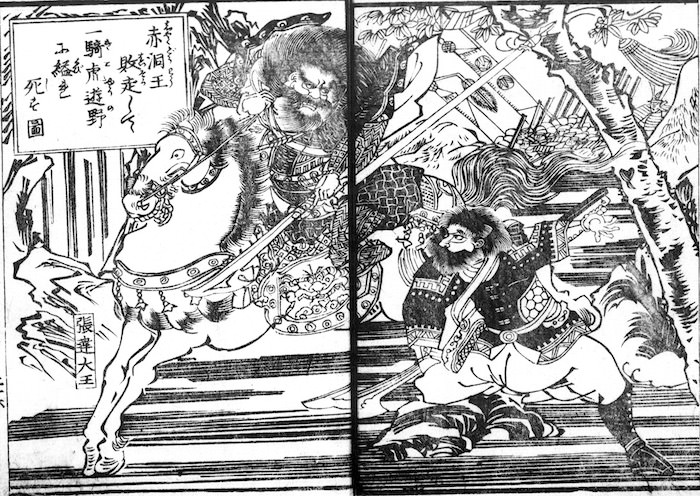

『通俗水滸伝豪傑百八人一個 樊瑞』(歌川国芳 画、1828〜33年)

豪傑のひとり樊瑞が魔軍に襲われ落馬するシーン。

驚いて暴れる馬の表現がすごい。落馬しながらも不敵な笑みを浮かべる樊瑞がかっこよすぎる。ユーモラスな表情の妖怪はすでにこの頃からいたのか、と感動。

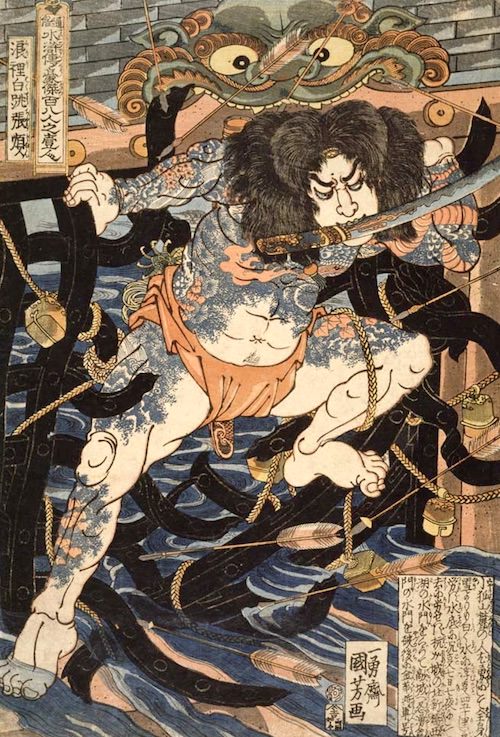

『通俗水滸伝豪傑百八人一個 浪裡白跳張順(ろうりはくちょうちょうじゅん)』(歌川国芳 画、1828〜33年)

若きヒーロー張順の名シーンを描いたもの。雪のごとく白い肌に映える刺青が美しいです。

日本でもよく知られた中国の伝奇小説『水滸伝』に登場する108人のヒーローたちを、これでもかとカッコよく描いたこのシリーズは大人気となり、「武者絵の国芳」と呼ばれるほどの大ヒットシリーズになりました。

こちらも国芳30代前半の作品。

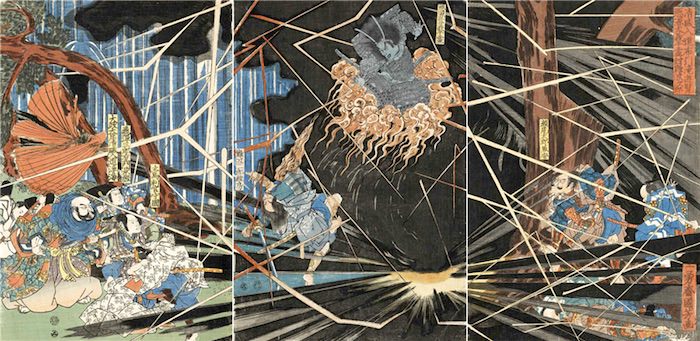

『清盛入道布引滝遊覧悪源太義平霊討難波次郎』(歌川国芳 画、1830年頃)

源頼朝の兄で「悪源太」と呼ばれた源義平は平治の乱で敗れ処刑となるのですが、そのときに処刑を執行した難波次郎に「雷になっておまえを蹴り殺す!」という断末魔の呪いを残します。それから数年後、平清盛のお供で経房が布引滝にやってきたとき突如黒雲が沸き立ち雷鳴が鳴り響き、頭上に雷が落ちた経房は即死したというーー。これはまさにそのシーンを描いたもの。

画面を切り裂くように走る稲妻の激しさに義平の恨みの強さを感じます。「ドーン!」と爆音が聞こえてきそうな落雷表現はマンガチック。画像左端、清盛に掲げられた傘がバラバラに砕けているのもうまい表現ですね〜。青黒い影のように描かれた義平の亡霊も恐ろしいけどかっこよかった。

こちらも迫力ある武者絵。

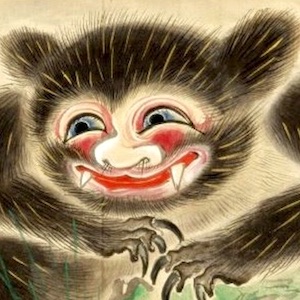

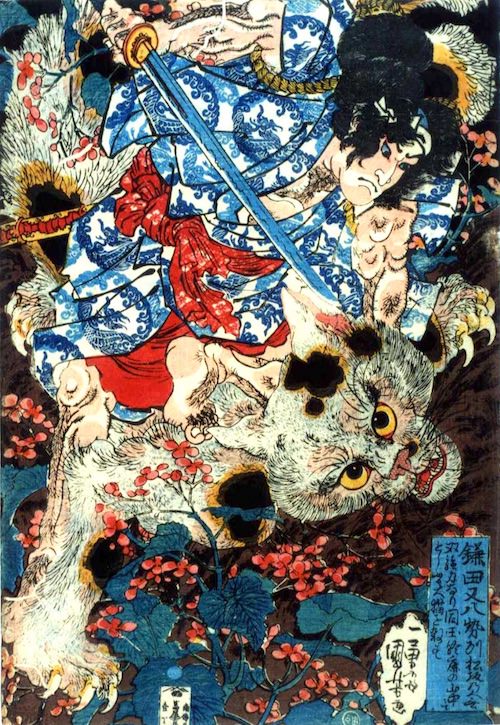

『鎌田又八勢州松坂の人無双強力なり同国鈴鹿の山中にてとしふる大猫を殺す』(歌川国芳 画、1838〜41年頃)

怪力無双の豪傑として人気者だった鎌田又八(フィクション)が人食い古猫を退治した伝説を描いたもの。化け物を退治する豪傑の絵を国芳は何点も描いているのですが、ほかの化け物のおどろおどろしさに比べるとこの化け猫はちょっとかわいい(笑)。猫大好き絵師として有名な国芳だけに、猫愛が隠しきれない感にニヤニヤしてしまいます。

こちらは脂の乗り切った50代の武者絵。

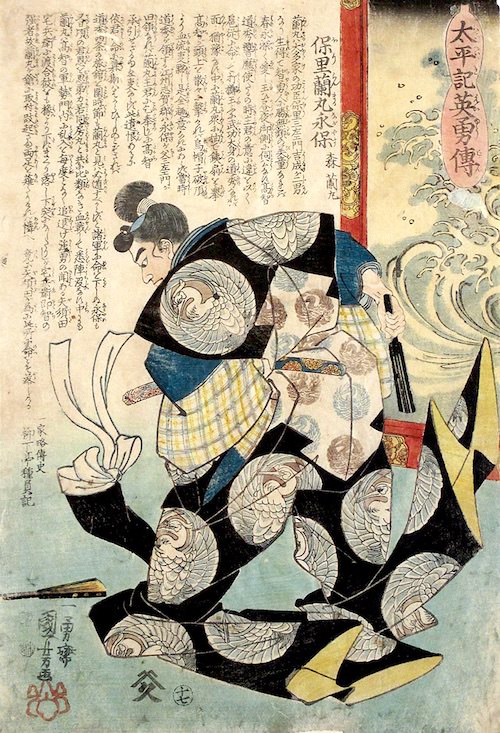

『太平記英勇伝』「保里蘭丸」(歌川国芳 画、1847〜50年)

描かれているのは戦国武将・織田信長のイケメン小姓として名高い森蘭丸。当時、戦国武将を描くことはタブーだったので、“『太平記』の登場人物である保里蘭丸です”というていで森蘭丸を描いています。ちなみに、これは饗応役の明智光秀が信長に叱責された際に、蘭丸が光秀を鉄扇で殴り烏帽子がぶっ飛んだ場面です。ひっぱたかれた光秀本人はあえて出さず、烏帽子だけを描くところに国芳の演出が光ります。光秀の切なさが半端ない。2020年の大河ドラマ『麒麟が来る』でイメージ変わることを期待してます。

スポンサーリンク

ユニークな視点の風景画

葛飾北斎の『富嶽三十六景』や歌川広重の『東海道五十三次』といった風景画が大ヒットしたこともあり、国芳も風景画を手がけるようになります。

国芳の風景画の特徴は、「そこにいる人々の視点から見た風景を描いている」点にあるのだそう。

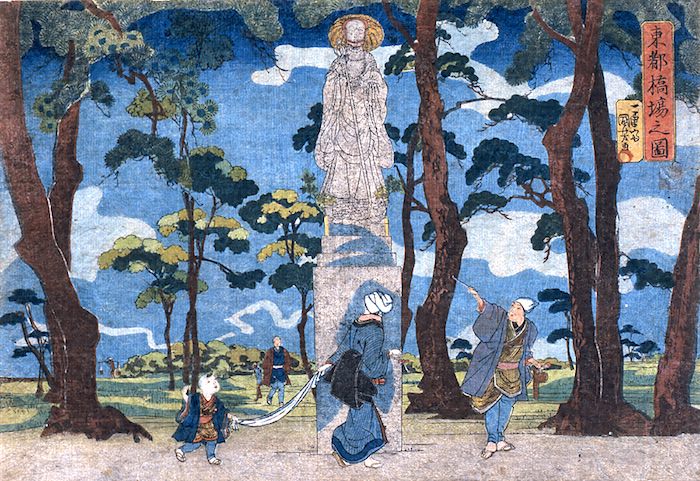

『東都橋場之図』(歌川国芳 画、1831〜32年)

隅田川の近くの「橋場」と呼ばれるエリアに実際にあった通称「おばけ地蔵」が中央にでーんとそびえるふしぎな風景画。道行く人がそれを眺めています。低い視点から描かれているので、見ていると通行人と一緒になっておばけ地蔵を眺めている気分に。

さて、こちらも『東都』シリーズの一枚ですが、あることで有名になった風景画です。

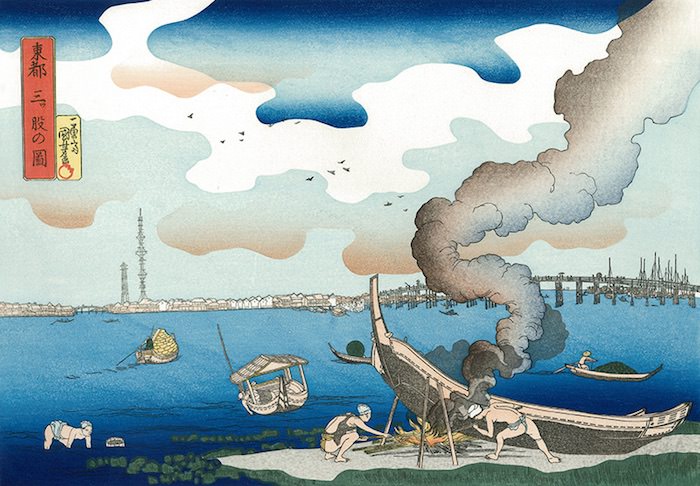

『東都三ツ股の図』(歌川国芳 画、1847〜50年)

青い海と青い空、たなびく雲と天に昇る煙の表現に国芳らしい独創性とモダンさを感じます。ものすごく印象的でした。こちらの絵は遠景に描かれた背の高い建物が「え!?スカイツリーにそっくりじゃん!?」とネット上で話題になり、“国芳、預言者説”を巻き起こした作品です。隣に東京タワーぽいのも建ってるので余計にそれっぽい。しかし残念ながら(当然ながら?)これはスカイツリーではなく、井戸を掘るための櫓なんだそう。

こちらにはなんと国芳の娘さんが!

『江都勝景中洲より三つまた永代ばしを見る図』(歌川国芳 画、1842〜43年)

大空に無数の凧が浮かぶ楽しげなお正月の風景。子どもたちひとりひとりの表情がとってもかわいい。じつはこのなかに国芳の長女「とり」ちゃんと思われる女の子がいます。

こちら。

着物の柄をよーく見ると「とり」とたしかに書いてあります。国芳が40代で授かった初めての子どもだったそうで、さぞかしメロメロだったんでしょうね。

スポンサーリンク

シャイな国芳の自画像

国芳はたびたび自身の姿を作品のなかで描いているのですが、おもしろいのはどれも顔が見えないようになっていること。後ろ姿だったり、なにかで隠れていたり。「奇想の絵師」と呼ばれる国芳ですがどうやら本人はとてもシャイだったようです。

展覧会では国芳本人が登場する作品がいくつか展示されていて興味深かったです。いくつかご紹介。

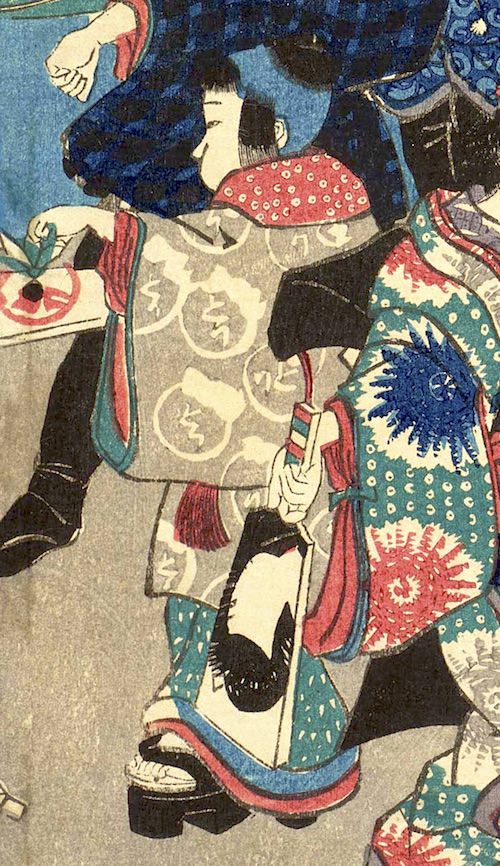

『勇国芳桐対模様』(歌川国芳 画)

ド派手な着物に身を包んだ一行は国芳一門の絵師たち。そして先頭に立つ人物こそ、国芳その人です。牡丹に虎なんてめちゃくちゃ派手!なのにあくまで顔は見せない!拡大してみましょう。

国芳先生。

弟子たちはみな、手に自分の画号が書かれた扇子を持っています。弟子たちの着物の柄もタコやら鈴やらとてもユニーク。一門の個性と仲の良さが伺えます。ちなみに天下祭りとして有名な山王祭に参列しているところです。

こちらは顔の隠しかたがおもしろい作品。

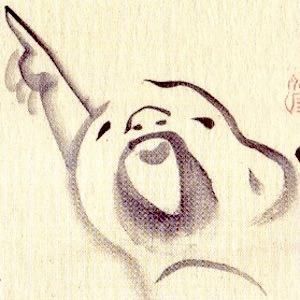

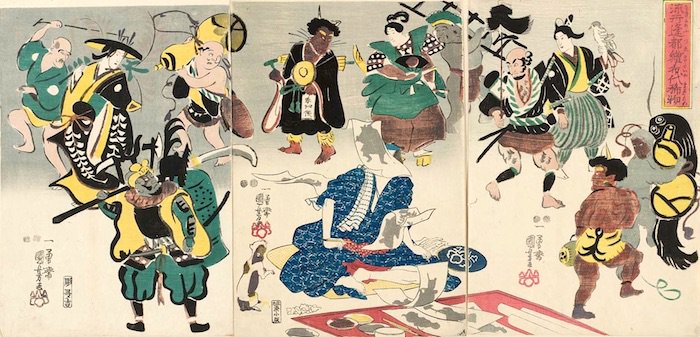

『流行逢都絵希代稀物』(歌川国芳 画、1848年頃)

これは江戸時代にお土産や護符として人気だった「大津絵」から鬼や人、動物が飛び出してきた、というなんともおもしろい絵。大津絵らしいユーモラスなタッチで描かれています。中央で筆を持つ人物が国芳なのですが、舞い上がる紙でちょうど顔が見えません! そしてさりげなく隣にいる猫ちゃん。舞っている紙に今にも飛びかかりそうでかわいい。

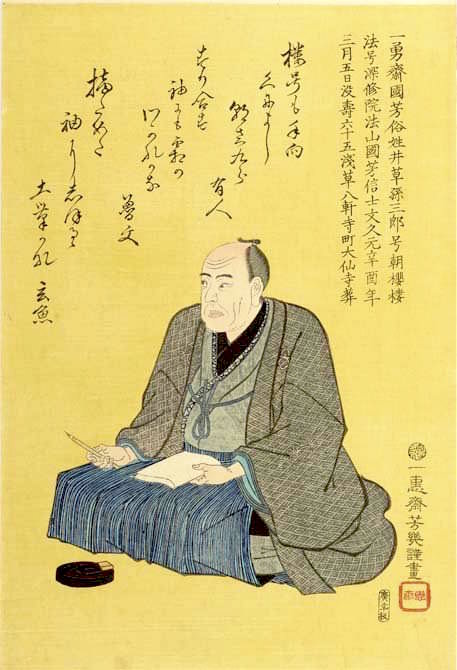

徹底して自分の顔を描かなかった国芳ですが、弟子の落合芳幾が国芳の死後、師匠の肖像画を描いています。それがこちら。

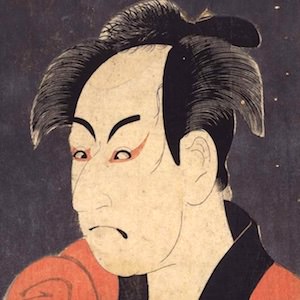

歌川国芳の肖像画(落合芳幾 画)

文久元年に65歳で亡くなったことが書かれています。この作品は初めて見たのですが、国芳先生なかなかの男前だったんですね〜。絵に対する厳しさと同時におもしろいことをしてきそうな雰囲気が漂っています。

スポンサーリンク

国芳のユーモア精神

国芳といえば、擬人化した金魚や猫の浮世絵や歌舞伎役者を落書き風に描いたものなどユーモア精神あふれる作品でも有名。それは時に人々から「国芳のこの作品は世相を風刺してるんじゃない!?」という憶測を呼び、それがまた人気につながったそう。そのため、本人に風刺の意図がなかったにもかかわらず奉行所に呼び出されたり、隠密同心に身辺調査をされたりすることもあったとか。人気絵師もたいへんですね。

個人的におもしろかった作品を2つ紹介。

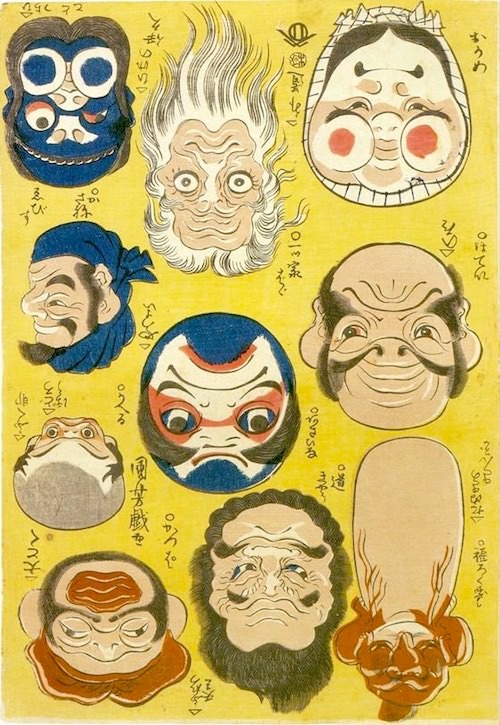

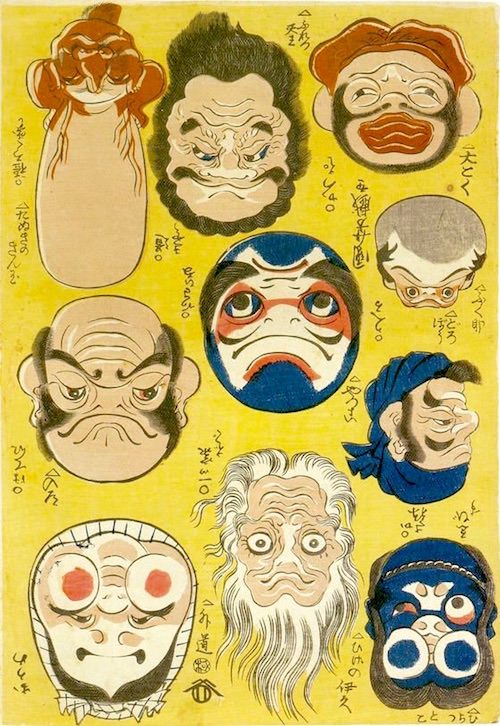

『上下絵』(歌川国芳 画、1839〜42年)

「上下絵」とはその名の通り、ひっくり返しても顔に見えるという一種のトリックアート。まずこちらをごらんください。右列から説明していきましょう。

- (右列 上から)おかめ、布袋さま、福禄寿

- (中央列 上から)一ツ家のばばあ(人食いババア)、あさひな(伝説上のヒーロー朝比奈三郎)、道きょう

- (左列 上から)かさね(怪談「累」のかわいそうな亡霊)、恵比寿さま、カエル、カッパ

さて。この絵をひっくり返すとこんな感じ。

『上下絵』を上下逆にひっくり返した版(歌川国芳 画、1839〜42年)

あら不思議!まったく違う顔になりました。今度は左列の下から説明していきましょう。

- (左列 下から)外道、入道、タヌキのきん玉(笑

- (中央列 下から)ヒゲの意休(歌舞伎のヒーロー助六の敵役)、奴、ふれつ天王

- (右列 下から)ひょっとこ、どろぼう、福助、大黒さま

という具合です。いやーこれ考えるの楽しそうだけどものすごくたいへんそうだなぁ。福禄寿をひっくり返すとタヌキのきん玉ってw 現代なら「不謹慎だ!」と炎上しそうですが、おおらかな時代だったんですね。

こちらも初めて見たのですが、すごくおもしろかった作品。

『奪衣婆への願かけ』(歌川国芳 画、1849年頃)

人々になにやら拝まれているのは「奪衣婆(だつえば)」というおばあちゃん鬼。三途の河で死者の衣類を剥ぎ取るというえげつないことをします。

ある時、新宿にある正受院の奪衣婆にお参りするとたいへんなご利益がある、という噂が江戸中に広まり、大勢の参拝客が押し寄せたんだそう。その時に国芳が描いたのがこちらなのです。「背が高くなりますように」「素敵な人と結婚できますように」など口々に勝手な願いを「どうぞ、どうぞ」と頼みまくる人々に奪衣婆もこのあきれ顔。「…ええ?」という困惑の声が聞こえてきそうです。

スポンサーリンク

父・国芳と2人の娘

最後はこの展覧会のひとつの目玉でもある国芳と2人の娘たちについて。

有名絵師の娘といえば、葛飾北斎の娘・応為(おうい)や、河鍋暁斎の娘・暁翠(きょうすい)が有名ですが、国芳の2人の娘たちも絵師として活動していました。長女「とり」は「芳鳥」、次女「よし」は「芳女」という画号。父娘の共作は何点か残っているのですが、単独作品はそれぞれ一点のみしか確認されていないんだそう。どうやら、とりは早世、よしは絵師を生業にしたものの父親ほどの評価を得ることはなかったようです。難しいですね……。

さて、では父娘のコラボ作品をいくつかご紹介しましょう。

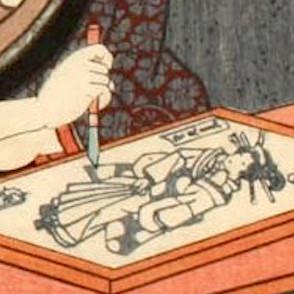

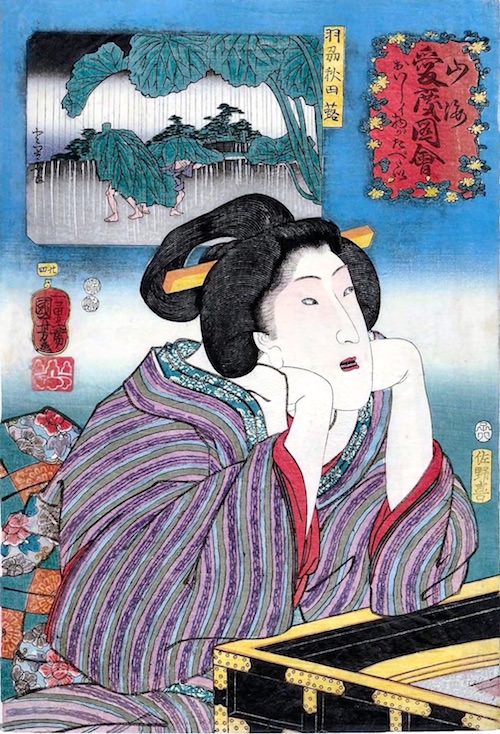

『山海愛度図会(さんかいめでたいずえ)』「羽州蕗 おいしイ物がたべたい」(歌川国芳 画、1852年)

『山海愛度図会』は「〜たい」をタイトルテーマにしたシリーズもので、コマ絵には全国各地の名産品が描かれています。主役ともいえる美人を国芳が、後ろのコマ絵を娘たちが担当しました。全62点のうち、長女の芳鳥は41点ものコマ絵を、次女の芳女は4点を担当しているのだそう。

ちなみに、「おいしいものが食べたいわ〜」と物思いにふける女性の背景にあるコマ絵を担当したのは芳鳥。秋田の名物である巨大な蕗の葉っぱを傘の代わりにしている人々がおもしろい。

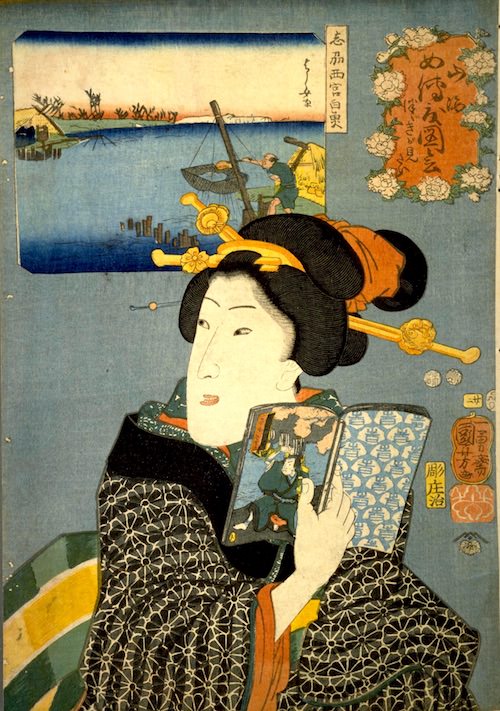

次も同シリーズから。今度はコマ絵を次女が担当。

『山海愛度図会(さんかいめでたいずえ)』「つゞきが見たい」(歌川国芳 画、1852年)

「はぁ〜この巻も超おもしろかった〜!早く続きが読みたい〜」と女性がソワソワしているところです。ちなみに女性が手にしている本の表紙にはちゃっかり「一勇斎国芳」と書いてあります。次女の芳女が担当したコマ絵は白魚漁の風景。

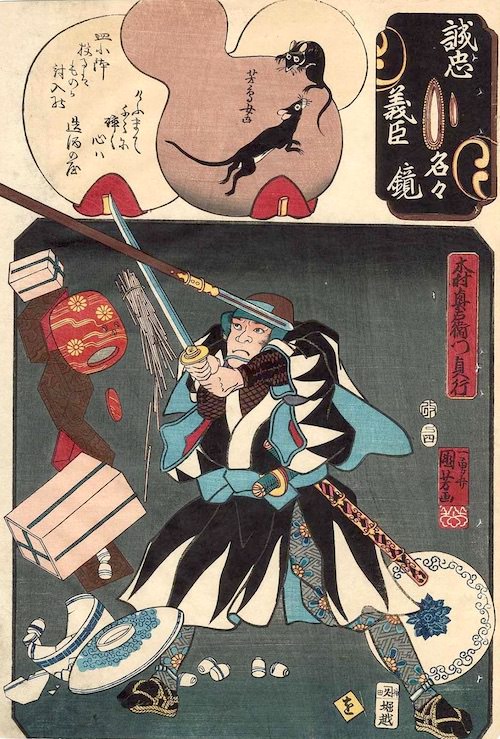

『誠忠義臣名々鏡 木村奥右衛門貞行 を』(歌川国芳 画、1857年)

赤穂浪士の義士たちを描いたシリーズもののひとつで、人物を国芳、コマ絵を芳鳥が担当しています。ネズミがちょっとディズニーな雰囲気でおもしろい。国芳は晩年、中風を患ってから全盛期のような躍動感のある絵が描けなくなったそう。こちらの人物を見るとそれがよくわかります(悲しい)。娘たちはそんな父を助けようとしたのかもしれませんね。

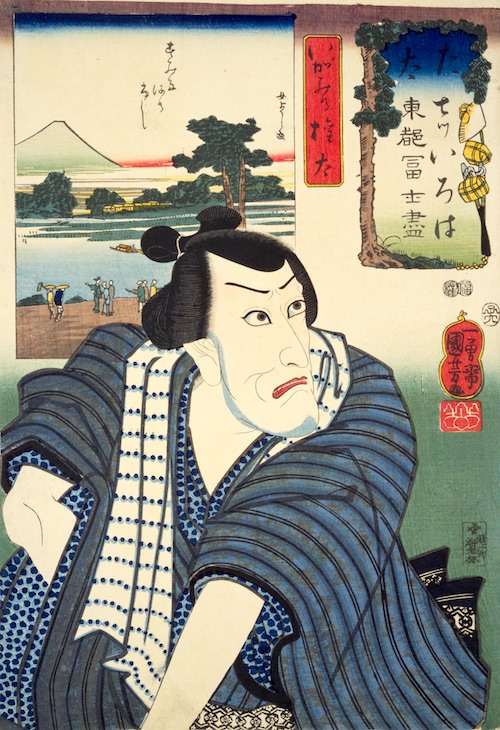

『七ツいろは東都富士尽 た いがみの権太・すみだ河のふし』(歌川国芳 画、1852年)

コマ絵を次女の芳女が担当しているのですが、この時なんと11歳だったとか! そう思うとめちゃくちゃ絵がうまい子どもです。お姉ちゃんの芳鳥も小さい頃から画才がすごい。こちらは14歳のときの作品。

『武具尽両面合』(国芳の娘・歌川芳鳥 画)

いろいろな武具を切り取って裏表で貼り合わせて遊ぶおもちゃ絵。え? 14歳でこれってすごくないですか? それほどの低年齢で単独浮世絵作品を出すことができるのは稀だそうで、芳鳥がいかに将来を期待されていたか伺えます。なのに…若くして他界…。

浮世絵作品ではないですが18歳のときには『蝦夷錦源氏直垂』(仮名垣魯文 著)という本の挿絵を担当しています。こちら。

なかなか迫力のある挿絵です。

次は次女・芳女による唯一の単独作品。

『五節句の内 三節の見立 新材木町 新乗物町』(国芳の娘・歌川芳女 画)

色合いがかわいらしいです。

国芳には娘のほかにも女性の弟子が何人かいたそうです。男性も女性も子どもも猫もいた国芳一門、楽しそうですね。国芳の作品展には何度も足を運んでいるのですが、まだ初めて見る作品があり作品数の多さに驚きます。と、同時にやっぱり浮世絵は生で見るに限る! と改めて思いましたので、ぜひ!

関連記事はこちら

「【2019年版】これが150年前!? 幕末の浮世絵がクール過ぎて圧倒される」

「【猫好き浮世絵師】天才・歌川国芳が描いたネコたちがおもしろ可愛い【猫づくし】」