江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

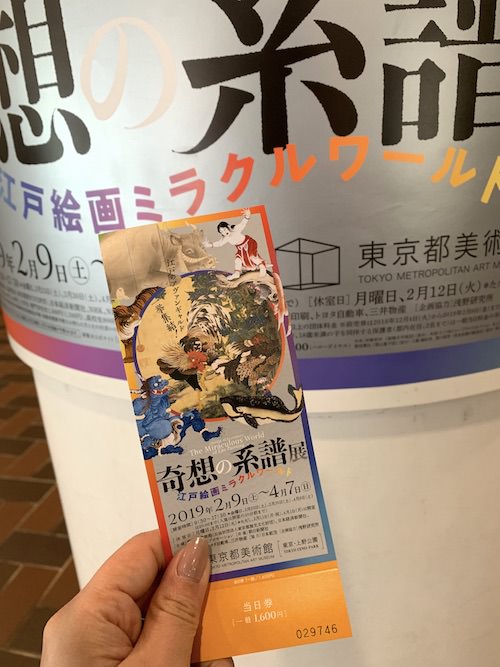

上野動物園のすぐそばにある東京都美術館。巨大ポスターがお出迎え。

チケットもサイケデリック! 平日の昼間にもかかわらずすごい人の数でした。

奇想の系譜展レポート

江戸絵画人気を牽引する8人の絵師

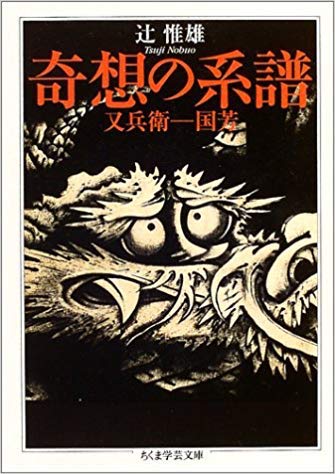

今回の企画展は、企画展タイトルからピンとくる方もいるかもしれませんが、美術史家・辻惟雄さんの名著『奇想の系譜』で紹介された6人の絵師、岩佐又兵衛、狩野山雪、伊藤若冲、曽我蕭白(しょうはく)、長沢芦雪(ろせつ)、歌川国芳に加え、白隠慧鶴(はくいんえかく)、鈴木其一(きいつ)の計8人の絵師が主役。

若冲や蕭白、国芳といえば、近年では人気絵師の代名詞のような存在ですが、そのブームの火付け役がこの『奇想の系譜』という本なのです。かくいう私もこの本で初めてその名を知りました。

それまでマイナーだった若冲らを「異端」ではなく「主流のなかの前衛」として紹介し、センセーションを巻き起こした名著。

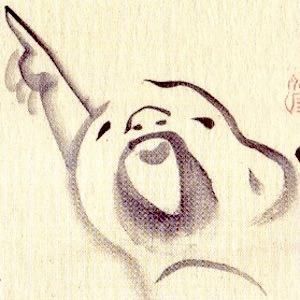

今展で特に注目してほしいのが、白隠慧鶴と鈴木其一。

一般的知名度は若冲らに比べるとやや低いのですが、作品のインパクトはものすごく、ここ数年でじわじわ人気を高めている2人です。

スポンサーリンク

音声ガイドで『美の巨人』気分

『新・北斎展』でも主張したのですが、今回も主張したい。ぜひ、音声ガイドをレンタルしてほしい、と。

音声を担当するのは俳優の小林薫さん。小林薫さんの落ち着いた声で解説されると、もう気分はまさに『美の巨人たち』。550円のレンタル料と引き換えに、小林薫さんが絵師たちのエピソードや、絵の解説をしてくれるのですから借りなきゃ損です。

さて、では企画展の構成順に8人の絵師とその作品を紹介します。

幻想の博物誌 伊藤若冲

〈略歴〉

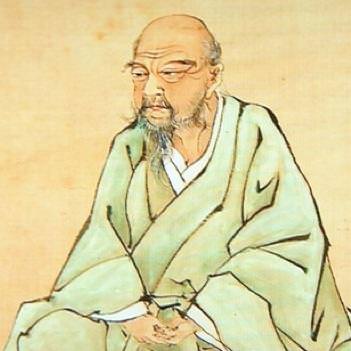

1716年(正徳6)〜1800年(寛政12)

京の青物問屋の長男として誕生。40歳の時に家督を弟に譲ると画業に専念し、独自の画風を切り開いていく。写実と幻想、濃密で鮮烈、精緻にして大胆な作風。若冲が敬けんな仏教徒だったことから多くの作品には「草木国土悉皆成仏(生きとし生けるもの全て仏になる)」という思想が反映されている。

1716年(正徳6)〜1800年(寛政12)

京の青物問屋の長男として誕生。40歳の時に家督を弟に譲ると画業に専念し、独自の画風を切り開いていく。写実と幻想、濃密で鮮烈、精緻にして大胆な作風。若冲が敬けんな仏教徒だったことから多くの作品には「草木国土悉皆成仏(生きとし生けるもの全て仏になる)」という思想が反映されている。

「若冲ブーム」ともいえるほど近年、若冲の人気はとても高い。

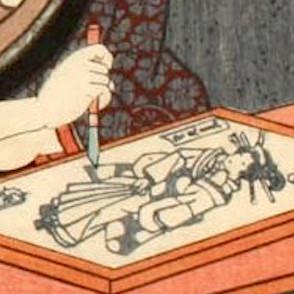

まずは青物問屋の店主時代の若冲が描いた珍しい作品。

初公開の貴重な作品

『梔子雄鶏図(くちなしゆうけいず)』

落ちてきたクチナシの実をついばもうとする一羽の立派な鶏。

若冲は鶏を数多く描いていますが、観察のために自宅の庭に鶏を飼っていたそう。こちらの作品はまだ青物問屋の店主だった30代の若冲の筆によるものと考えられている珍しい作品。

たしかに後年の鶏に比べると色彩は淡く、特にトサカの表現が抽象的な印象を受けました。

圧巻の若冲ワールド

『紫陽花双鶏図(あじさいそうけいず)』

鮮やかに咲く青い紫陽花の下、向かい合う雌雄の鶏。先ほどの30代の時に描いた鶏と比較すると写実性もかっこよさも段違い。ですが、これは40歳の作品だそう。数年で画力アップしすぎでは?画面の密度がとにかくすごい。

若冲の代表作『動植綵絵(どうしょくさいえ)』にも「紫陽花双鶏図」という紫陽花と鶏を描いたものがあるのですが、これはその準備作的なものなのだとか。たしかに構図がよく似ていますが、『動植綵絵』の「紫陽花双鶏図」は紫陽花が上部を覆うようなより大胆な配置になっています。

『動植綵絵』より「紫陽花双鶏図」

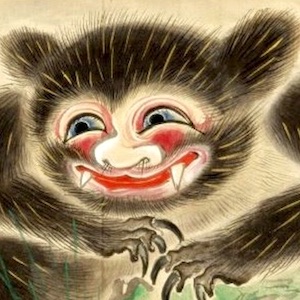

ちょっとかわいらしい虎

『虎図』(1755年)

大きな虎が毛づくろいの真っ最中。虎からは獰猛さは感じられず、まん丸な目と笑っているような口もと、ふっくらとした肉球でむしろかわいらしい。

若冲は本物の虎を見たことはなく、これは大陸から伝来した原画を模写したもの。しかし、毛の流れや虎の周りに影をつけ浮かび上がって見えるなど若冲独自の工夫があちこちにされている。

生命の讃歌

『糸瓜群虫図(へちまぐんちゅうず)』

重たげな実を実らせたヘチマは黄色い花を咲かせ生命力を感じさせます。

その周りには蝶が舞い、トンボがとまり、カタツムリが這い、カマキリが獲物を狙っています。まるで手塚治虫の世界観のような生命の尊さと儚さを感じさせる一枚です。

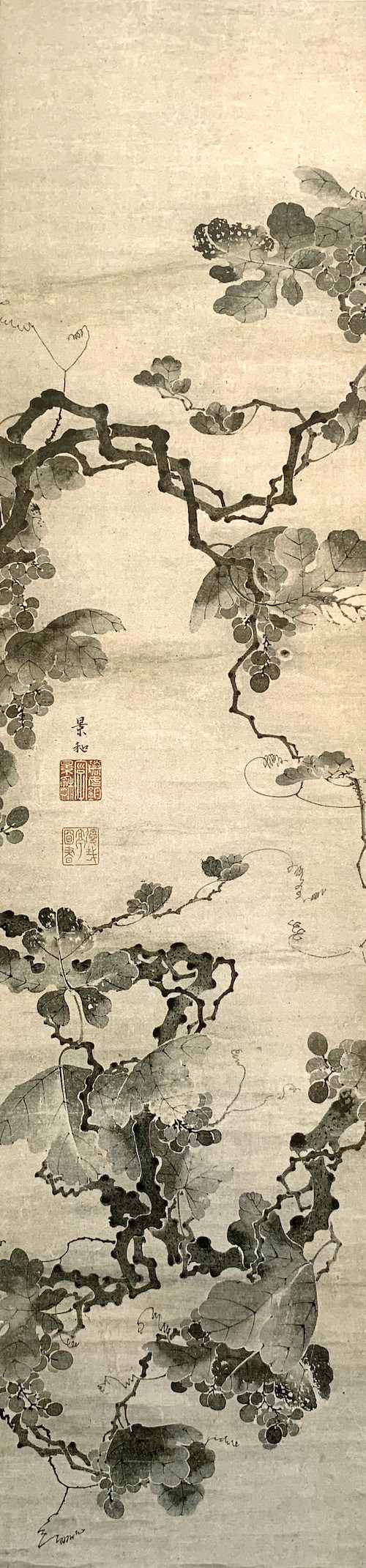

瑞々しい水墨画

『葡萄図(ぶどうず)』

墨一色で描かれた葡萄の絵だが、墨の濃淡が生み出す瑞々しさに驚かされます。天に向かって伸びる蔓の力強さと、葉の柔らかな対比が印象的。

大きくて優しい

『象と鯨図屏風』(1797年)

陸地にうずくまる大きな白象と波間から現れた巨大な黒い鯨の背中。

象が鼻を高く上げて「おーい」と呼びかけると、海から鯨が「はーい」とばかりに潮を吹く。そんなのどかな空気を感じます。笑っているような目、たまごのように丸い耳、ぼってりとした体の象は大きなぬいぐるみのよう。

先をくるりと丸めた象の鼻は、画面左下、鯨の背を囲む波の形とリンクしています。六曲一双の巨大な作品なのですが威圧感はまるでなく、包み込まれるような優しさを見る者に与えます。

さてお次は若冲と同時代を生きた奇才。

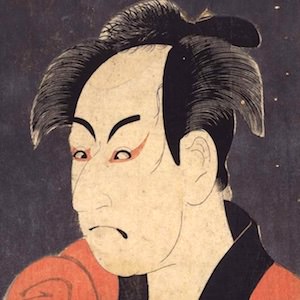

醒めたグロテスク 曽我蕭白

〈略歴〉

1730年(享保15)〜1781年(天明元年)

京の商家に生まれる。漢画を学び、古典的な題材を描くも強烈な表現方法で京画壇において異彩を放った。ケバケバしいほどの色彩、狂気を感じさせるような表情は「奇想天外」「異端」と表現されることが多い。

1730年(享保15)〜1781年(天明元年)

京の商家に生まれる。漢画を学び、古典的な題材を描くも強烈な表現方法で京画壇において異彩を放った。ケバケバしいほどの色彩、狂気を感じさせるような表情は「奇想天外」「異端」と表現されることが多い。

まさに蕭白ワールド

『雪山童子図(せっせんどうじず)』 1764年頃

蕭白、35歳頃の作品。描かれているのは釈迦の前世の物語の一コマ。

若いバラモン僧・雪山童子が恐ろしい鬼の姿に変化した帝釈天から修行の熱意を試され、身を投じてその覚悟を示そうとする場面。宗教画なのですが、いろいろと強烈。真紅と鮮烈な青の対比は見る者を驚かせ、童子の真っ白な肌は妙に色っぽい。

巨大な紙に叩きつける

『唐獅子図』(1764年頃)

縦横2mを超える巨大な紙に一頭ずつ唐獅子が描かれています。

先ほどの作品と同年代に描かれたと思われる作品ですが、『雪山童子図』は精緻さが生み出す狂気のようなものがあるのに対し、こちらはひたすらダイナミックで荒々しいパワーに満ちています。

まるで巨大な紙に筆を叩きつけたかのような太く荒々しい筆づかいは迫力満点。なのに阿吽の唐獅子はどこか愛嬌のある表情をしています。落款もヘタウマ風。

硬質な山水画

『虎渓三笑図(こけいさんしょうず)』

山水画というともっとふんわりとした印象を持っていたので驚いた作品。まるでサインペンで描いたかのような直線的で硬質な描線で描かれた山水画は異世界を覗き見るよう。

現実と幻想の狭間

『富士・三保松原図屏風』(1762年頃)

本物を肉眼で見たかった作品がこれ。グロテスクな印象が強い蕭白作品ですが、こちらはむしろファンシーな雰囲気。

三保松原と富士山という伝統的な画題ながら、富士山は海にまで裾野を広げるなど非現実的な風景画。まるで4つの三角が額を寄せ合っているような山頂や不思議な丸い雲の表現もユニーク。また江戸絵画には珍しい虹が描かれているのもおもしろい。

会期中、作品の入れ替えが行われるのですが、個人的に蕭白の『美人画』を見たかった。美人画なのに美女が狂っている異色作なんです。

次ページ:みんな大好きかわいい子犬で有名な絵師&浮世絵の源流絵師