江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

『大江戸グルメと北斎』すみだ北斎美術館のチラシ。江戸時代に食文化が発展した背景なども紹介され、いろんな角度から江戸時代の「食」を知ることができるユニークな企画展。

江戸時代の料理を完全再現! これがコラボメニューだ!!

江戸グルメというとパッと思いつくのは、すし、そば、うなぎ……といったところではないでしょうか?

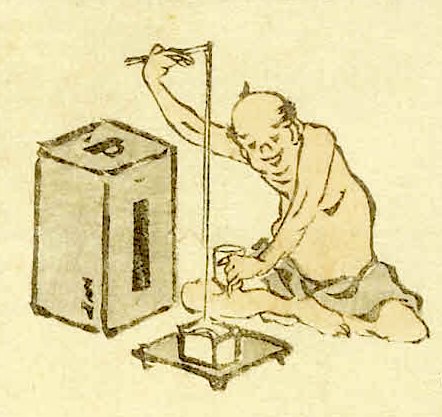

蕎麦を食べようとする人(『北斎漫画』初編より)。よほど蕎麦好きなのかとてもいい笑顔。

かの葛飾北斎も蕎麦好きだったそうで、90歳で亡くなるまで寝る前には必ず蕎麦を食べていたとか。一心不乱に絵を描き続けた北斎だけにサッと食べることができておいしい蕎麦は一石二鳥なグルメだったのかもしれません。

さてさて、なにはともあれこちらをご覧ください。

北斎ランチ全体写真。1日20食限定なので早い者勝ち!

ジャーン。これが企画展とのコラボメニュー「北斎ランチ」です。江戸時代の再現料理6点にごはんと汁物(こちらも再現料理)+ドリンクがついて税込1,980円。どうですか。この見た目の美しさ。ザ・和食!という感じです。

「え? 江戸時代の食事ってこんなに豪華なの?」とびっくりしそうですが、もちろん庶民の食卓がいつもこんな豪華なわけはありません。山盛り白米に漬物、味噌汁、そこに焼き魚などのおかずがつくかつかないか……というのが定番メニューです。でもまぁコラボメニューですからね。そこは特別料理です。

今回のコラボで再現されたのは、江戸時代後期に大流行したユニークなレシピ集で紹介された料理たち。特に1782年(天明2年)に出された『豆腐百珍』(醒狂道人何必醇 著)は、のちに『百珍もの』と総称されるレシピ集大流行のきっかけとなりました。『豆腐百珍』は、豆腐という庶民にも身近な食材に限定し、なんと100種もの豆腐料理レシピを紹介した画期的なレピシ本。しかも、単にレシピを紹介するだけでなく、「尋常品」「通品」「佳品」「奇品」「妙品」「絶品」の6段階にわけるという構成がニクい。

『豆腐百珍』の冒頭。画像右の挿絵は豆腐田楽をつくっている女性たち

ではまず、『豆腐百珍』のなかから再現された豆腐料理4品をご紹介していきましょう。

スポンサーリンク

豆腐の可能性は無限大! 現代人の舌も唸る豆腐料理

トップバッターは中央に見える輪切りにしたゆで卵のようなもの。その名は「鶏卵様(たまごと

うふ)」。

鶏卵様のアップ。どう見てもゆで卵だが、れっきとした豆腐料理!

現代人が想像する玉子豆腐とは異なり、“卵に見立てた豆腐料理”で、『豆腐百珍』の「尋常品」26番にそのつくり方が紹介されています。

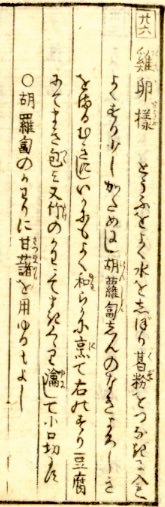

鶏卵様のレシピ(『豆腐百珍』の「尋常品」26番より)

ざっと調理工程を紹介すると……水気を切った豆腐に葛粉を加えてよくする→それを柔らかく煮た丸ごと人参の周りに塗る→竹の皮で包んで茹でる→小口に切る、というもの。人参の代わりにサツマイモでもいいそうです。

食べた感想は「素材の味を楽しんでる」という感じ。濃い味つけに慣れた現代人にはちょっと物足りないかもしれませんが、人参と豆腐の甘みがよくわかる一品です。コラボメニューでは酢味噌(?)が下に敷いてありました。

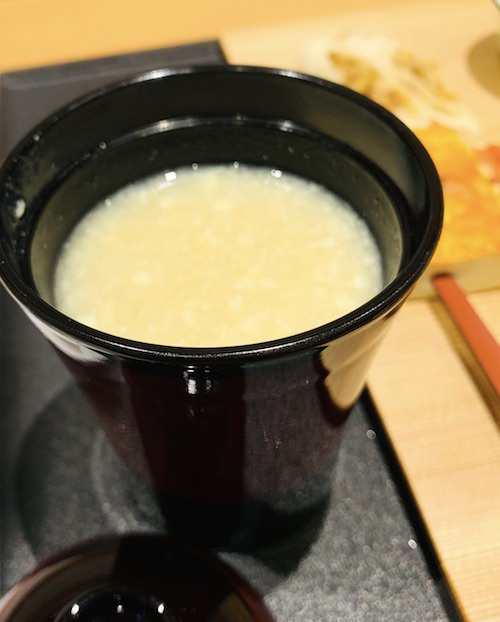

お次も「尋常品」からの再現料理で、「すり流し豆腐」という汁物。

江戸時代の汁物「すり流し豆腐」。ものすごく美味しかった!

企画展でもレシピと再現レプリカが展示されていたんですが、それを見たときは(あんまりおいしくなさそうだな……)というのが正直な感想でした。『豆腐百珍』に書かれてるレシピも簡単にもほどがあるだろ!ってくらい短い。

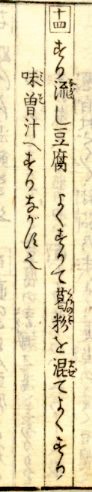

すり流し豆腐のレシピ(『豆腐百珍』の「尋常品」より)

料理名込みでわずか2行しかない(笑)。

ざっと紹介すると、水気を切った豆腐に葛粉を混ぜてすり、それを出汁をきかせた味噌汁に加え混ぜる、というもの。なんだかイマイチ味の想像がつき難い。

ところがどっこい! 今回の再現料理のなかでダントツにおいしかった!!

とろみのついた味噌汁とすった豆腐の食感がとにかくなめらかで、トロッとしているので最後のひと口まであっつあつ。じんわりと体が温まり、鼻から抜ける優しい味噌と大豆の香りに(あぁ、和食っていいなぁ)としみじみ感じ入るようなそんな料理です。簡単なので家でもチャレンジしてみよう、と本気で思いました。

さてお次は現代人にもなじみ深い豆腐田楽です。でも塗られているのは田楽味噌じゃないのがミソ。「雲丹でんがく」です。

雲丹でんがくと梅でんがくのセット。どっちも激ウマ

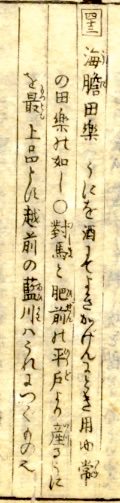

つくり方は『豆腐百珍』の「佳品」43番に掲載されています。

豆腐田楽のレシピ(『豆腐百珍』の「佳品」43番より)。田楽味噌の代わりに酒で溶いた雲丹を使う

こちらもご家庭で再現できそうな感じがしました。

雲丹好きにはたまらないと思いますが、個人的に梅干のほうが好きなので、おかわりできるなら梅でんがくがいいです。

豆腐料理最後はこちらの見た目にも美しい一品。名前も「玲瓏(こおり)豆腐」と美しく、江戸時代の人の豊かな感性にグッときます。ちなみに「玲瓏」とは、透き通るように美しい、というような意味です。

玲瓏豆腐のアップ

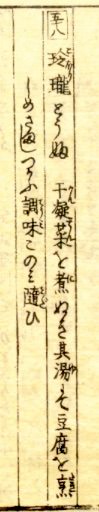

『豆腐百珍』の「奇品」として紹介されていることからもわかるように、かなりインパクトのある見た目です。しかし作り方は簡単で、寒天を煮詰めた湯にさいの目に切った豆腐を入れて冷ますだけ。これ自体にほぼ味はなく、お好みの調味料でどうぞ! とのこと。

玲瓏豆腐(こおりとうふ)のレシピ(『豆腐百珍』より)

酢味噌や醤油で食せばおかずに、黒蜜で食せばデザートにもなるという変幻自在な一品です。見た目にも涼しげなので、アツい夏に重宝されたのではないでしょうか?

以上、豆腐料理4品でした。

スポンサーリンク

これが大根!? その食感にビックリな一品

次にご紹介するのは、こちらも豆腐同様に庶民に重宝された食材、大根。江戸近郊では「練馬大根」というブランド大根の生産も盛んで、安く手に入ることから大根料理は庶民の食卓にもよく登場しました。

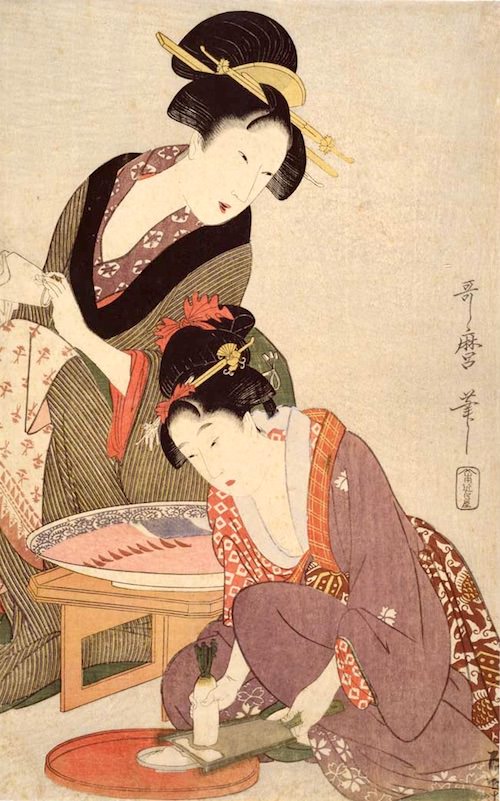

お母さんのお手伝いなのか、女の子が一生懸命、大根をおろしています。江戸時代、刺身の薬味として大根おろしが使われたそうで、女の子の背後にも大皿に盛られた刺身が見えます(『料理をする母娘』喜多川歌麿 画)

さてコラボメニューで再現されたのは、『大根一式料理秘密箱』という1785年(天明5年)に出版された大根料理のレシピ集のなかの一品「おぼろ大根葛かけ」。なお、この本は『豆腐百珍』のヒットに乗っかった類似レシピ集で、大根レシピ50種が紹介されています。

おぼろ大根葛かけ(『大根一式料理秘密箱』より)。上品な見た目の料理で、味もまた上品

作り方はかなり手が込んでいて以下の通り。

皮をむいた大根を薄切りにし、蒸す→すり鉢でよくする→葛粉と寒ざらし粉を加えさらにすり、茶碗に入れて蒸す→別の器によそい、しょうゆ味の葛あんをかける→おろし生姜を添えて完成

レシピだけではなかなか想像がつかないと思いますが、大根なのにモッチモチなんです。あれです。飲茶の大根餅を極限までモッチモチにしたような食感です。それに葛あんがからむとなんとも言えないおいしさになるのですからオドロキです。これも本当においしかったなぁ。江戸時代、すごい。

お次は今も昔も大人気、お刺身です。

1 2