江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

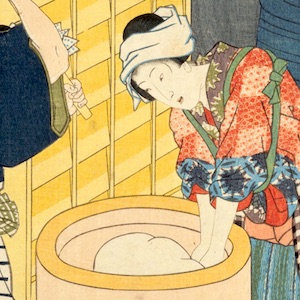

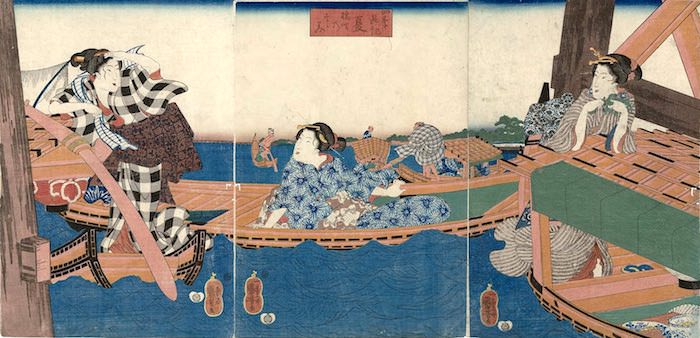

涼を求める人々に大人気だった舟遊び。獲れたての魚でつくった「沖膾(おきなます)」や果物などの夏グルメで舌でも涼を楽しみました(『四季遊観 夏 橋間のすずみ』歌川国芳 画)

江戸時代、夏の暑さをのりきるグルメ特集!

夏グルメの代表格といえば今も昔も鰻(うなぎ)

夏といったらやっぱり食べたくなるなる鰻。特に土用の丑の日ともなれば毎年ものすごい鰻フィーバーが巻き起こりますよね。近年、鰻の減少が問題になっていますが、これからもおいしい鰻を食べたいものです(切実)。

さて、日本人の鰻好きはいつから始まったかというと、なんと新石器時代にはすでに鰻を食べていたんだとか。もはやDNAレベルで鰻好き。

鰻=夏のスタミナ食として食べられるようになったのも奈良時代にまでさかのぼることができるそう。万葉歌人・大伴家伴が知り合いに送った歌に「鰻は夏痩せにいいらしいよ」というような意味のものがあるんです、はい。

スポンサーリンク

そして江戸時代。鰻の調理法に革命が起き、鰻人気は爆発します。

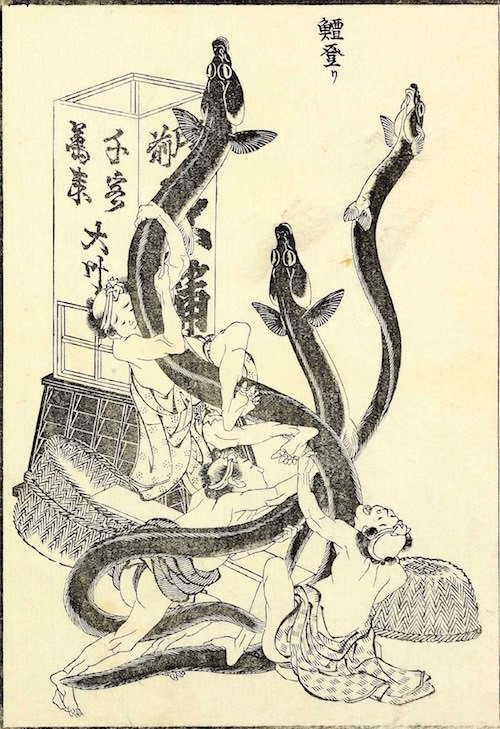

天才絵師・葛飾北斎による「鰻登り」の絵。北斎の時代にはこの絵のように鰻人気もまさに「うなぎ登り」(『北斎漫画』(十二編)より)

といいますか、江戸時代も中頃以前までは鰻というのは「スタミナはつくがおいしくない」という認識でした。それはひとえに調理法に問題がありました。今では考えられませんが、なんと鰻を丸ごとorブツ切りにして串に刺し丸焼きにしていたのです。気になる味付けは塩や山椒味噌、酢など。丸焼きなので火の通りも悪く脂も落ちないので、泥臭いやら脂っぽいやらで一般ウケとは程遠く、もっぱら労働者たちのスタミナ食という扱いでした。また値段も安かった。

余談ですが、鰻を焼いたものを「蒲焼(かばやき)」と呼びますが、その語源は、丸ごと串刺しにして焼いていた鰻の姿が蒲(がま)の穂に似ていることにあるんだとか(諸説ありますが)。

蒲の穂とはこんなもの

そして、江戸時代中頃、現代のように鰻を開いて焼くスタイルの鰻の蒲焼が登場します。鰻を開いて背骨を取り、2〜3分割くらいにした身に串を数本刺して焼くーーこの調理法により余計な脂は落ち味は格段にグレードアップ、食べやすさや見た目もグッとよくなりました。さらにその後、醤油と味醂(みりん)の普及により甘辛いタレが登場すると鰻人気は大爆発、天ぷらや寿司、そばと並ぶ江戸グルメ四天王の一角となりました。

鰻の産地としては現在、浜松や鹿児島、最近では沖縄などが有名ですが、江戸っ子が好んだのは深川で獲れる“江戸前”の鰻。それ以外の場所から来た鰻は「旅鰻(たびうなぎ)」と呼ばれ、ちょっとランクを下に見ていたそうな。

ちなみに、「関東の背開き、関西の腹開き」といわれるように、鰻の開き方は東西で異なるのはよく知られていますよね。これは江戸時代も同じでした。焼き方も東西で異なり、前述したように江戸では開いて背骨を取り切り分けた身に竹串を刺して焼きましたが、京坂では腹開きにし骨を取ったら切り分けず、串を刺したら一尾丸ごと焼きました。さらにタレの味も東西では違い、江戸は醤油+味醂、京坂は醤油+清酒だったそう。関西はあっさり系がお好き。

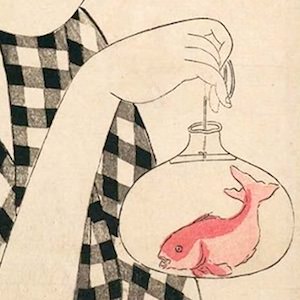

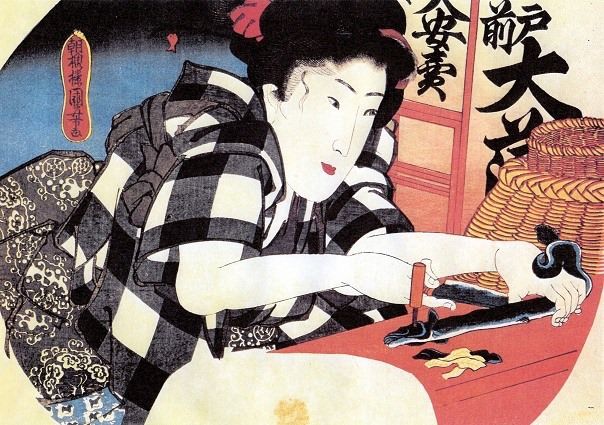

幕末に描かれた鰻をさばく女性@江戸。背開きにしているのがよくわかります(歌川国芳 画)

現代、私たちが鰻を食べようと思ったらお店に行くorスーパーなどで買ってくるのが一般的ですが、江戸時代後期までは鰻といえば屋台で食べるのが一般的でした。しかも、ご飯とは一緒に食べず、鰻の蒲焼だけをそのまま食べる。イメージ的には焼き鳥みたいな感覚?

その後、江戸時代後期になると鰻を取り巻く状況は一変。鰻専門の料理店は江戸に続々と誕生。隆盛時には江戸市中だけで数百件もの鰻屋が乱立し、鰻屋のランキングも刊行されました。

そしてついに鰻とホカホカご飯の運命的な出会い。そう、鰻丼が誕生します。その由来は諸説ありますが、歌舞伎興行のスポンサーである大久保今助なる人物の「忙しくてもあったかい鰻が食べたい!」というのが始まりだとか。「大野屋」という鰻屋が「元祖鰻めし」として売り出したのが商品としての鰻丼の最初だそうで、値段は64文(約1280円)となかなか高級品でした。

ご飯に鰻が乗った鰻丼は江戸時代に登場。対してうな重が誕生したのは大正時代らしい

「土用の丑の日に鰻を食べる」という習慣は現代人にもすっかりおなじみですが、この習慣が誕生したのも江戸時代のこと。そのアイデアの生みの親はマルチな天才・平賀源内というのが有名ですが、スーパー文化人・大田南畝(蜀山人)考案説や学者の貝原益軒考案説もあり真偽のほどは不明です。

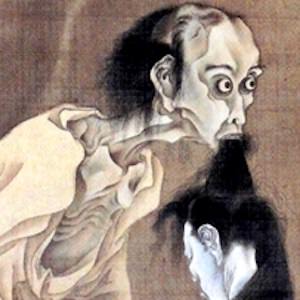

エレキテルで知られる平賀源内。時代に先駆けたアイデアマンの人生は波乱万丈だった(『戯作者考補遺』表紙絵より)

江戸の夏が鰻なら、京の夏は鱧(ハモ)だ!