江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

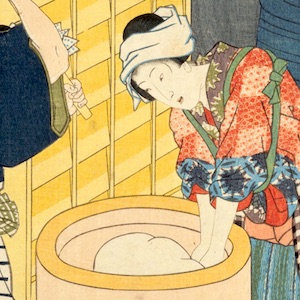

江戸時代後期に描かれた裕福な家庭での華やかなひな祭りのようす。4段飾りのゴージャスなひな飾りを前に子どもたちも大はしゃぎ(『風流古今十二月ノ内 弥生』歌川国貞 画)

穢れ祓いの儀式+人形遊び=ひな祭り!?

「あかりをつけましょぼんぼりに〜♪」の童謡でもおなじみ、毎年3月3日に行われる女の子のお祭り「ひな祭り」。ひな人形を飾り、ひし餅やひなあられをお供えし、ちらし寿司やハマグリのお吸い物でお祝いするご家庭も多いと思います。

英語にすると“The Doll’s Festival”とか“The Girls’ Festival”で、最近では海外の人にも受けがいい、このお祭り。

江戸時代にもひな祭りは3月3日に行われていたのですが、当時は旧暦であり、現代のカレンダーにすると3月下旬から4月初旬頃にあたります。正確な日付は毎年変わるのですが、2017年の場合は3月30日が旧暦の3月3日ひな祭りです。

ひな祭りのことを「桃の節句」とも呼びますが、これは旧暦の3月3日頃がちょうど桃の開花時期だったから。現代のひな祭りではちょっと桃の季節には本当は早すぎるんですね。

また、古来、桃には邪気を払う力があるといわれ縁起がよいとされてきました。

画像右、子どもが桃の枝を持っています。ひな飾りに桃の花は欠かせないのは今も昔も同じ(『子宝五節句遊 雛遊』鳥居清長 画)

まずは、ひな祭りとは何か?その由来についてのお話を。

スポンサーリンク

時はさかのぼって奈良時代。

古代中国で3月最初の巳(み)の日「上巳(じょうし)」に行われていた川などの水辺で穢れを祓う行事が日本に伝わります。盃を水に流し詩歌を詠み合うなどをする宴を催したそう。この風流な穢れ祓いの儀式「曲水の宴」は、平安時代に宮中の公式行事となりました。

京都にある城南宮では毎年4月29日に「曲水の宴」が行われています。画像引用元:Wikiwikiyarou

一方、日本には大昔から「人形(ひとがた)」(「形代(かたしろ)」とも)に身の穢れや災厄を託して祓うという信仰がありました。

3月の上巳の日、平安貴族たちも紙や草木でつくった人形で体をなでて自身の穢れや災厄を託し、その人形を川や海に流すことで厄を祓い、無病息災を祈ったそう。『源氏物語』の主人公・光源氏も須磨の海岸で人形を流しています。この風習は姿を変えつつ「流し雛」として現在でも全国各地で行われています。

また、平安貴族のセレブな子どもたちの間では「ひいな遊び」という遊びがありました。どんなものかというと、紙でできた人形(にんぎょう)を使ったおままごとです。

やがて、3月の上巳に行われていた穢れ祓いの行事や「ひいな遊び」が融合し、3月3日にひな人形を飾る「ひな祭り」が誕生したのです。オメデトー!

ちなみに「ひな祭り」と呼ばれるようになったのは江戸時代中期頃といわれ、それ以前は「ひいな遊び」から変化した「ひな遊び」と呼ばれていたんだとか。

明治時代もしくは大正時代頃に撮影されたひな祭りのようす。女の子たちが晴れ着に身を包んでいます。今ではひな祭りに着物を着る子はなかなかいませんね。画像引用元:長崎大学附属図書館

江戸時代に「ひな祭り」=「女の子の節句」が定着

江戸時代、徳川幕府は「五節句」という5つの祝日を公式設定しました。

- 1月7日 「人日の節句」

- 3月3日 「上巳の節句」

- 5月5日 「端午の節句」

- 7月7日 「七夕の節句」

- 9月9日 「重陽の節句」

現代ではわりとスルーされがちな七夕ですが、江戸時代には祝日だったんですね。

余談ですが、この「五節句」は明治新政府によって廃止されてしまいました……。でも季節の行事として今でも息づいています。

今では「ひな祭りといえば、女の子の節句」というのが常識ですが、もともとは「上巳の節句」つまり「ひな祭り」に男女の区別はなかったんだそう。

がしかし!

幕府が「端午の節句は勇ましい感じがするから男の子の節句ね」と決めたので、雅な雰囲気のある「上巳の節句(ひな祭り)」が女の子の節句となったらしい。なんという意外な事実。

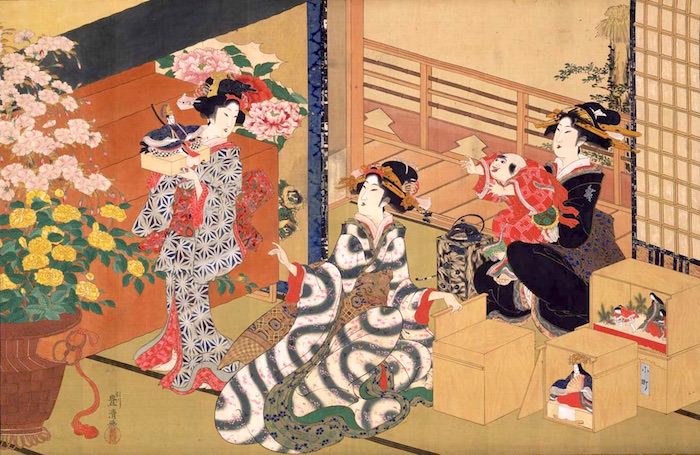

みんなで楽しくひな祭りの準備中。赤ちゃんも人形を触りたいのか一生懸命に手を伸ばしています(『雛祭図』歌川豊清 画)