江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

男雛と女雛の左右どっちだ問題を考える

おひな様を飾ったことがある人ならこの問題にぶち当たったことがあるでしょう。

「男雛と女雛って左右どっちに置くんだっけ?」

そう、何年やっていても毎年わからなくなるんですよね。

では、ズバリ、答えをいいましょう。

「男雛が左・女雛が右、しかし逆の場合もある」

おいおいなんだよそれ、というツッコミが聞こえてきそうなので解説します。

まず「男雛が左・女雛が右」の場合について。

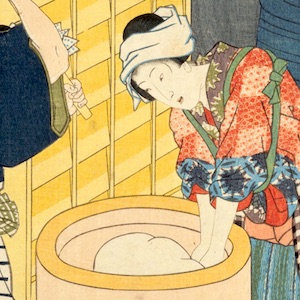

『三十六佳撰』「ひな遊 元文頃婦人」水野年方 画

こちらの絵のような置き方ですが、男雛が左=向かって右、女雛が右=向かって左なのでご注意を。これがまたややこしい。

古来日本では「左が上位」という考えがありました。なので朝廷でも天皇が左側に座し、皇后は右側に座しました。これを受け、ひな人形も男雛が左・女雛が右となったのです。ほかに「陰陽説」に由来するという説もありますが、ややこしいので割愛。

江戸時代のひな人形の置き方も「男雛が左・女雛が右」がスタンダードでした。

しかし例外もありました。それは江戸城大奥。

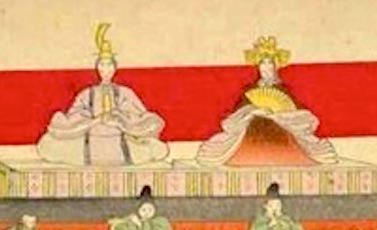

こちらをご覧ください。

先ほどもご紹介した大奥江戸城でのひな祭りのようすを描いたものの一部ですが、12段ひな飾りの最上段に座す男雛と女雛は左右が逆です。その理由については……よくわかりません(情報求む!)。一説に、二代将軍・秀忠の孫である興子内親王が明正天皇になったことから女雛を上位である左側に置くようになったとも。

ところが近年では「男雛が右(向かって左)・女雛が左(向かって右)」もスタンダードになってきています。

こんな感じ。

このスタイルは昭和初期頃から東京を中心に広まったといわれる新しいタイプのもの。

こうしたニュースタイルが広まった理由については、「明治の文明開化に伴う西洋化で西洋にならって男女の立ち位置が逆になった」とか「昭和天皇(大正天皇とも)の即位礼での立ち位置(天皇が右、皇后が左)を関東のひな人形業界が反映した」とか諸説あります。

ちなみに、京都を中心にした西日本では現代でも古式に則った「男雛が左・女雛が右」のスタイルが多いそうです。つまりまとめると「男雛・女雛の置き方は地域によって違う」ということになるでしょう。

なお、「左近の桜、右近の橘」という言葉があるように、お飾りの桜は左側(向かって右)・橘は右側(向かって左)に置くのが今も昔もスタンダードです。

毎年なにげなく飾っていたおひな様ですが、今に至るまでには意外と知らない歴史があったんですね。江戸時代に想いを馳せながら楽しいひな祭りパーティを!