江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

記事の動画版があります!

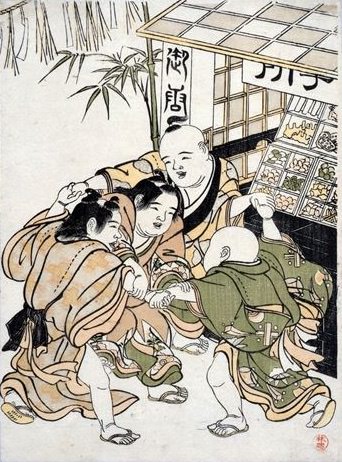

お菓子屋さんの前で楽しそうに遊ぶ子どもたち。こうした風景は今も昔も変わらないですね

その時期にしか楽しめない四季折々の遊び

春夏秋冬――日本ならではの四季には遊びのヒントがいっぱい。季節の行事とともにその時期だけの楽しみだった遊びをご紹介。

では、まず春の遊びから!

スポンサーリンク

人気すぎて幕府が禁止した正月の風物詩

『子供遊び凧の戯』部分 一交斎小芳盛 画

凧揚げ(たこあげ)

- 遊ぶ子どもの性別:男の子

- 今でも見る度:★★★☆☆

最近では「電線にひっかかって危険」「そもそも広い場所がない」などの理由からめっきり見かけることの減った凧あげですが、江戸時代には子どもだけでなく大人も夢中になるほど大人気!

凧は平安時代頃に中国から伝わったといわれ、古くは中国呼びの「紙鳶(しえん)」という名で呼ばれていました。戦国時代には密書の伝達など実用として利用されていた凧ですが、江戸時代になると“遊び”へと変化しました。

江戸時代前期の凧は半円形の紙に数本の尻尾という形状で、その見た目から「いかのぼり」と呼ばれました。

…え?

「たこ」じゃなくて「いか」!?

驚きの事実。しかも、明治時代初め頃までは関西では「いか」、関東では「たこ」と呼んでいたそう。

さて、江戸時代前期に庶民の間で大人気となった凧あげですが、参勤交代の行列に凧が落下するなど事故も起きるようになり、幕府によって「いかのぼり禁止令」が出されてしまいます。

現代におきかえると、ドローンの事故が相次ぎ物議をかもしてることにイメージが近い?写真は「御開帳」の行事中の善光寺にドローンが墜落した様子。画像引用元:NewsTimes

一説に「いかのぼり」が「たこあげ」になった理由は、幕府から禁じられた凧揚げをやりたいがために「これは“いか”じゃなくて“たこ”です」と強引な屁理屈でやり過ごそうとしたためとも。

現代のように凧揚げが“正月の遊び”として定着したのは江戸時代も終わり頃になってからだそう。正月の風物詩となった凧揚げは浮世絵にも多数描かれました。ちなみに、江戸時代、凧揚げは男の子の遊びだったそうです。

次。

女の子の正月限定のお楽しみ!

『子供十二月』「春」歌川貞広 画

羽根つき

- 遊ぶ子どもの性別:女の子

- 今でも見る度:★☆☆☆☆

男の子の正月遊びが凧あげなら、女の子の正月遊びは羽根つき(おいばね、とも)でした。羽根つきのルーツは室町時代にさかのぼるといい、公家の遊びだったとか。羽根つきの原形は正月の厄払い行事にあるといわれ、もともとは子どもの無病息災を願うものだったそう。

それが江戸時代には女の子の遊びとして定着し、羽子板の形状も現在に近いものになりました。また、遊戯用のものとは別に正月飾り用の「押絵羽子板」も登場し、縁起物、祝儀用として人気に。女の子が誕生した家に羽子板をプレゼントするという風習もあったそう。

羽根つきのほか、鞠(まり)つきも女の子の正月遊びのド定番でしたが、どちらも今はあまり見かけなくなってしまいましたね。

次。

女の子のお祭り、ひな祭りにも楽しみいっぱい!

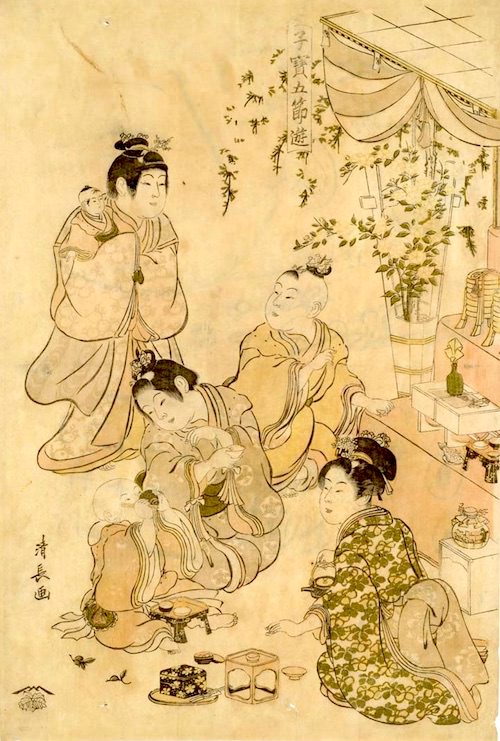

『子宝五節遊』「雛遊」鳥居清長 画

人形遊び、おままごと

- 遊ぶ子どもの性別:女の子

- 今でも見る度:★★☆☆☆

3月3日は女の子のお祭り「ひな祭り」。華麗なひな人形に女の子たちは胸をときめかせました。近年はライフスタイルの変化からひな飾りもコンパクトなものが人気で、ひな人形の婚礼道具もめっきり数が減りました。

また現代では「あくまで飾って楽しむもの」というイメージがありますが、江戸時代の女の子たちはひな飾りの道具や人形でおままごとを楽しんでいたようです。