江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

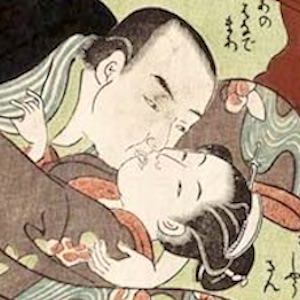

まだ小さな女の子が三味線のお稽古中(『風流十二月之内葉月』歌川国貞 画)

朝から晩まで休みなし! とある女の子の1日

現代と違って義務教育のない江戸時代ですが、子どもたちは農村・都市部を問わず一定の年齢になれば「寺子屋」に通い、読み・書き・そろばんなどの基礎教育を受けていました。(なお、江戸では「寺子屋」と呼ぶことはなく、「手習(てならい)」とか「手跡指南」などという名称が一般的だったようですが、ここではよく知られる「寺子屋」で話を進めたいと思います)

さて、諸説ありますが、幕末の江戸では寺子屋への就学率が80%くらい。それくらい“当たり前”のように子どもたちは寺子屋へ通っていたんです。

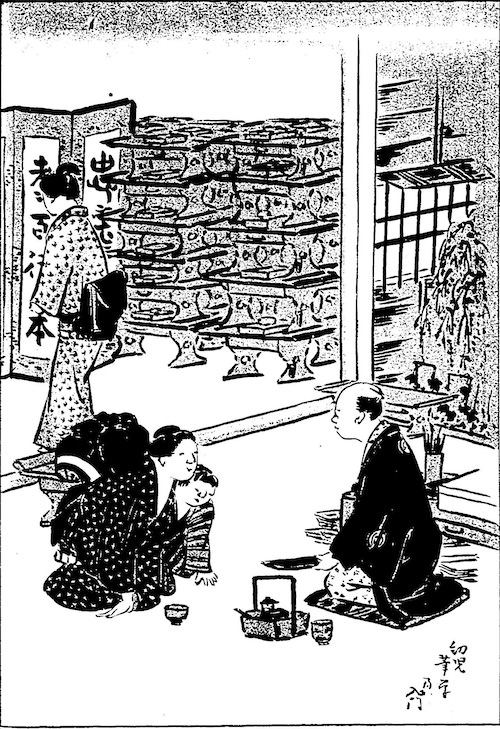

女性の先生が教える女の子のための寺子屋(『絵本栄家種(えほんさかえぐさ)』より/勝川春潮 画)

寺子屋へ入学する年齢はバラバラでしたが、とはいえ、江戸では男の子も女の子も6〜7歳ともなれば寺子屋へ通うようになりました。

現代の子どもたちが小学校へ通うのとは別にピアノなどのレッスンやスイミングへ通うように、江戸の子どもたちも寺子屋とは別にさまざまなお稽古に通うことがありました。

スポンサーリンク

式亭三馬の『浮世風呂』(1809〜13年)は庶民の生活をリアルに描き出した作品ですが、作中に超多忙な毎日を送る女の子が登場します。

以下、原文。

「まアお聴きな、朝むつくり起ると手習(寺子屋のこと)のお師さんへ行てお座を出して来て、夫(それ)から三味線のお師さんの所へ朝稽古にまゐつてね、内へ帰つて朝飯(あさまんま)をたべて踊(おどり)の稽古から御手習へ廻つて、お八ツに下ツてから湯へ行て参ると、直にお琴の御師匠さんへ行て、夫から帰て三味線や踊のおさらひさ。其内二、ちイツとばかりあすんでね。日が暮れると又琴のおさらひさ」(式亭三馬の『浮世風呂』より)

わかりにくいが、なんだかすごく忙しそう。ちょっとタイムスケジュールにしてみます。

<早朝 (注 朝ごはん前)>

寺子屋へ行って、自分の机の準備。余談ですが、寺子屋で使う自分の机は入学時に持参したもので、以後、寺子屋へ通っている間“マイ机”を使用しました。寺子屋での授業が終わったら教室の隅に積み上げ、翌朝、授業の始まる前に“マイ机”を引っ張り出してきました。

入学あいさつをする母と子。画像右にいるのが寺子屋の師匠。母子の背後には持参した机や文具がある(『江戸府内絵本風俗往来』より)

<朝 (注 まだ食べてない)>

三味線のお稽古にでかける<朝>

いったん家へ帰り、朝ごはんまた余談ですが、江戸時代の食事でホカホカ炊きたてご飯が食べられるのは朝食だけでした。昼食も夕食も冷やご飯だったのです。

<朝食後>

踊りのお稽古にでかける

踊りのレッスンを受ける小さな女の子たち(『諸芸稽古図会』より)

<午前中>

寺子屋へ行く女の子のための寺子屋では読み・書きなどのほかに礼儀作法や裁縫なども教えてくれました。「良妻賢母」になるための基礎を教わるわけです。

<午後2時頃>

おやつのため2度目の帰宅「八つ時(現代の午後2〜4時頃)」に食べる間食だから「おやつ」。江戸時代後期にはお菓子も多様化し庶民もいろんなおやつを楽しみました。おせんべい、お団子、飴、まんじゅうなどが代表的おやつ。

女性が持っているお皿に乗っているのはホンモノの金魚ではなく、金魚をかたどった「金華糖(きんかとう)」という砂糖菓子。珍しいお菓子に子どもの目もキラキラ(『誂織当世縞』歌川国貞 画)

なお、寺子屋に通う子どもたちは、昼食のため一旦帰宅するパターンが多かったそう。『浮世風呂』に登場する女の子は昼食についてなにも言っていないのでわかりませんが、お弁当持参派だったのかもしれません。

スポンサーリンク

<午後>

銭湯へでかける江戸時代のほとんどの家には内風呂がなかったので、身分の上下にかかわらず誰もがお風呂屋さん(江戸では「湯屋」と呼ぶ)に通いました。この頃は男女混浴が一般的。

入り口から洗い場までバリアフリースタイルの江戸時代のお風呂屋さん(『肌競花の勝婦湯』豊原国周 画)

<午後>

お琴のお稽古へでかけるお風呂でさっぱりしたあとはのんびり本でも読みたいところですが、そうはいかなかったようです。

師匠からお琴の手ほどきを受ける女の子(『諸芸稽古図会』より)

<午後>

自宅で復習タイム(その1)寺子屋も含めたら本日4ヶ所目のお稽古を終え、ようやく帰宅。もういいかげん自由時間かと思いきや待っているのは、今日のお稽古の復習タイム…!

<午後>

ひとときの自由時間ここでやっと、やっと自由時間。でもそれもほんの少しだけ。日が暮れるまでにまだやることがありました。

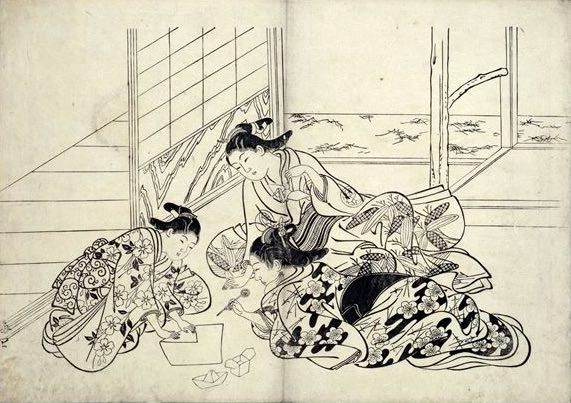

女の子の遊びは室内遊びが人気だったようです。これは折り紙をしているところ(『西川筆の海』より 西川祐信 画)

<夕方>

自宅で復習タイム(その2)最後にお琴のおさらいをして、ようやく今日のやることはおしまい。

現代っ子なら夕食後にテレビを見たり、部屋でマンガ読んだりもできますが、江戸時代には照明の燃料費節約などもあり、基本的に日が落ちたらもう寝る時間。

とまぁ、こんな感じです。

信じられないくらいの忙しさ。とても子どもの生活とは思えない。こんなハードな生活を毎日送っていたらいつかポッキリ心がおれそうそうです。

これはフィクションのなかのエピソードなので多少“盛っている”ところはあるかもしれませんが、寺子屋研究によると江戸の女の子の実態は「当たらずも遠からず」という感じ。

女の子もたいへんですが、それをサポートする親もこれはかなりたいへん。特に女の子の場合は、母親の役割が重要だったようです。江戸時代にも“教育ママ”がかなりいたみたいですね。

次ページ:ハードな毎日は幸せな未来をゲットするため。その究極の目標って?