江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

蝋燭(ろうそく)誕生以前、照明の燃料にしていたのは?

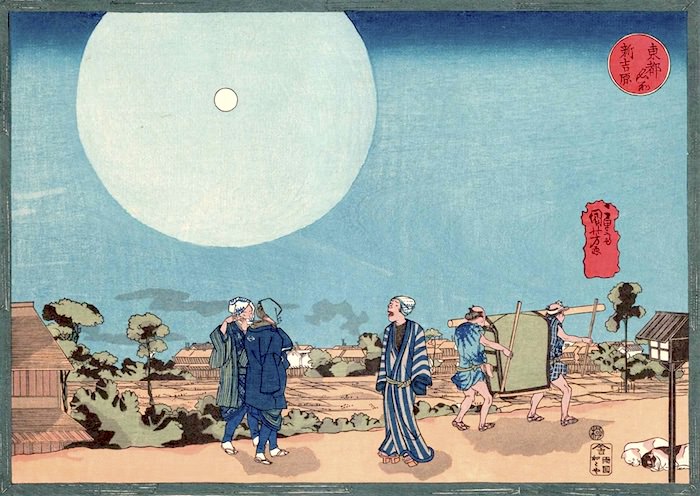

(『東都名所』「新吉原」歌川国芳 画)

電気やガスはもちろんランプもまだなかった江戸時代、日が沈むと辺りは闇に包まれ、月光の明るさは今では想像できないほどでした。

日本における最初の灯りはこちら。

(丸清版『隷書東海道五十三』「箱根 夜中松明とり」歌川広重 画)夜の箱根山を越えようとする旅人。照明にしているのは松明です

松明やかがり火。

江戸時代にも松明は使われていました。

スポンサーリンク

昔の照明といえば蝋燭(ろうそく)ですが、仏教伝来とともに日本にもたらされたといわれ、奈良・平安時代には宮中や寺院といった特別な場所で使われていました。当時はすべて輸入品で一般にはなじみがない代物です。

時代が下り、室町時代後期に蝋燭が国産されるようになりましたが、まだまだ広く普及するにはいたりませんでした。

そんな時代、燃料として人々が使ったのが植物や動物の油を利用した「灯油」でした。これ、「とうゆ」ではなく「ともしあぶら」と読みます。

どんな油を使ったかといいますと、

- 胡麻油

- えごま油

- 菜種油

- 綿実油

まずは植物系の油。

このあたりは今でも食用油としておなじみですが、現代人びっくりなのが動物系の油。たとえば、

鰯(いわし)。

たしかに脂たっぷり。

ほかには

鯨(くじら)。

鯨ベーコン、たしかに脂たっぷり。

ほかに秋刀魚(さんま)なども使われたとか。これら動物系油は「魚油(ぎょゆ)」といいます。

江戸時代に広まった菜種油はにおいも少なく明るいということで大評判だったのですが、いかんせん高かった。

たとえば江戸時代後期の文化期(1804~18)、菜種油1升(1.8ℓ)の値段は400文、現代の金額でおよそ8000円。米の値段の2~4倍ほどだったというから超高級品です。

利用できたのは武家や、遊郭をはじめとする接客業など一部の人々だけでした。ちなみに植物油は灯油以外に、調理や整髪などにも利用されました。

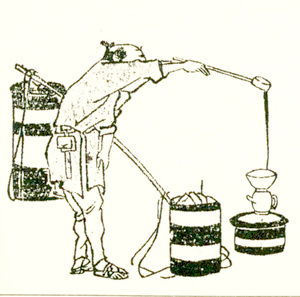

(『北斎漫画』葛飾北斎 画)

江戸時代の油売り。客の求める量をひしゃくを使って容器に入れる量り売りでした

一方、魚油の値段は菜種油の半分ほどと安く、庶民はこちらを利用しました。ただ、大きなデメリットが2つ。

- 魚くさくなる

- 煤(すす)がたくさんでる

明るくするたびに魚臭くなるのは、ちとツライ。ですが、庶民にとっては貴重な燃料でたいせつに使いました。

余談ですが、ご家庭によくあるシーチキンの缶詰。シーチキンの油も魚油なので、缶詰に穴を開けて綿のヒモなどを灯芯(とうしん)にし、火をつければ即席ランプが完成します。警視庁オススメの災害時に使える裏技です。

次ページ:明るさはイマイチだけど風情はバツグン、灯油を燃料にした室内照明たち