江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

便利なものからアイデア商品まで、提灯いろいろ

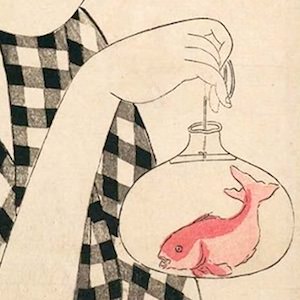

こうして蝋燭が普及するにつれ、行灯に代わって外出時の照明器具として台頭したのがこちら。

『春夕美女の湯かゑ里』(三代歌川国貞 画)

提灯です。

蝋燭を光源とする提灯は、行灯に比べて明るいうえ、灯油(ともしあぶら)のようにこぼれたりする心配もなし。

特に軽くて折りたたむとコンパクトになるという便利さは非常にウケ、使用目的によって形や大きさの異なる多種多様な提灯が誕生しました。

スポンサーリンク

ちなみに、上の絵で女性が持っているのはぶら下げて使うぶら提灯というものです。

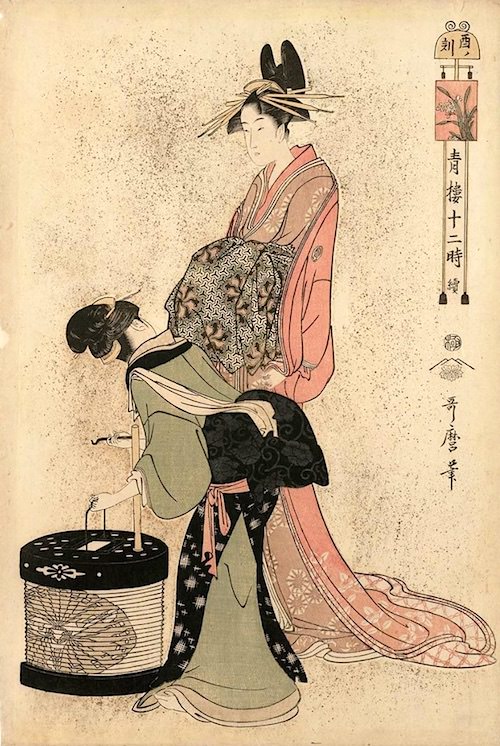

(『青楼十二時』「酉ノ刻」喜多川歌麿 画)

こちらは箱提灯の一種で、吉原で遊女の送迎などに使用されたものは俗に太夫提灯と呼ばれました。大きい。

箱提灯はその名の通り、たたむと上蓋が下蓋にちょうどかぶさり丸い箱のようになります。有名な小田原提灯も箱提灯の一種で、安くて丈夫なことから旅の必須アイテムとして大ヒットしました。

(『花のゑん日面売あきふど』部分 歌川国輝 画)

火消のかっこうをした男の子が持っているのは弓張提灯。

細長くて持ち手がついているのが特徴。時代劇などで奉行所の捕り方が犯人を捕まえる時に「御用だ御用だ」と言って持っている「御用提灯(ごようぢょうちん)」もこのタイプです。

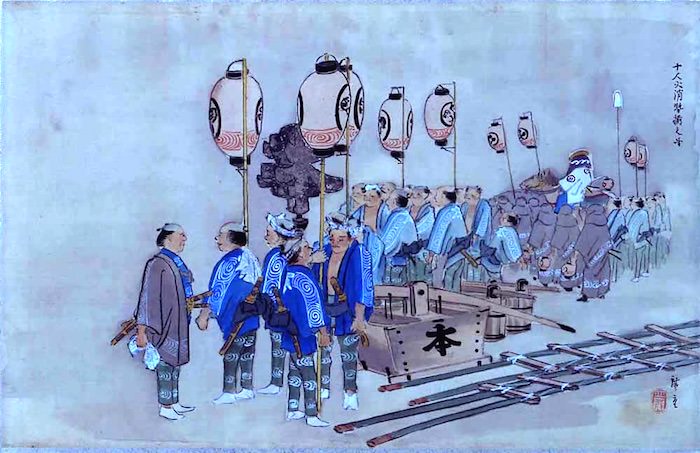

(『江戸乃華』部分 歌川広重 画)

これは旗本による消防組織「定火消(じょうびけし)」が火事の現場に出動しようとしているところ。長い竿の先に提灯がついた「高張提灯(たかばりぢょうちん)」がいくつも見えます。

高張提灯は最初、武家で使われていましたが、その後、火消や芝居子屋、遊郭などでも使われるようになり、現代ではお祭りや葬儀の時に登場します。

(『目黒行人坂火事絵』部分)

馬で駆ける武士の腰に差さっているのは「馬上提灯(ばじょうぢょうちん)」。馬に乗る時に両手があくよう、提灯の柄を腰に差して使いました。

画像引用元:pingmag.jp

柄に使われている鯨の骨は弾力があり、馬上で揺れても蝋燭の火が消えないようになっていたそう。アイデア商品です。

次はいわゆる提灯のイメージとちょっと異なるこちら。

(『髪切りの奇談』歌川芳藤 画)

龕灯(龕灯提灯)。

読み方は「がんどう」。懐中電灯のようなものを持っていますが、これも提灯の一種。

釣鐘形の枠の中に自由に回転できる蝋燭が取り付けられており、光が正面だけを照らすようになっていました。懐中電灯の元祖みたいなものです。

ちなみに、この絵に描かれている真っ黒なものは人の髪を切る「髪切り」という妖怪。ちょっとカワイイ。

(『夜の梅』鈴木春信 画)

提灯ではありませんが、この「手燭(てしょく)」も蝋燭を使った照明器具のひとつ。

蝋燭を立てる燭台に持ち手が付き、風で火が消えないよう周りが和紙で囲われています。蝋燭の灯りで夜桜を楽しむ美人、風流です。

このようにバラエティ豊かに進化した提灯は、光源を蝋燭から電気に代えながらもさまざまな使われ方で今に受け継がれています。

明治時代中期に撮影された提灯製造所。大小さまざまな提灯が吊り下げられています