江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

虫歯になった歯は抜くしかなかった!?

現在、虫歯になったとなれば悪い部分を削って詰め物をしたり、かぶせ物をしたりします。進行が進んだ虫歯でも抜歯しないで治す治療法も主流になりつつありますよね。

しかし、江戸時代には当然ながらそんな治療法はまだありません。削る機器もありません。では、どうしたのかといいますと――

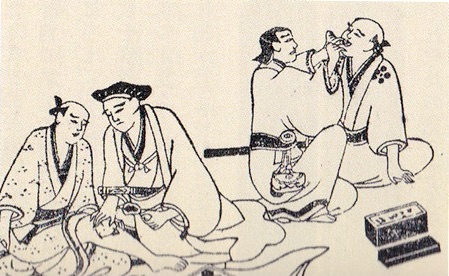

『きたいな名医難病治療』部分(歌川国芳 画)

虫歯はとにかく抜く

が基本だったようです。

しかも、

麻酔なしでの抜歯

です。想像するだけで痛すぎる。

スポンサーリンク

お酒を飲んで感覚を鈍らせることもあったようですが、それほど効果があったとは思えませんから、想像を絶する痛さだったでしょうね。

ちなみに、江戸時代にも「口中医」と呼ばれる今の歯医者さんのような人がいたのですが、それとは別に「歯抜師」という抜歯の専門家もいました。

ただし、医師免許があったわけでもなく、医療修行をしたこともない……言ってしまえば、歯を抜くことに長けた素人です。

さらに、大道芸人が抜歯をすることもありました。

それが香具師(やし)と呼ばれる人で、街頭や見世物などで芸を披露しながら品物を売る商売人です。フーテンの寅さんも香具師ですね。

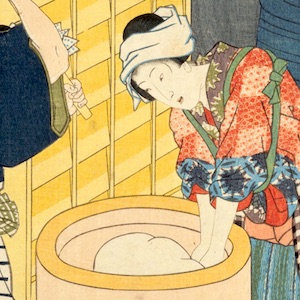

『近世職人絵尽』より

こちらの絵は松井源水という代々浅草で活躍した香具師。

訳がわからないと思うのですが、曲独楽(きょくごま)や居合抜きなどの芸を披露しながら歯磨き粉を売ったり、希望者がいれば、熟練の早業でエイ!とその人の歯を抜いたそうです。

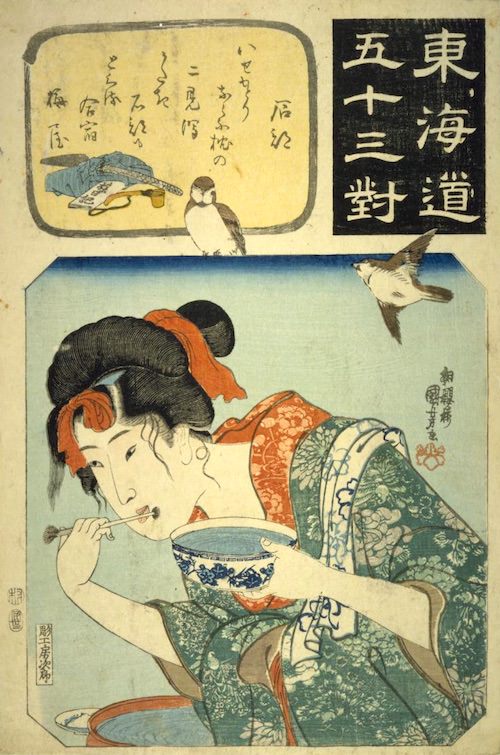

余談ですが、商品としての歯磨き粉が登場したのも江戸時代。精製した砂や塩が歯磨き粉の基本成分で、ハッカなどの香辛料をブレンドしたものもあったそうです。

なお、お値段は1袋6~8文(約120~160円)で、1袋で1~2カ月使えたとか。

房楊枝(ふさようじ)という歯ブラシのようなもので女性が歯を磨いている(『東海道五十三対 石部』歌川国芳 画)

次ページ:虫歯を抜く前に頼ったのは歯医者さんではなく、なんと神様!?