江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

江戸時代に広まった歯磨きの習慣

(『風俗三十二相』「めがさめさう」月岡芳年)

こちらは江戸時代の浮世絵。

寝起きで乱れ髪の美しい女性が、寝ぼけ眼で歯を磨いています。歯磨きする女性は浮世絵にしばしば描かれました。

日本に歯磨きの習慣が伝わったのは意外と古く、1,300~1,400年ぐらい前(飛鳥時代にさかのぼります。

スポンサーリンク

世界的にみると歯磨きのルーツは紀元前5000年のバビロニア人にあるといわれており、彼らは食前に指の先に麻の繊維を巻いて歯の掃除をしていたそうです。古代ギリシャ人はさらに、うがい、歯肉マッサージまで行っていたとか。

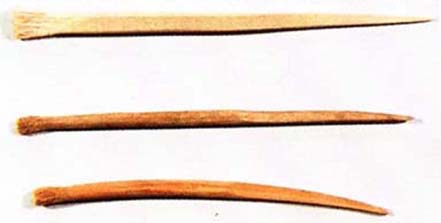

一方、歯ブラシのルーツは、お釈迦さまが読経の前に歯を磨く時に使っていた「歯木(しもく/しぼく)」と呼ばれる菩提樹の小枝といわれます。

歯木とはこんなもの。現在でもインドやパキスタンなどで使用されているそう。ちなみに、英語で「歯の~」を意味する「デンタル」は、歯木を意味する「デンタカーシュッタ」が語源とされています。

そして、飛鳥時代、仏教とともに「歯を磨く」という思想と歯木が日本にももたらされたといいます。はじめは宗教儀式の一環として僧侶や貴族、武士など限られた人々だけが行っていた歯磨きですが、江戸時代になると庶民の間でも習慣化していきました。

舌のケアまでできる江戸の歯ブラシ「房楊枝」

江戸時代以前、庶民のデンタルケアといえば、食後にお茶やお湯で口をすすぐ、もしくは指に塩をつけてこする程度だったそうです。ちなみに、食生活が現代とはぜんぜん違いますし繊維質の多い食品をよく食べたので想像するより虫歯もなかったとか。で、江戸時代になると歯磨きは毎朝の日課として習慣化します。

江戸時代の歯ブラシはこちら。

その名も「房楊枝(ふさようじ)」。

これは柳や灌木(かんぼく)などの枝を18cmほどの長さに細く削り、煮て柔らかくしたのち、片方の先端を木槌で叩いてブラシ状にしたものです。

柳の房楊枝は女性用、灌木の房楊枝は男性用で、房が折れたりしてもその部分を切って、また先端を叩いて房状にして使ったそうです。

しかし、これを毎日使い捨てするのが「粋」とされたとか。ケチケチするのは江戸っ子の美意識に反したんでしょうか。

スポンサーリンク

房楊枝での歯磨き方法は次の通り。まず、ブラシ状になっている部分で歯を磨きます。次に反対側の尖っている方で歯間の汚れを取り除きます。

仕上げに柄のカーブした部分で舌をこすり、舌苔(ぜったい)の掃除をします。舌の掃除が江戸時代から行われていたことにびっくり。

江戸の人々はかなり口臭にも気を遣ったそうです。

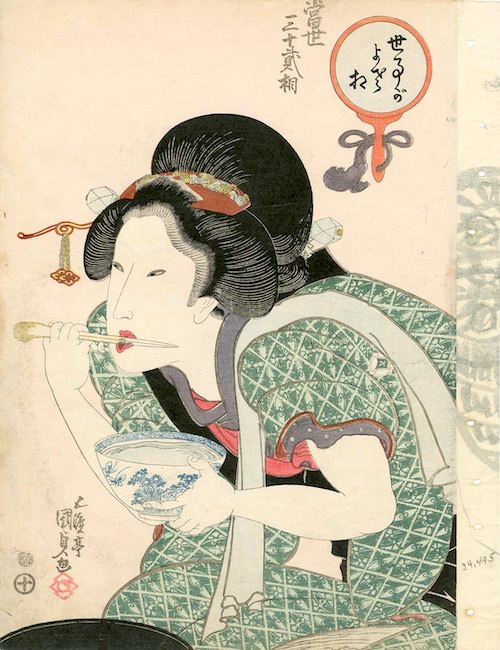

(『当世三十二相』「世事がよさ相」歌川国貞)

舌の掃除をするおかみさん。手に持っているのは嗽(うがい)茶碗。大きな丼ですね~。

拡大すると、汚れた舌を掃除していることがわかります。

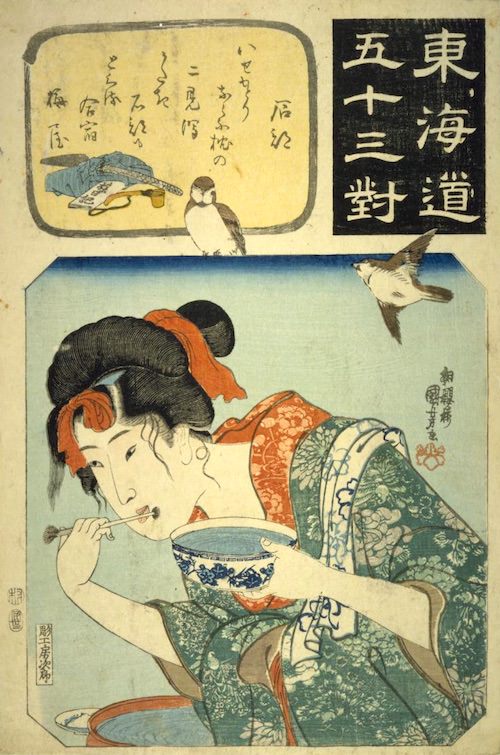

(『東海道五十三対』「石部」歌川国芳)

もう1枚、舌のお掃除浮世絵。

やっぱり大きな嗽茶碗持っています。舌の掃除については、1813年(文化10)に刊行された美容ガイド『都風俗化粧伝(みやこふうぞくけわいでん)』にも、朝の化粧の心得として歯磨きとともに推奨されています。

多機能な房楊枝ですが、唯一、欠点が……。

それは、歯の裏側が磨きにくかったこと。

そりゃそうか。なにせ毛先までまっすぐですからね。それでも房楊枝は明治時代に入っても長く人々に使われ続けました。

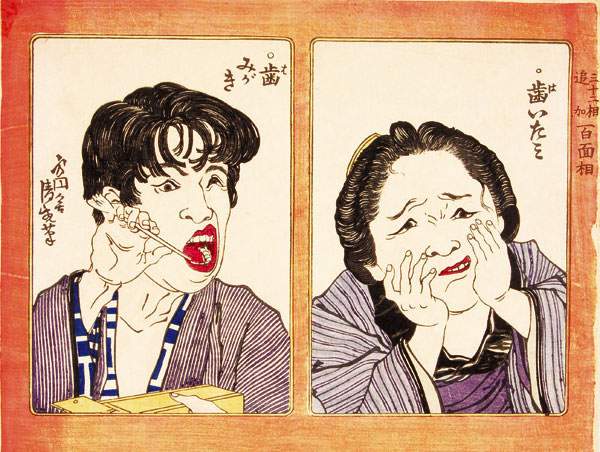

「明治の広重」ともいわれた明治時代の浮世絵師・小林清親も房楊枝で歯磨きをする人を描いています。右の女性は歯痛にもだえています。

ちなみに、「歯ブラシ」という名称が初めて商品名として使われたのは大正時代。1914年(大正3年)に小林富次郎商店(創業時のライオン社)が発売した「萬歳歯刷子」です。その後、ナイロン製の毛の歯ブラシが登場し、以降、「歯ブラシ」が普及し、今に続きます。

初の国産歯ブラシとなった「萬歳歯刷子」。東京歯科医学専門学校(東京歯科大学の前身)と共同開発で誕生しました

次ページ:その数なんと100種!バラエティ豊かな江戸の歯磨き粉