江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

その数なんと100種!バラエティ豊かな江戸の歯磨き粉

歯ブラシの話しの次は、やはり歯磨き粉。

江戸時代にもちゃんと歯磨き粉がありました。商品としての歯磨き粉が始めて登場したのは江戸時代初期の1625年のこと。

江戸の商人・丁字屋喜左衛門(ちょうじやきざえもん)が作った「丁字屋歯磨」「大明香薬」が記念すべき日本の歯磨き粉第1号とされています。

400年前の商品キャッチコピーは

「歯を白くする」

「口の悪しきにおいを去る」

うん、いまと変わらない。やっぱり歯の白さは重要だったようです。

スポンサーリンク

そして以後、江戸時代中期まで長く歯磨き粉として使われていたものは「みがき砂」というものです。

これは砂を精製したもので、なかでも房総地方で採取された「房州砂(ぼうしゅうずな)」は最良とされました。

歯磨き粉の主流はこうした砂や塩でしたが、これに丁子(ちょうじ、いわゆるクローブ)やハッカなどの香料を加えたものもよく使われました。現在の歯磨き粉と比較しても汚れの落ち方に遜色がないとか。

やがて歯磨き粉も多様化し、“暴れん坊将軍”こと八代将軍・徳川吉宗の治世である享保期(1716~36)には、江戸は本郷にあった「かねやす」という店が「乳香散(にゅうこうさん)」という香料の乳香を配合した歯磨き粉を発売したところ、爆発的大ヒット!

ちなみに「かねやす」は現在も雑貨・洋品店として本郷にて営業中です。

これ以降、多種多様な歯磨き粉が売りに出されるようになり、江戸時代後期の文化・文政期(1804~30)にはその数、100種類にもなったとも。今の歯磨き粉よりバラエティ豊かですね。

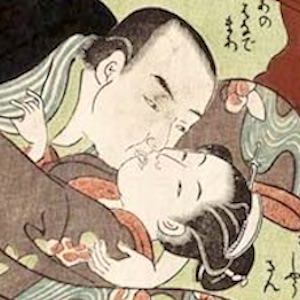

(『浮世四十八手』「夜をふかして朝寝の手」溪斎英泉)

手前の女性が手に持っているのは房楊枝と「紅入り歯磨き粉」。紅が入った歯磨き粉は若い女性に人気があったようで、何軒かの店で売られており、幕末まであったそう。

スポンサーリンク

意外な人気者・歯磨き粉売り。気になるお値段は?

歯磨き粉のなかには、江戸時代を代表する鬼才・平賀源内が広告文を書いたものもありました。

その名は「嗽石香(そうせきこう)」。

これは房州砂をベースにした歯磨き粉で、値段は1箱20袋入り72文(約1440円)。ちょっとお得な詰め替え用もありました。

こうしたバラエティ豊かな歯磨き粉は、化粧品などを売る小間物屋で買えました。のち歯磨き粉専門店も登場しましたが、ユニークな歯磨き粉売りもいました。

(『百眼の米吉』三代目歌川豊国)

歯磨き粉「梅勢散」を売る歯磨き粉売りの「百眼米吉(ひゃくまなこのよねきち)」。さまざまな表情の目が描かれた「眼鬘(めかつら)」という仮面をつけ、人々の笑いを誘って歯磨き粉を売りました。お芝居にも登場するほど人気者。

(『近世職人絵尽』より)

昭和まで続いた大道芸人、香具師(やし)の名門・松井源水は、浅草を本拠地に曲独楽や居合い抜きなどの芸を見せ、歯磨き粉などを販売しました。

なお、気になる歯磨き粉の値段は1袋6~8文(約120~160円)で、1袋で1~2ヶ月は使えたそうです。

明治になると欧米から歯磨き粉が輸入されるようになり、1888年(明治21)には日本初の練り歯磨き粉「福原衛生歯磨石鹸」が福原資生堂(今の資生堂)から発売されました。

記念すべき日本初となる練り歯磨き粉「福原衛生歯磨石鹸」。陶製の容器に入っています。当時の一般的な歯磨き粉の10倍ととっても高価なものでした。