江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

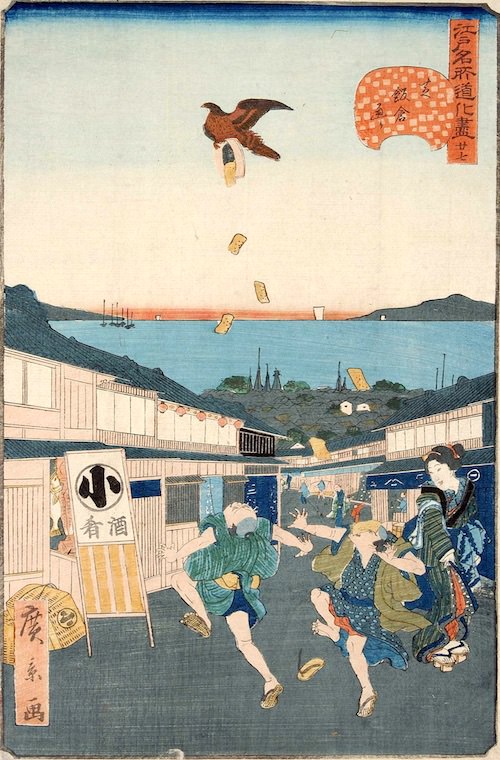

トンビに油揚げをさらわれた2人組。画像左に「酒」「肴」と書かれた障子が見えますが、これも看板の一種。○に「小」はこの店の店名でしょう(『江戸名所道戯尽』「芝飯倉通」歌川広景 画)

江戸時代に発展した看板の世界

「この店ではこんな商品を売っていますよ」とお客さんに知らせたり、「おや? あそこはなんの店だろう」と道行く人にアピールするための広告手段として活躍したのが「看板」です。

経済活動が全国的に活発になり大消費地・江戸をはじめ消費者の購買意欲がアップするようになると、店側もあの手この手で自分の商売をアピールするようになります。そのなかで看板は「商売の顔」として大きく発展していったのです。

さて、江戸時代の看板をご紹介する前にまずは簡単に看板の歴史をプレイバック!

スポンサーリンク

看板の原型っぽいものは平安時代からあるそうな(奈良時代からとも)。

平安時代といえばこんなイメージ(『源氏物語絵巻』より)

平安時代初期の『令義解(りょうのぎげ)』という法律解説書にこんな一文があります。

「肆廛(みせ)に榜標(ぼうひょう)を立て行名(こうめい)を題せよ」

ざっくり説明すると、「毎月都で開かれる市に出店する店は、各店とも商品がわかるように看板を出せ」ということ。平安時代には看板を出すことが法律化されていたんですね。ちょっとビックリ。

ちなみに当時はまだ「看板」という名称はなく「標」というのがそれです。

しかし、文献にはあるものの絵画資料とか実物とかはなく、当時の看板がどんなものだったのかはわかっていません。たぶん、商品を看板代わりに飾ったり、布に商品の絵を描いてハタみたいに立てたんじゃないかと推測されています。

「看板」の語源は「看(み)せる板」なんだそう。安土桃山時代の末期から江戸時代にかけて「看板」という言葉が使われるようになっていったとか。また、「看板」と同じ意味で「招聘(しょうへい)」という言葉も使われました。

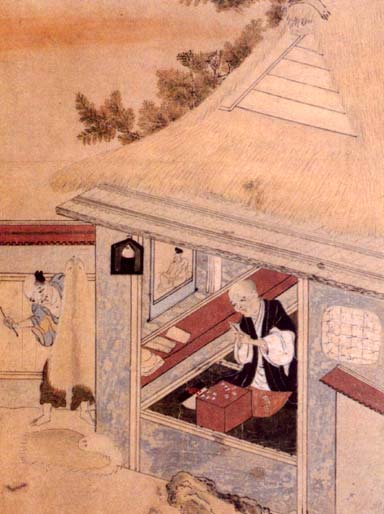

こちらは『職人尽絵』という安土桃山時代の京の職人を描いた風俗画。描かれているのは「筆師」つまり筆の職人です。ちょっとわかりにくいですが、画像中央あたりに筆のイラストが描かれた板があります。これが看板。

安土桃山時代ともなると現代人がイメージするような看板に近いものが登場していたようです。

なお、文字が読めない人が多かったため、当時の看板はイラストや図のみのものが多かったそう。またサイズも小さいのが特徴です。

さて江戸時代中期の元禄時代(1688〜1704年)頃。

五代将軍・徳川綱吉が「生類憐みの令」を出したり、赤穂浪士が討ち入りしたり、大坂や京を中心に「元禄文化」が花開いた時代です。

元禄文化を代表する絵師・菱川師宣による『江戸風俗絵巻』(部分)。元禄時代の華やかさが漂います

平和が続く世の中で商業活動が盛んになり、人々も積極的に消費をする時代に看板は大きく発展していったのです。

サイズはだんだん大きくなり、素材やデザインも多様化。

通行人が思わず二度見してしまうような奇抜な看板もたくさん誕生しました。

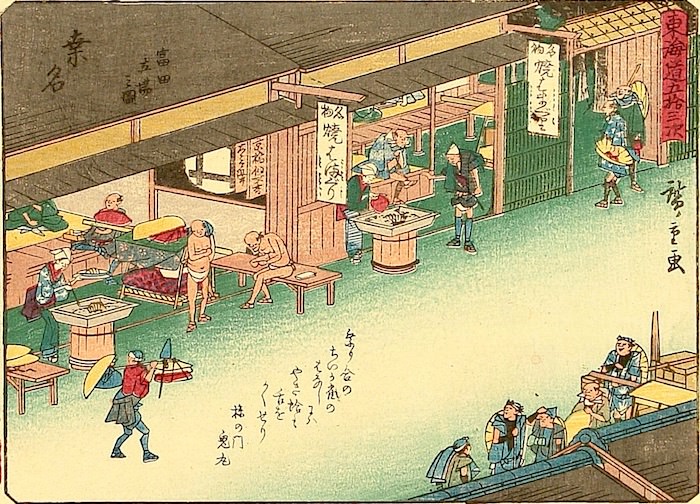

東海道の桑名宿。旅人たちは名物の焼きハマグリに舌鼓。お店の看板にも大きく「名物 焼きはまぐり」と書いてあります。これはわかりやすい(『東海道五十三次』「桑名」歌川広重 画)