江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

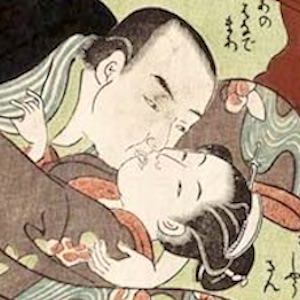

(『時世江戸鹿子』「茅場町旅宿」歌川国貞 画)

まずは意外と知らないふとんの歴史についてみてみましょう。

古代の日本人はベッド派!?

日本人の伝統的な寝方といえば「畳にふとん」というイメージがありませんか?

じつは、弥生時代の遺跡調査によりますと、古代の日本人は丸太などのベッドに似た寝具で寝ていたと推測されているそうです。

スポンサーリンク

これは意外。国内で現存する最古のベッドがこちら。

画像引用元:ねむりくらし研究所

およそ1,600年前のベッドです。

ベンチかな?

使っていたのは奈良時代の天皇、聖武天皇だそうで、現在は奈良の東大寺正倉院の宝物として保管されています。

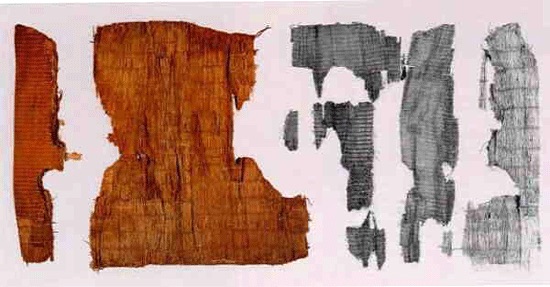

このベッドの上にはこんな敷物を敷いて寝ていたんじゃないか、といわれています。

画像引用元:能登畳店

現存する最古の畳といわれてます。敷きふとんとして畳を敷いていたんですね。

古代の日本では、現代の敷ふとんに当たるものを「むしろ」と呼んでいました。

こんなやつです。

「むしろ」は藁(わら)や萱(かや)、稲、蒲(がま)などを編んだ敷物のことで、形状は今でもあまり変わらないというすごいものです。

一方、掛けふとんに当たるものは「ふすま」と呼ばれていたそう。「ふすま」というと和室の仕切りみたいなイメージですが、ぜんぜん別物です。

漢字では「衾」と書きます。これは「臥す裳(ふすも)」つまり「寝る時の着物」が語源なのではともいわれています(諸説ありますが)。

日本では建築上の関係からかベッド文化は発展せず、床や地面に「むしろ」を敷いて寝る文化になったようです。これが今に続く「畳にふとん」文化へと発展していくわけです。

次ページ:敷きふとんに畳、掛けふとんは着物が長らくスタンダード!