江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

天蓋付きの豪華な寝室で寝ていた平安貴族

平安時代になりますと、貴族たちは寝殿造りとよばれる御殿に住むようになり、母屋に「御張台(みちょうだい)」(「張台(ちょうだい)」「御張(みちょう)」とも)と呼ばれる天蓋付きベッドのようなものを寝室としていました。

京都風俗博物館にある御張台の実物復元。画像引用元:風俗博物館

スポンサーリンク

敷きふとんには畳を使用したそうですが、畳といっても現代のものとはちょっと違い、「むしろ」を何枚も重ねたものを畳と呼びました。「八重畳(やえだたみ)」なんて素敵な呼び名もあります。

御張台のなかに2帖の畳を敷き、その上に「上蓆(うわむしろ)」という綿入りの敷物を敷いて寝たそう。さらに、絹などで作った「褥(しとね/茵とも)」という敷き布を敷くこともあったとか。

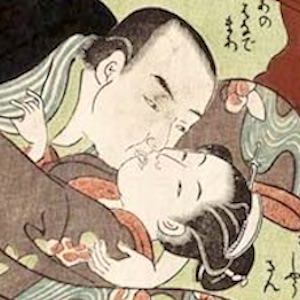

掛けふとんには昼間着ていた着物を脱いで使ったそう。ちなみに、男性と女性が一緒に寝る場合にはお互いの着物の袖を枕にしたのだとか。ロマンティックです。

畳の上で眠っていたのは貴族などの特権階級の話。庶民や農民などは土間に「むしろ」を敷いてそのまま寝るか、「むしろ」を体に巻きつけて寝る、もしくは藁などにもぐって寝たといわれています。

藁のベッドなんて、ちょっとハイジみたいで気持ちよさそうです。まあ、実際はチクチクするのかな……。

敷きふとんに畳、掛けふとんは着物が長らくスタンダード

さて、鎌倉〜室町時代はといいますと、敷きふとん=畳、掛けふとん=着物というのが富裕層では長くスタンダードになりました。

(『福富草子』より)

これは室町時代の絵草子に描かれたお金持ち夫婦の寝ているところ。板張りの床に畳を置いて着物を掛けて寝転がっています。

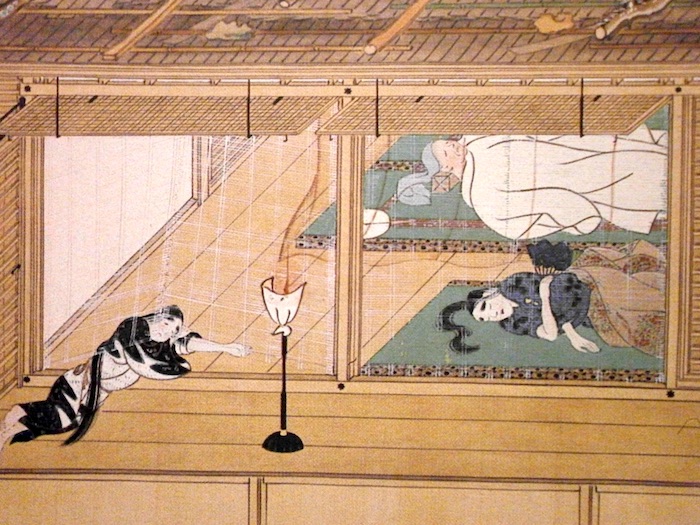

(『春日権現験記絵』巻七部分)

こちらは鎌倉時代の絵巻物に描かれた上流階級の屋敷の寝室。やっぱり板張りの床に畳を敷き、着物を掛けふとんにして寝ています。画像奥の人物はこの屋敷の主人なのでしょう、畳の上に「上蓆(うわむしろ)」という綿入りの敷物が見えます。

畳は平安時代から発達し、藁床(わらとこ)を利用した現代のような畳が上流階級には普及したそうです。

次ページ:木綿(コットン)の登場で「ふとん」業界に大変革が!