江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

現代のような四角い掛けふとんが普及したのはいつから?

現代のような四角い掛けふとんが使われるようになったのはいつからか?江戸時代後期の風俗百科事典『守貞謾稿(もりさだまんこう)』によりますと……

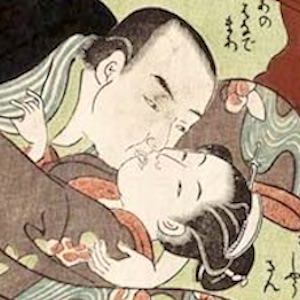

- 江戸→夜着

- 上方(京や大坂など)→幅およそ175cmの「大布団(おおぶとん)」

を使っていたそう。

つまり、関西地方では江戸時代後期になると四角い掛けふとんを使うようになっていたようです。

スポンサーリンク

江戸で「大布団」を使う人はまれだったそうですが、貧しい庶民や武家の使用人なんかは四角い掛けふとんを使っていました。ただし、ふとんはふとんでも木綿製ではありません。では、なにでできたふとんかといいますと…

なんと和紙。

そして、この和紙製の掛けふとんの中には木綿わたの代わりにこんなものが入っていました。

藁(わら)です。長い間、藁は庶民の寝具として活躍していたようです。

四角い和紙に藁クズを入れ周りを縫ったこの掛けふとんは「紙衾(かみふすま)」と呼ばれ、江戸は芝にある天徳寺というお寺の門前で売られていたので別名「天徳寺」ともいいました。

和紙のふとんは「軽い、あたたかい、丈夫、安い」と4拍子そろった優れもので、持ち運びの便利さから旅人にも重宝され、かの俳聖・松尾芭蕉も紙衾愛用者だったといいます。

一説によると紙衾の歴史は長く、平安時代から江戸時代まで使われたんだとか!すごいぞ、カミフスマ。

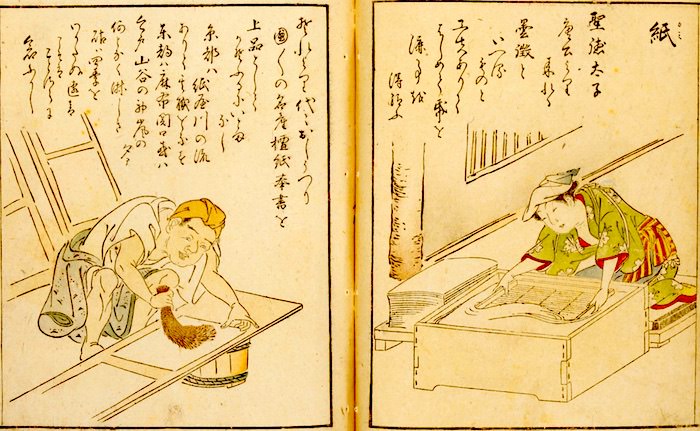

江戸時代の和紙職人。現在、和紙でできた洋服なども開発されていますが、江戸時代から和紙はさまざまなものに利用されてたんですね(『彩画職人部類』より)

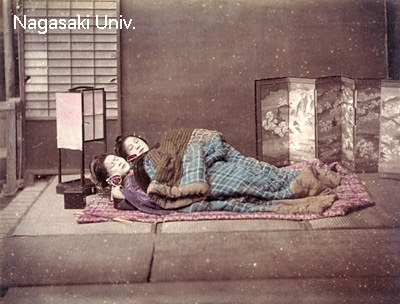

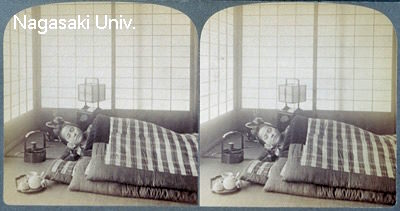

さて、幕末から明治時代前半にかけて撮影された古写真を見ても掛けふとんとして夜着を使用していたことがわかります。

夜着はあったかそうですが、敷き布団はペラッペラですね……。画像引用元:長崎大学附属図書館

しかし、同じ頃からしだいに四角い掛けふとんも広まりを見せ、明治時代半ばには上方以外でも四角い掛けふとんで寝るようになったようです。

夜着の方があったかそうなのに四角い掛けふとんが主流になったのはなんでなんでしょうかねぇ。縫製が簡単だからでしょうか……うーん、謎です。

明治時代20~30年代に彦根で撮影された古写真。現代のような四角い掛け布団で寝ています。画像引用元:長崎大学附属図書館

とはいえ、掛けふとんを使えたのはまだまだ都市部に限られ、農村部などにまで広まるのはもっとあとのことだったそうです。

次ページ:泥棒も狙う!?ふかふか敷き布団の価格は、今なら〇〇と同じくらい