江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

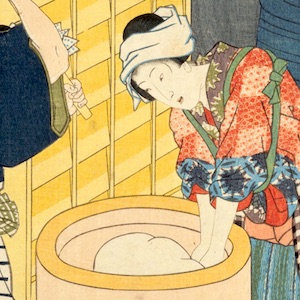

突然の大雨にびしょぬれになってしまった美女が着物の裾をしぼっています(『集女八景 粛湘夜雨』歌川国貞 画)

雨の日には「笠」から「傘」へ

まず、古くから雨や雪、さらには暑い日ざしをよけるグッズとして大活躍だったのが「笠」です。

頭にのせてヒモで固定するアレです。時代劇などでもおなじみですよね。これが江戸時代も中期頃になると、「笠」に代わって手に持つ「傘」が庶民の間にも普及していきます。

その理由については、女性の髪形が複雑になり、頭に直接のせる笠ではヘアスタイルが崩れるのを嫌って、といわれています。諸説ありますが。

雨降る夜道を提灯を持った女性が傘をさして歩いています(『江戸八景』「衣紋坂乃夜の雨」喜多川歌麿 画)

日本における傘の歴史はじつはとっても古く、古墳時代に中国から伝来したといわれます。

もともとは貴人にさしかける天蓋(てんがい)として使われていましたが、時代とともに改良が重ねられ、室町時代になると和紙に油を塗った防水加工がされ現代のように雨の日にも使われるようになりました。

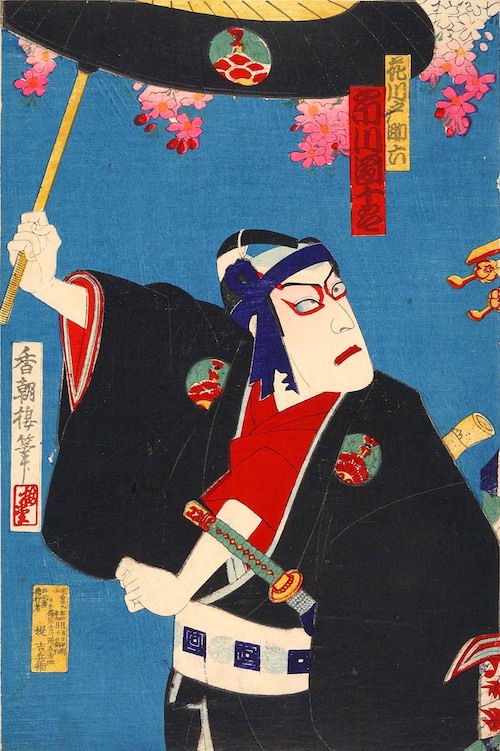

江戸時代になると傘の開閉が簡単にできる仕組みが完成!実用品として広く普及しただけでなく、お祭り用の傘や歌舞伎の小道具などとしても大活躍しました。

歌舞伎が生んだ江戸を代表するイケメン、助六。助六といえば傘は欠かせない小道具(『花川戸助六 市川団十郎』歌川国貞 画)

スポンサーリンク

江戸時代、傘ははじめ上方を中心に製造されていましたが、8代将軍・徳川吉宗の頃(18世紀初期)になると江戸でも傘がつくられるようになったとか。

傘とひとくちにいっても素材や模様によりバリエーションはさまざま。たとえば……

蛇の目傘(じゃのめがさ)

画像中央と左の女性が持っているのが蛇の目傘(渓斎英泉 画)

細身の傘で、広げると縁が太い輪の模様になっているのが特徴。はじめ僧侶や医者が使っていたが、やがて女性やオシャレでセレブな通人(つうじん)に人気に。値段は8匁(約2万円)なり。かなり高級品です。

番傘(ばんがさ)

大の男たちが1本の傘にギュウギュウ詰め。こちらの絵に描かれているのが番傘です(『東都 御厩川岸之図』歌川国芳 画)

厚手の紙でできた丈夫な傘。最も安価なため、普段使い用の傘として庶民に親しまれました。それでも傘1本2~3匁(約5000~7000円)。高いぞ。

端折傘(つまおりがさ)

豊臣秀吉の花見のようすを描いた浮世絵。画像右の女性は北の政所(ねね)で、お付きの女性が端折傘をさしています(『太閤五妻洛東遊覧之図』部分/喜多川歌麿 画)

公家や僧侶が儀礼用に使用した柄の長い傘。骨の端が内側に折れたようになっているのが特徴。一説に骨の先が人に当たりにくくなるように工夫したとも。すばらしい気遣い!

などなど。今時の傘もバリエーション豊富ですが、江戸時代もなかなかのものだったようです。

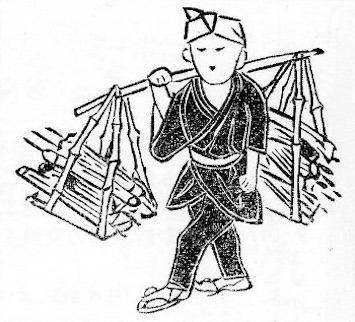

ちなみにお手頃価格の番傘でも5,000~7,000円とけっして安くはないので、人々は古くなって破れてしまった傘でも捨てず、「古傘買い」というリサイクル屋に売りました。買い取り価格は1本100~300円くらい。

古い傘を買い取る「古傘買い」。

もちろん買い取った傘を再生して売り出すために、骨に新しい紙を張る必要があります。

傘の製造は分業制が成り立っていたので、古傘買い以外が新しい紙を張るわけですが、これを請け負ってたのが、時代劇でおなじみの「浪人の傘張り内職」です。

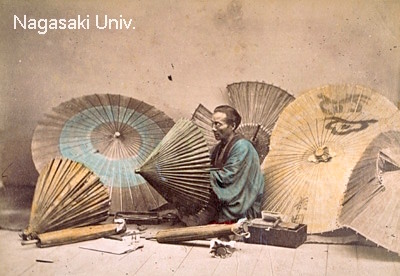

破損した番傘の修繕をする傘職人を撮影した古写真。こういう人、時代劇で見たことある。ちなみにこの方は浪人ではありません。あしからず。画像引用元:長崎大学附属図書館

あらためてまとめると、こういうこと。

傘が破れて使い物にならなくなる

↓

古傘買いが買い取る

↓

浪人が内職で傘張り

↓

再生された傘が売りに出される

↓

傘を買った人が破れるまで使う

↓

破れたら…(以下ループ)

エコと経済活動が両立した無駄のない循環。さすが徹底したエコ社会・江戸です。

ついでに、江戸時代の雨の日に関する余談を。

江戸時代の時間は現代の「定時法」と異なり、日の出から日没までを「昼」、日没から日の出までを「夜」としそれぞれを6等分して時間を決める「不定時法」。

つまり太陽が重要な役割を担っていたのですが、では、雨の日には時間がわからなくなってしまったのでしょうか?

もちろんそんなことはなく。町には人々に時間を知らせる「時の鐘」があちこちに設置されており、1刻(約2時間)毎に鐘を鳴らし時報の役目をしていました。お城の太鼓や寺の鐘も時報の役目をしたとか。

つまり太陽が重要な役割を担っていたのですが、では、雨の日には時間がわからなくなってしまったのでしょうか?

もちろんそんなことはなく。町には人々に時間を知らせる「時の鐘」があちこちに設置されており、1刻(約2時間)毎に鐘を鳴らし時報の役目をしていました。お城の太鼓や寺の鐘も時報の役目をしたとか。

余談おしまい。