江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

洗濯をする女性、子どもをおんぶする女性、水を運ぶ力持ちの女性など、長屋で暮らす人々が生き生きと描かれています。(『絵本時世粧(えほんいまようすがた)』より/歌川豊国 画)

江戸の町人が片寄せあって暮らす「裏長屋」ってなんだ?

一般にイメージする「長屋」というのは、正確には「裏長屋」「裏店(うらだな)」と呼ばれるものです。一方、「表長屋」「表店(おもてだな)」もありまして、表通りに面していることからこう呼ばれます。

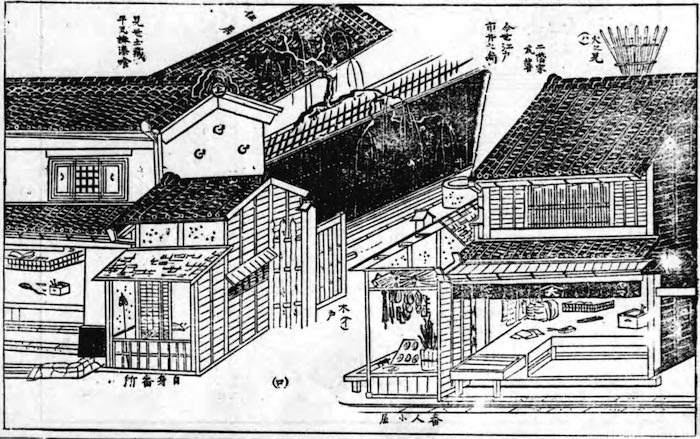

表通りから奥へ続く道の入口には木戸があり、両脇には町内警備の役目を果たした「自身番所」と「番人小屋」が。さらにその隣は店舗になっており、これが表店。(『類聚近世風俗志』より)

ここでちょっと江戸特有の町構造について。江戸の町には「武家地」「寺社地」「町人地」の3エリアがあり、身分によって居住エリアが決まっていました。“武士の町”らしく武家地が全体の約70%。「寺社地」が15%、「町人地」が15%という割合です。

この「町人地」で商人や庶民が住んでいたのが集合住宅である「裏長屋」。一説には町人人口およそ50万人のうち約70%が借家暮らしで、そのほとんどが裏長屋暮らし。大都市・江戸では「持ち家派」はほとんどおらず、「賃貸派」が主流だったんですね。

幕府から町人に与えられた所有地を「町屋敷」といいますが、奥に長いいわゆる“うなぎの寝床”のような長方形が標準的で、この町屋敷が20~30ほど集まって「1町」を構成しました。俗に江戸の町を「八百八町」なんていいますが、あの「町」がこれにあたります。

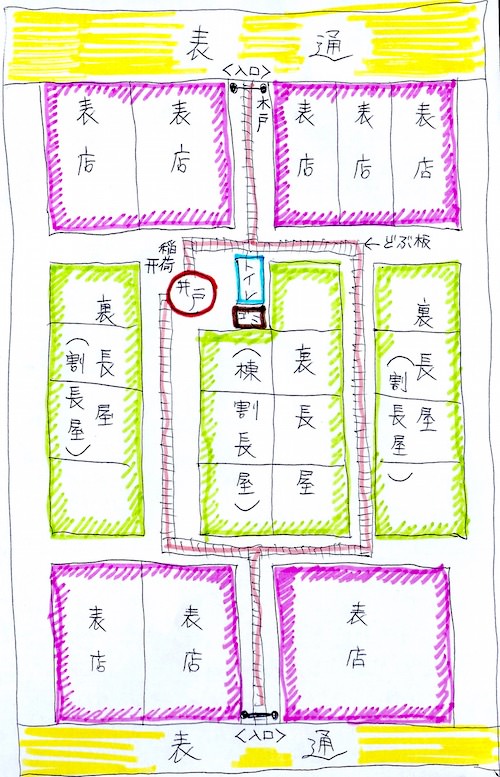

ちょっと雑イラストで説明します。

これは町屋敷の一例。ピンクが表通りに面した「表店」で、グリーンが「裏長屋」です。オレンジは路地で、雨の日などはぬかるみになるため“ドブ板”が敷かれていました。猫のひたいほどのわずかな空き地に共同の井戸、トイレ(惣後架/そうこうか)、ゴミ捨て場(芥溜/ごみため)があったほか、土地の守り神であるお稲荷さんがありました。

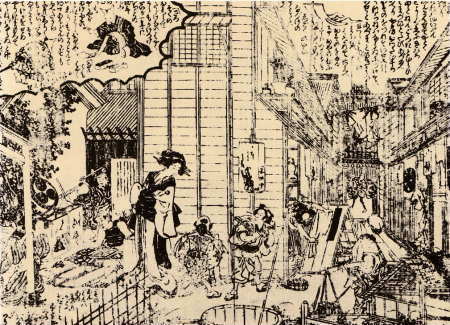

狭い路地を挟んで裏長屋が建っており、大人から子どもまでたくさんの人の姿が見えます。(『絵半切りかくしの文月』より/山東京伝 著)

また、長屋から表通りに通じる出入口には木戸が設けられており、日の出(明け六つ)と日没(暮れ六つ)に開閉し、不審者が入ってこないようにしていました。

長屋に通じる木戸は門のような形。長屋の治安を守る自衛手段にもなっていました(『浮世床』より/式亭三馬 著)

裏長屋に住んでいた人は多種多様。独身男性もいれば、大工や左官といった職人の家族もいる、魚や野菜の振り売り行商人(棒手振/ぼてふり)もいるし、三味線や手習いの師匠もいました。

また、浪人者が住んでいることもありました。ちなみに、大名屋敷にも長屋がありましたが、ここには参勤交代で江戸へやってきた家臣や江戸在住の家臣らがすんでいました。

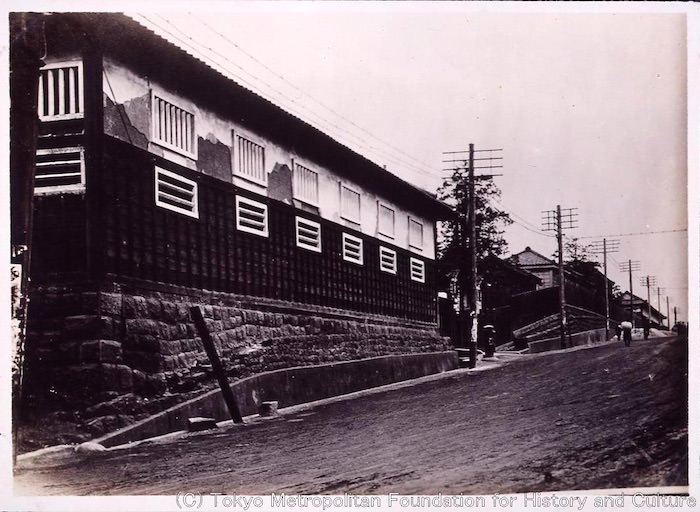

尾張藩の下屋敷裏長屋の古写真