江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

続いて、夏の遊びを紹介!

男の子のお祭り、端午の節句の遊びとは?

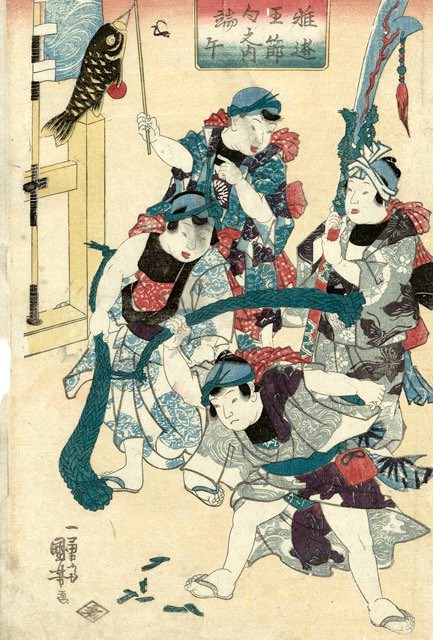

『雅遊五節句之内端午』歌川国芳 画

菖蒲打ち(しょうぶうち)

- 遊ぶ子どもの性別:男の子

- 今でも見る度:☆☆☆☆☆

5月5日は端午の節句、男の子のお祭りです。鯉のぼりを飾る風習は江戸時代に始まり、男の子の立身出世を願いました。また、邪気払いとして菖蒲を飾る風習も古くからありましたが、江戸時代になると「菖蒲(しょうぶ)」が「尚武」「勝負」に通じることから菖蒲を巻いた太刀「菖蒲刀」を飾るように。さらにこれが進化し武者人形を飾る風習も生まれました。

端午の節句に男の子たちが興じたのが「菖蒲打ち」という遊びです。これは、菖蒲の葉を編んだものをエイヤと地面に打ちつけて音の大きさを競うもの。上の画像にも真剣な表情で菖蒲打ちをする男の子たちが描かれています。

ほかに端午の節句では、“ヤンチャ”な遊びとして「菖蒲切」というチャンバラごっこなどがありましたが、紹介したいのは「印地(いんじ)」という遊び。

「印地」とは二手に分かれての石投げ合戦なのですが、負傷者が後を絶たないほどのデンジャラスゲームだったので、江戸時代前期以降、禁止になったとか。

なにやってんの、江戸時代…。

スポンサーリンク

次。

夏だ!暑いぞ!水遊びだ!!

『すな鳥子供遊』英山 画

(『東都花暦十景』より「木場ノ魚釣」渓斎英泉 画)

水遊び、魚釣り

- 遊ぶ子どもの性別:男の子、女の子

- 今でも見る度:★★★☆☆

大都市・江戸でも今とは格段に自然が身近にありました。夏にお金をかけず手軽にあそぶとなれば人気なのが、水遊び。

子どもたちは近くの川へ行き、泳いだり水をかけあったり、魚を獲ったりと思い思いに水と戯れました。冷房もなかった江戸時代、水遊びは楽しいうえに涼もとれる一石二鳥の遊びでした。

次。

これでもくらえ!!

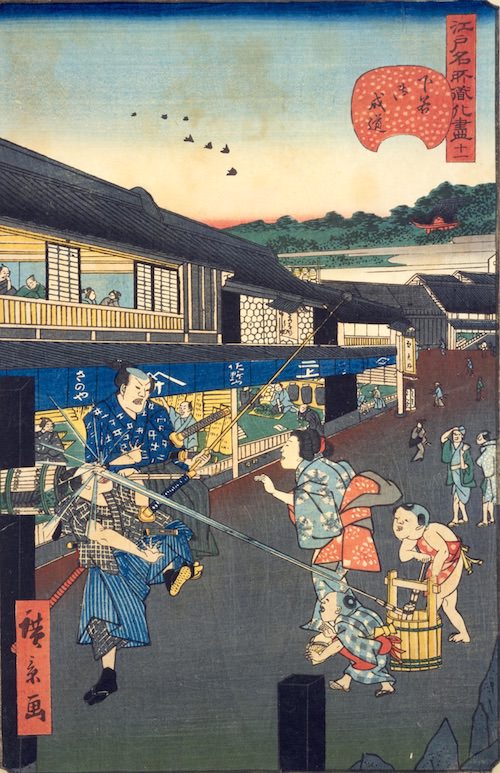

『江戸名所道化尽』「下谷御成道」歌川広景 画

水鉄砲

- 遊ぶ子どもの性別:男の子、女の子

- 今でも見る度:★★★★☆

こちらの絵は幕末に描かれたものですが、あろうことか武士に向かって子どもが水鉄砲を発射! 武士の権力が低下した幕末ならではの風景です。

江戸時代の水鉄砲は竹製で、ポンプの原理を応用したおもちゃでした。手作りすることもあれば、売っているものを買うこともありました。

次。

今の東京では考えられない夏の遊び

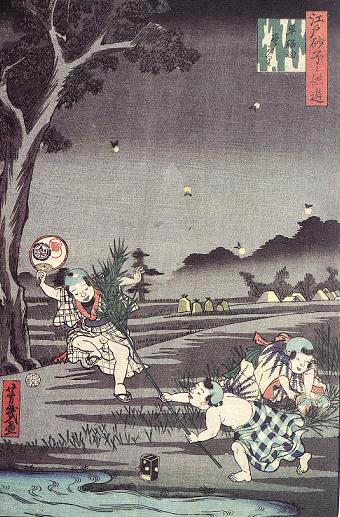

ほうきのようにした笹の葉で子どもが蛍を捕まえようとしています(『江戸砂子子供遊』「早稲田蛍がり」歌川芳幾 画)

蛍狩り

- 遊ぶ子どもの性別:男の子、女の子

- 今でも見る度:★☆☆☆☆

現在、都市部で蛍を見かけることはほぼありませんが、江戸時代には都市部にも蛍がたくさんいました。蛍は動きがゆったりしているので子どもでも簡単に捕まえることができ、夏の夕暮れともなると大勢の子どもたちが団扇や笹の葉などを手に蛍狩りを楽しみました。

似たような遊びに「コウモリこいこい」というものもあり、竹竿の先に手ぬぐいを結びつけ、コウモリと戯れました。これも今では見なくなった遊びですね。

次。

夏といえばこれ

『子供遊花火の戯』

花火

- 遊ぶ子どもの性別:主に男の子

- 今でも見る度:★★★★☆

夏ならではの遊びとして今も大人気の花火。諸説ありますが、日本で最初に花火を見物したのは神君・徳川家康だとも。平和な江戸時代に花火は進化し、今に続く両国の花火大会も開かれるようになり、大勢の人々が花火見物を楽しみました。

線香花火や癇癪玉などの“おもちゃ花火”が誕生したのも江戸時代で、子どもたちは花火が生む音と火花の競演に大興奮しました。

続いて、冬の遊びはなにがあったのでしょうか?

たっぷり雪が積もったら外で遊ぼう!

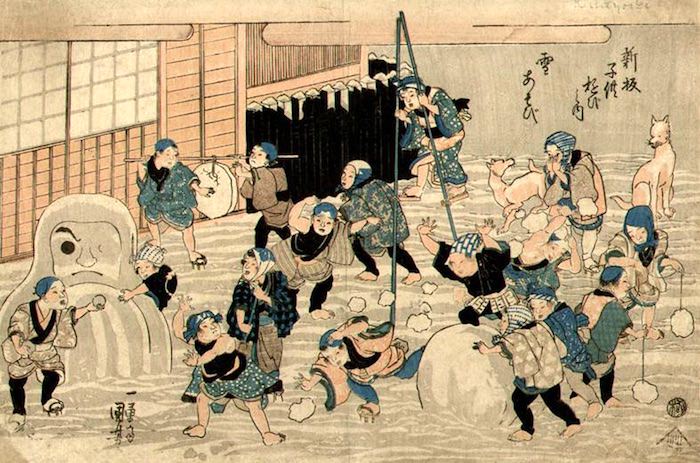

『新板子供遊び之内雪遊び』歌川国芳 画

雪合戦、雪だるま

- 遊ぶ子どもの性別:男の子、女の子

- 今でも見る度:★★★★☆

子どもは風の子、寒さなんてヘッチャラです。雪の積もる寒い冬の日にも子どもたちは元気に外で遊びました。江戸時代は“ミニ氷河期”にあり、現代の冬よりうんと寒く、隅田川が氷結したこともあったとか。江戸でもたくさんの雪が積もり、子どもたちは雪をおもちゃにいろいろな遊びをしました。

上の絵は雪の日の遊びを描いたものですが、じつにバラエティ豊かな遊びがそこにはあります。まず画像左、大きなダルマがありますが、これは「雪ダルマ」。現代では雪ダルマというと、丸めた雪を2つ重ねたものをイメージしますが、江戸時代の雪ダルマはその名の通りダルマ型だったんですね。

ちなみに、雪を大きく丸める遊びは「雪まろげ」と呼ばれ、画像右にそのようすが見えます。

画像中央には雪合戦をする子どももいます。また、画像左奥の子どもたちは、丸く凍った氷にヒモを通し棒に吊るして担いでます。小枝をバチにし太鼓のように叩いたりして遊びました。

ほかに、ものすごい高さの竹馬をする子どももいます。

え、いや、高い、高すぎる…。

ちなみに竹馬が現代に通じるこのスタイルになったのは室町時代からだとか。

それにしても、雪景色のなか、子どもたちのなかには裸足で遊ぶ子も!元気いっぱいです。