江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

月を見ながら女性が恋人を待っています(『月の夜忍逢ふ夜』歌川国貞 画)

「十五夜」ってそもそもなんだ?

さて、月見といえば「十五夜」。ですが、その意味や由来は意外と知られていません。

新月を1日目として満月になる15日目を「十五夜」と呼び、空が澄み、月がもっとも美しく見えるといわれる旧暦の8月15日に月見をしました。

スポンサーリンク

「中秋(ちゅうしゅう)の名月」なんてステキな呼び方もありますが、これは旧暦の7月、8月、9月が“秋”にあたり、「十五夜」のイベントがある旧暦8月は秋の真ん中、つまり「中秋」であったことに由来します。

ちなみに、十五夜が必ず満月とは限らないそうで、1~2日ズレて満月になることもよくあるとか。でも、十五夜は月見という“お祭り”なので、細かいことは気にしないスタイルを採用。

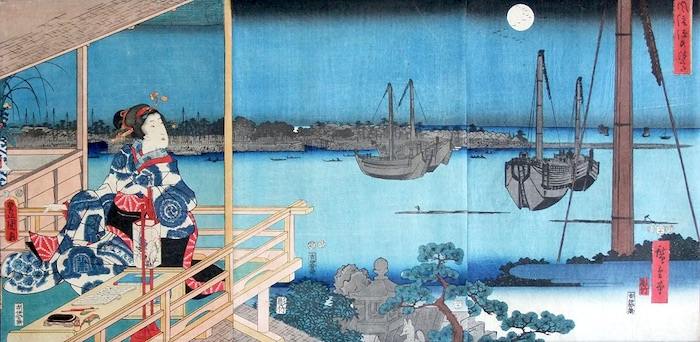

料亭で風流な月見を楽しむ美女ひとり(『風流源氏つくだ』歌川広重・三代歌川豊国 画)

旧暦の8月15日は現代の暦でいうところの9月中旬から10月中旬にあたり、現代人が十五夜をする場合、毎年日付が変わるので年毎にチェックが必要です。

2017年はいつかといいますと、10月4日が「十五夜」です。ひさしぶりの10月。

ちなみに、ここ最近・今後の十五夜はこんな感じ

2013年の十五夜 9月19日

2014年の十五夜 9月8日

2015年の十五夜 9月27日

2016年の十五夜 9月15日

2017年の十五夜 10月4日

2018年の十五夜 9月24日

2019年の十五夜 9月13日

2020年の十五夜 10月1日

月にウサギが住んでいるワケ

十五夜の晩、とあるご家庭で「ねぇねぇお母さん、月にはウサギさんが住んでるの?」「そうよ。ほらごらん、あそこでウサギがお餅を搗いているよ」なんて、微笑ましい母娘の会話が交わされることも。

ちなみに、日本では月のウサギはお餅を搗いていますが、中国では月のウサギはお餅ではなく不老不死の薬を製造しているのだとか。さすが、中国。始皇帝から不老不死に強いこだわりがあります。

このように、「月にはウサギがいる」という伝承は日本だけでなく中国やタイなどアジア諸国で古くからいわれているのだそう。

満月を見つめる2匹のウサギもかわいらしい、浮世絵師・鈴木春信の『月のウサギ』

それにしても、なぜ月にウサギなのか?

冷静に考えればかなり斜め上の発想ですが、これは仏教の説話が元ネタだといわれています。どんなお話しかというと――

むかーしむかし、猿とキツネとウサギが山の中で行き倒れているヨボヨボのおじいちゃんを発見します。優しい3匹はおじいちゃんを助けようとそれぞれ食料を探しに行きます。猿は木の実を、キツネは魚を獲ってきておじいちゃんに食べさせます。でも、ウサギはどーしても収穫ゼロ……。なんとかしておじいちゃんの力になりたいウサギは、なんと自らが“食糧”となることを決意し、猿とキツネに火を起こしてもらうと火中に飛び込みました。それを見たおじいちゃんはウサギの清らかな魂に感激し、その慈悲深さを誰もが見ることができるようにウサギを月へ昇らせたのだとか。なお、おじいちゃんの正体は帝釈天という神様です。

月にウサギ、その伝承にはこんな優しいウサギの話があったんですね。

スポンサーリンク

江戸時代に一般的になった月見イベント

さて、月見のルーツは中国にあるといわれていますが、なんと始まったのは唐の時代(7~10世紀)にまで遡るそう。

それが平安時代に日本に伝わり、貴族たちの遊びとして定着しました。池に船を浮かべ、水面や盃に移る月を愛でながら詩歌を詠んだり、音楽を奏でたりしたとか。直接月を眺めるのではなく、あえて間接的に月を楽しむ。雅です。

京都にある下賀茂神社では、毎年、十五夜の夜に「名月管弦祭」が行われ、平安時代の月見を現代によみがえらせています。画像引用元:

そんな月見が秋のイベントとして一般庶民にまで広まったのは江戸時代のことで、江戸近郊の“月見の名所”には大勢の人々が集まり月見を楽しみました。

“月見の名所”として有名だったのは、隅田川、深川、高輪、品川、不忍の池など。川辺や海辺といった水の近くでの月見が人気だったんですね~。

月見の名所として人気があった高輪での月見のようす。浮世絵にもたくさん描かれています。月見に欠かせない月見団子とススキもちゃんとあります(『江戸名所高輪の月見』歌川国輝 画)

平安貴族たちが舟を浮かべて月見を楽しんだように、江戸っ子たちの間では隅田川に船を浮かべて月を眺めることが“たまのぜいたくな遊び”として流行したそう。

隅田川で優雅に月見。雲がかかった満月もまた風流。それにしても子どもの時からぜいたくしているな(『四季心女遊 秋』歌川国芳 画)

今では月見に屋形船なんて粋な遊び方はなかなかする人もいなさそうですが、一度マネしてみたいもんです。