江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

次は再評価が進む“犬公方”なあの方。

じつは有能な将軍だった!? 再評価が進むインテリ犬大好き将軍

五代将軍・徳川綱吉

(読み:とくがわつなよし)

綱吉のここがすごい!

- 「生類憐れみの令」の生みの親

- 戦国時代の空気を完全に払拭させた

- 「元禄文化」が開花した

- 忠臣蔵(赤穂浪士討入り)成功のアシストをした、という解釈あり(赤穂浪士が討入りしやすいよう吉良上野介を江戸の端っこに移転させた、とも)

スポンサーリンク

綱吉といえば“犬公方”というあだ名で有名。

綱吉のやったことといえば“天下の悪法”と悪名高い「生類憐れみの令」がよく知られていますが、近年、時代に先駆けた優れた福祉政策と再評価され、綱吉像も見直されつつあります。実際に綱吉と対面したドイツ人医師ケンペルも「非常に英邁な君主で、彼のもとで素晴らしい国になっている」というようなことを書き残しています。

綱吉は学問大好きのインテリ将軍だったのですが、それは父・家光が「次期将軍となる兄さん・家綱への礼を失することなく、兄をよく助けよ」という教えを幼い綱吉に叩き込んだ故とか。

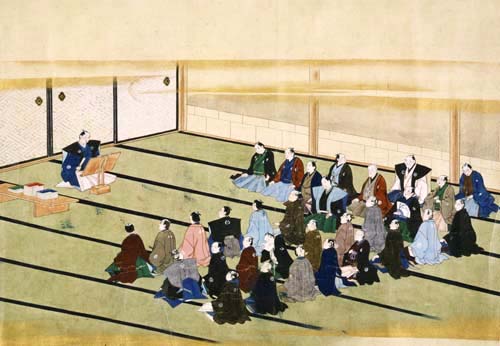

結果、綱吉は儒教に傾倒し、武士たちにも「これから大事なのは武力じゃない。学問!忠孝!礼儀ぞ!」と学問を奨励しました。「日本学校発祥の地」といわれる湯島聖堂を学問の中心地にしたのも綱吉です。

湯島聖堂での講義のようす。武士に求められるものも時代とともに変化しました(『聖堂講釈図』)

学問を愛し、血なまぐさいことを嫌った綱吉は、未だに戦国の遺風が残る世情を憂いていました。綱吉が将軍になった当時、江戸市中でも辻斬りとか犬を食用にするとか、今では考えられないようなことが横行していたのです。

そこで「無益な殺生は悪である」という意識を人々に徹底させるために出したのが「生類憐れみの令」でした。

生き物に対する行き過ぎた法令という面ばかりが取り上げられがちですが、当時多かった捨て子を禁止したり、行倒れの病人の保護を命じたり弱者に優しい法令でもあったんです。

犬に関する細々とした法令がたくさんあるのは、綱吉が戌年生まれだったから・・・ではなく、犬が人の生活にも身近な動物だったからと思われます。野良犬問題も深刻でしたし。まあ、綱吉が犬好きだったというのも理由のひとつにあるかもしれませんが。

江戸市中にもたくさんの野良犬がうろついており、人にかみつくこともしばしば(『十二ヶ月年中江戸風俗』より)

インテリ・綱吉の切実な願いから生まれたものの、違反する者が続出したことに綱吉の完璧主義な性格が作用して、次第に「生類憐れみの令」はエスカレートしていきます。

24年間も内容を変えつつ細かい法令を増やしていったのだから、綱吉の本気っぷりと同時に執拗なほどの潔癖ぶりが伺えます。しかも、法令の本来の精神を理解しない役人が「蚊を殺したから逮捕!」など極端な取り締まりを行ったものだから、人々から反発されるようになり“犬公方”なんて揶揄されるまでになってしまったのです。

それでも、綱吉自身は法令に込めた想いを信じ、遺言でこう伝えます。

「100年後もこのままで…」

ただこれ切ないのが、綱吉の死後、次の将軍・家宣(いえのぶ)によって100年どころかすぐに失効されてしまいました(一部は継続)。

切ない…。

また、綱吉の評価が低かった理由として、時代劇ドラマの影響も大なり。

『水戸黄門』、『忠臣蔵』、という日本人大好き二大時代劇の両方で、なんと綱吉は“悪役”ポジション!

“水戸の御老公”こと水戸光圀は、水戸藩主として将軍・綱吉の政治に諫言した、という逸話がたくさん。黄門様人気が高いばっかりに綱吉は貶められる。『忠臣蔵』でも赤穂浪士たちがヒーローなので、敵役の吉良はもちろんのこと、主君・浅野内匠頭に即時切腹を命じた綱吉も悪役に。

これは、もうとばっちりです。

みんな大好き、水戸の黄門様は史実とかなり異なるキャラクター

また、当時は自然災害が続発したことも綱吉の評判の悪さに繋がります。

富士山大爆発&浅間山爆発、大地震発生、飢饉発生と、数々の困難が起こるたびに綱吉もなんとか奮闘しますが、「天変地異が起きるのは将軍に徳がないからだ!」という風潮が起こり、政権への不信感につながるわけです。

富士山の宝永大噴火を描いたもの。現在も残る宝永火口はこの時にできたもので、以後、富士山は現代まで沈黙を守っています

こうなると、もう何やっても悪くいわれる負のスパイラル。

ほかにも、タブーとされてきた貨幣の改鋳を行ったり、側近の妻&娘に手を出したとか、部下の妻にすぐ手を出すとか噂されたり、いろんなことが相まって長らく悪評ばかり目立つようになってしまったわけです。

ほかに、忠孝の心を大事にした綱吉が生母・桂昌院を大切したら、“マザコン”呼ばわりされたり…。まあ、桂昌院が熱心に仏教を信仰しており、その影響を受けた綱吉が幕府財政を傾かせるほどガンガン寺社の建造を行ったのはやりすぎか…。

綱吉の前半の政治は「天和の治」と呼ばれ、“善政”として当時評価されてました。

「民は国の本である」として疲弊する農政の大改革を行ったり、金銀山の枯渇や「明暦の大火」後の大規模再開発による幕府の財政難を打開するため倹約令を発したり(ただし寺社は建てる!)、幕府の方針を「武」から「文」の平和路線に大転換したり。

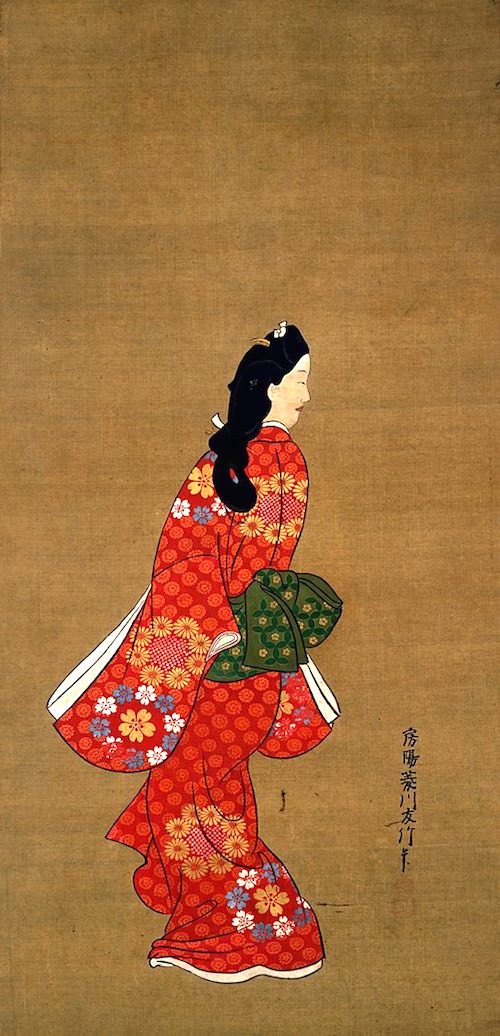

あと、井原西鶴やら近松門左衛門やら尾形光琳やら松尾芭蕉やら錚々たる顔ぶれが活躍をした「元禄文化」が花開いたのも綱吉の時代です。

京や大坂など上方の裕福な町人を中心に絢爛豪華で華やかな芸術が開花し、多数の名作、名品、名人が誕生しました。

菱川師宣作の名画『見返り美人図』など有名作品がたくさん

歴史上の人物の評価は時代や研究によってガラリと変わるものですが、綱吉が暗君から名君になる日も遠くないかもしれませんね。

おまけ。

現代も子どもの健やかな成長を願って行われる「七五三」の行事。その起源は、綱吉が長男・徳松の健康を祈って行った催しにある、といわれています。ただ、悲しいことに徳松は5歳という幼さで世を去ってしまいました。

江戸時代の「七五三」のようす(『七五三祝ひの図』三代歌川豊国 画)

徳川綱吉の詳細データ

次は、歴代将軍で一番背が高いうえにイケメンだったらしい六代目。

将軍就任期間わずか3年、側近の方が有名な勉強大好き将軍

六代将軍・徳川家宣

(読み:とくがわいえのぶ)

家宣のここがすごい!

- 有能な人材をどんどん採用

- 江戸の庶民からも人気

スポンサーリンク

五代将軍・綱吉のインパクトが強すぎる反動か、知名度が低い六代将軍。正直、ブレーンとして活躍した新井白石の方が教科書とかでもしっかり記載されており、有名なんじゃないでしょうか。

そんな不憫な六代将軍・家宣ですが、あまり知られていないのも致し方なし。なにせ、3年しか将軍やっていません。家宣が六代将軍に就任したのは、なんと48歳の時。これは62歳で将軍となった初代・家康に次ぐ高齢での就任です。

五代将軍・綱吉に世継ぎもがいなかった(いたけど早世)ので、綱吉の甥っ子である家宣に白刃の矢が立ち六代将軍となりました。ちなみに、四代将軍・家綱の死後に起きた将軍継子問題の時、綱吉とともに家宣も五代将軍候補でした。

東京都文京区にある根津神社には家宣の胞衣(えな)を埋めたといわれる「胞衣塚」があります

家宣は先代の綱吉と同じくとても勉強熱心なインテリで、ブレーンの新井白石が「こんなに勤勉な君主は古今東西を探してもいない」と驚嘆したそう。また、清廉潔白な性格で不正を嫌い、自分におもねる人間を嫌悪したとか。聡明かつ慈悲深い人物としても知られたそうで、総合すると“めちゃくちゃイイ人”だったようです。

政策においても、エスカレートしすぎて人々を苦しめた「生類憐れみの令」を綱吉の死後、速攻で廃止したり(一部は継続)、インフレしていた経済状況を改善させるため財政改革を行ったり、有能な人材をたくさん登用したりとがんばっていました。

六代将軍・家宣&ブレーンの新井白石&側用人の間部詮房の3人体制で挑んだ幕政改革は「正徳の治」として有名です。人々から善政を期待された家宣でしたが、残念ながら51歳で他界。その死に江戸の庶民までもが悲しみにくれたとか。

性格のよかった(たぶん)六代将軍・家宣は、遺骨調査の結果、長身&イケメンだったと予想されています。ただし、かなり猫背だったとか。身長160cmといえば、現代では長身といえませんが当時にあっては長身の部類で、確認できる歴代将軍のなかでは長身ナンバーワンだそう。

徳川家宣の詳細データ

- 生没:1662年6月11日(寛文2年4月25日)〜1712年11月12日(正徳2年10月14日)

- 将軍在位期間:宝永6年(1709年)5月1日〜正徳2年(1712年)10月14日

- 父:徳川綱重

- 母:長昌院

- 正室:近衛煕子(天英院)

- 側室:お喜世の方(月光院)、お須免の方、お古牟の方、斎宮

- 子ども:徳川家継(七代将軍)ほか

- 身長:160cm

- 死因:インフルエンザ

- 墓所:徳川将軍家の菩提寺・増上寺