江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

江戸時代の名人・達人13人(後編)

※江戸時代の名人・達人13人の前編もあわせてどうぞスポンサーリンク

現世に苦しむ庶民を救うため、その僧は、北は北海道から南は奈良県まで全国を行脚し、64年の生涯で12万体ともいわれる途方もない数の仏像を彫りました。

8人目

微笑をたたえた素朴な仏像に祈りをこめて

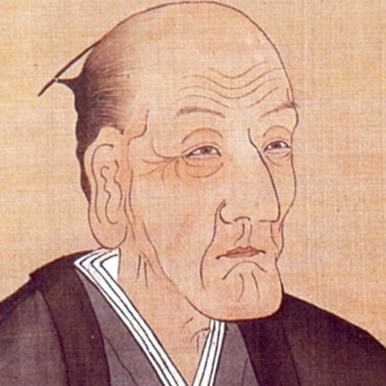

仏師・円空

(えんくう)

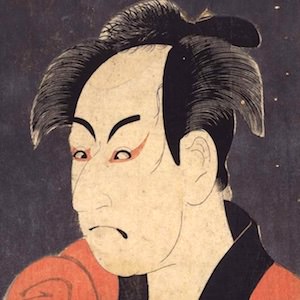

岐阜県の千光寺が所蔵する円空仏「両面宿儺坐像(りょうめんすくなざぞう)」

東海地方出身の方なら円空の名を耳にしたことがあるかもしれません。円空が生まれたのは江戸時代前期の1632年のことで、美濃国(現・岐阜県)の出でした(出身地は諸説あり)。

その生涯については不明な点も多いのですが、若くして出家し、富士山などの霊山で修行をしたといわれています。

民衆を現世のさまざまな苦しみから救うため、円空は数多くの仏像を彫りました。菩薩像、阿弥陀像、薬師像、不動明王像……。俗に「円空仏」を呼ばれる円空の仏像の特徴は、荒削りともいえる野生的で素朴な彫刻と、慈愛に満ちた微笑みにあります。

1体でも多くの仏像を人々の手に――と考えた円空は、訪れた地の山野にある木を素材にあまり手数をかけず、木を割った断面や節などもそのままに多くの仏像を彫り続けました。

円空は、やがて12万体の仏像を奉納することを発願すると、美濃国を拠点に全国を行脚しながら仏像を彫り続け、1690年には10万体の仏像をつくり終えたといいます。それから5年後、自坊の弥勒寺(岐阜県関市)にて即身仏(生きたまま食を断ちミイラになること)となったといいます。

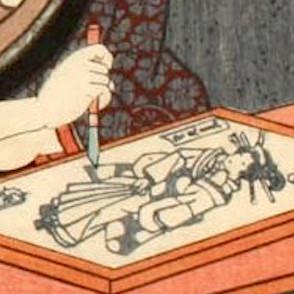

愛知県名古屋市の荒子観音に残る「千面菩薩(せんめんぼさつ)」の一部。1,200体にもなる仏像群で、小さいサイズの仏像はわずか2cm。