江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

その3 滝浴み(たきあみ)

こちらも水辺の夏の遊び。水しぶきをあげて落下する滝を眺めて楽しんだり、滝の近くでお弁当を食べたり、もちろん滝に打たれたり。涼を求め、江戸っ子たちは江戸近郊の滝の名所に足を伸ばしました。江戸っ子もマイナスイオンを浴びていたんですね~。

滝浴みのメッカとしてにぎわったのが、現在の東京都北区の王子界隈。俗に「王子七滝」と呼ばれるように滝が多く、特に「不動の滝」はダントツ人気を誇りました。

スポンサーリンク

現在、滝があった往時をしのぶものはなにもなくなってしまったのはちょっと残念…。

画面を縦断するように滔々と流れ落ちる王子不動の滝。滝の近くには茶店が開かれお客が涼んでいます。ちなみに実際の滝よりデフォルメされています(『名所江戸百景』「王子不動之滝」歌川広重 画)

その4 怪談会

夏の夜、怪談で涼むなんてどうでしょう。怪談語りの名人・稲川淳二さんも夏は超多忙。怖い話にゾッとすれば暑さも吹き飛びます。さて、江戸時代、「百物語」という怪談会が夏の肝試しとして大人気に。伝統的ルールは以下の通り。

- 用意するものは、灯心100本を放射状に並べた油皿、青い紙を貼った行灯、鏡

- 行うのは新月の夜。照明の乏しい江戸時代のことなので真っ暗!

- 7~8人ほどのグループで行い、内側を向いてサークル状に座る。ちなみに、刀など危険物は遠くに片付けておく

- 場所は参加者の誰かの家で、3間続きの部屋で行う。みんなが座っている部屋、鏡と行灯を置いた部屋、その間に一部屋、という感じ

これで準備は整いました。さて、始めましょう。

真っ暗な部屋に集まりサークル状に座った参加者は、順番にひとりずつ怪談を語ります。

1話語り終えた人は、次の部屋――ここも真っ暗なので手探りで歩きながら行灯と鏡の置いてある奥の部屋へ行きます。

そして、行灯のなかに置いてある火のついた灯心100本のなかから1本を抜いて消し、鏡で自分の顔を確かめてから、みんなのいる部屋へ戻ります。

これを順々に行い、100話を語り終え最後に残った灯心も消え真っ暗闇になったその時……ひゅ~ドロドロっと本当に“出る”――というのが「百物語」です。でも、実際には99話でやめたんだとか。万が一のための安全策といわれています。

ちなみに、「怪談」といっても幽霊話だけでなく不思議な話なども多かったそう。それにしても怪談会のシチュエーションが怖い。暗い部屋に置かれた鏡で見る自分の顔はさぞ恐ろしかったはず。

ほ、本当に出た~!!(『百物語』喜多川歌麿 画)

その5 行水(ぎょうずい)

イベントというような大げさなものではありませんが、これも夏には欠かせない納涼方法。今でもビニールプールを庭先などに出して子どもたちが水遊びしたりしますが、あれも行水の一種といえるでしょう。

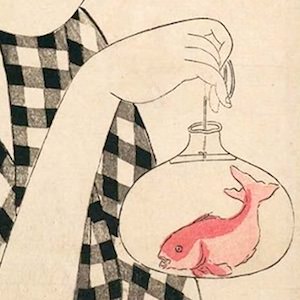

江戸っ子たちは、夏になると大きなタライにぬるま湯を入れ、大人も子どもも行水して汗を流しさっぱりしました。江戸時代は各家庭にお風呂がないので、暑い夏には行水が盛んに行われたのです。浮世絵にもたくさん描かれています。

小さな子どもが行水中。手に小さな手桶を持っているのがかわいらしい(喜多川歌麿 画)

エアコンの効いた部屋でのんびりもいいですが、今年の夏は江戸の昔に思いを馳せつつ、甘酒片手に団扇であおぎながら夕涼み――というのも粋かもしれません。