江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

その3 蚊帳(かや)

こちらも蚊関係の夏必須アイテム。夏の夜を快適に過ごすためには欠かせないものでした。蚊帳も歴史が古く、古代エジプトの美しき女王クレオパトラも使っていたとかなんとか。日本には奈良時代に中国から伝来したといわれ(もっと古い古墳時代とも)、江戸時代には庶民に広まりました。

スポンサーリンク

蚊帳売りは夏の到来を知らせる風物詩となり、蚊帳は夏の季語ともなるなど人々の生活に浸透しました。現代でも蚊帳愛好者は結構いるみたいで、通販なんかでも手軽に買うことができます。

古写真のなかにも蚊帳を撮影したものは多い。蚊が蚊帳の中に入らないようあまり開けずに入るのが大切。画像引用元:長崎大学附属図書館

蚊帳のなかに蚊が侵入した場合は、こよりを燃やしてその火で直接、蚊を退治。これを「蚊やき」といいました(『星の霜当世風俗』「蚊やき」歌川国貞 画)

その4 すだれ

これも現役選手です。すだれをかけるだけで涼しさが増すようですよね。実際、日よけにもなるし、風は通しても熱をこもらせないすだれは非常に優れた夏アイテムです。さて、このすだれ、奈良時代にはあったようで、平安時代の女流作家・清少納言も『枕草子』のなかですだれについて記しています。宮中などで使われていたものは、布で縁取りされた「御簾(みす)」と呼ばれるもので、部屋の間仕切りや日よけ、目隠しなどの目的で利用されました。

江戸時代前期には江戸にもすだれ職人がいたといわれ、しだいに庶民にも広まりました。ちなみに、「すだれ」と似たものに「よしず」というものがありますが、すだれが一般的に軒に吊るして使うのに対し、よしずはすだれよりひと回りサイズも大きく、主に立てかけて使います。

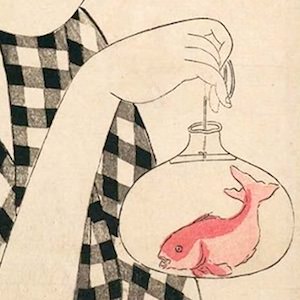

すだれを巻き上げ、縁側で夕涼み中(『庭中の涼み』喜多川歌麿 画)

次ページ:江戸時代からあった! 耳から涼を感じさせる夏の風物詩