江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

その3 冷水売り(ひやみずうり)

こちらも初夏になると登場する夏の風物詩。「ひゃっこい、ひゃっこい」の売り声で町を歩きました。湧き水などの清水に砂糖を加え、白玉を浮かべお客に出します。器にはより冷たさを感じられるように真鍮(しんちゅう)や錫(すず)といった金属の椀を使うことも。

値段は1杯4文(約100円)ですが、追加料金を払えば砂糖を増量してもらうこともできました。冷蔵庫も保冷容器もない時代ですから、「ひゃっこい」といってもどれほど冷たいかは疑問ですが、暑い夏に飲む甘い1杯はさぞかしおいしかったでしょう。

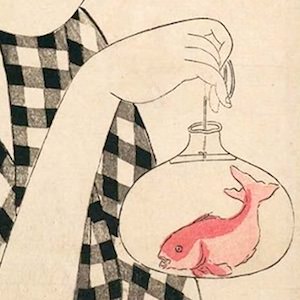

天秤棒に水の入った桶を下げ売り歩いた冷水売り。手にしたお椀はかなり大きい。これで100円なら安いかも(「水売り」歌川豊国 画)

スポンサーリンク

その4 甘酒

甘酒?実は、江戸時代の夏の飲み物として定番だったのが甘酒です。

今だとむしろ冬の飲み物というイメージがありますが、“飲む点滴”ともいわれるほど栄養豊富な甘酒を江戸っ子たちは夏バテ防止、疲労回復の栄養ドリンクとして飲んでいました。

俳句の世界でも甘酒は夏の季語になっています。初夏ともなれば甘酒売りが町を売り歩き、そのお値段は1杯4文(約100円)でした。

明治時代中期に撮影された甘酒売り。釜のなかに甘酒が入っており、右側の箱には茶碗などが収納されています

その5 冷○○

夏の食べ物には名前に「冷」がつくものがたくさんあります。たとえば、冷奴、冷麦、冷そうめん……などなど。これらは江戸っ子の夏の涼味でもあり、江戸時代中期には現代とほぼ同じような食べられ方をしていました。

そうめんは、白く細長い見た目が糸に似ていることから裁縫上達を祈願し七夕にはお供え物とされ、庶民も七夕にそうめんを食しました。

ちなみに、半分に割った竹にそうめんを流す「流しそうめん」の最も古い記録は、江戸時代の琉球(現・沖縄県)にあるんだとか(諸説あり)。

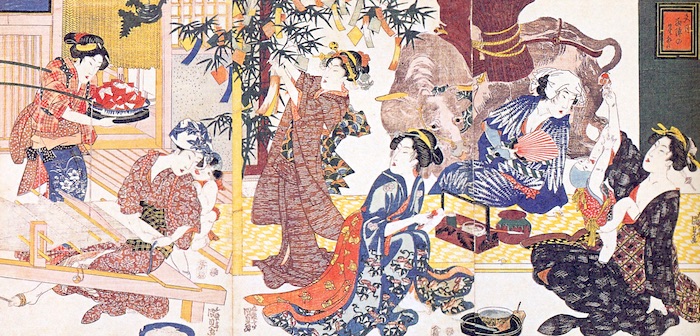

笹の葉に短冊を飾るなど楽しそうな七夕のようすを描いた浮世絵。スイカとそうめんは七夕の食べ物の定番(『文月西陣の星祭り』三代歌川豊国 画)

その6 氷

庶民の夏の食べ物ではないですが、旧暦の6月1日は「氷朔日(こおりついたち)」といって、加賀藩から将軍家に氷が献上されました。この氷は冬の間にできたものを氷室(ひむろ)で保存しておいたものです。江戸城内では御台所から子どもたちまで削った氷が配られたんだとか。

江戸っ子たちもこの日は氷にちなんで、氷餅(真冬に北風にさらしてつくった乾餅)などを食べたそうです。

女性が手に持っているのは、桃の入った器ですが、上には氷がてんこ盛り!これも氷室から運ばれてきたものだろう(『逢身八懐 湯しま暮雪』歌川国芳 画)

ほかにも、水で冷やしたスイカや瓜も夏の定番で、冷たく甘いフルーツはおいしい水分補給として重宝されました。

次ページ:近場で楽しむ! 暑さをふきとばす江戸時代の夏レジャー