江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

江戸の桜の名所、プロデューサーはあの“暴れん坊将軍”!?

四季折々の花たちそれぞれに名所があったように、桜にももちろん名所がありました。では、江戸&江戸近郊のお花見スポット5選をどうぞ!

お花見スポットその1

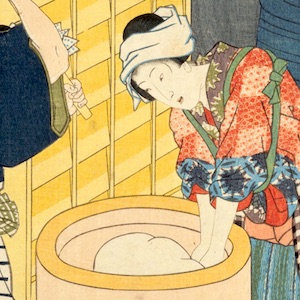

親子でしょうか。お弁当を持ってお花見にやってきたようです(『江戸名所発句合之内 上野』二代歌川豊国 画)

人気バツグン! 桜を見るならここに決まり!!

上野

上野

現代でもお花見の名所として大人気の上野は、江戸時代初期からお花見のメッカとして大人気。

三代将軍・徳川家光が、桜の絶景で有名だった奈良の吉野を上野に再現しようと桜を植えさせたことがきっかけで桜の名所になったんだとか。江戸の中心地に近いというアクセスのよさもポイント高し。

「生まれながらの将軍である」の名言で有名な家光さま。まさかお花見と深い関係があったとは

しかし、上野といえば徳川将軍家の菩提寺である上野寛永寺のある神聖な場所。そのため次のような厳しいルールがありました。

- 暮れ六ツ(午後6時半頃)には閉門。時間になれば花見客も締め出し

- 酒を飲むのはダメ!

- 三味線や太鼓など鳴り物もダメ!

酒を飲んで騒ぎたい向きにはこれはツライ。「花を見るより騒ぎたい方はどうぞ別の場所へ行ってください」というスタンスです。「山同心(やまどうしん)」という今の警備員のような役人も見回りをしていたのでヘタするとたいへんなことになります。

浮世絵からも静かなお花見のようすが伝わってきます(『江戸名所 上野東叡山境内』歌川広重 画)

江戸時代、やかましい酔っ払いのいない上野のお花見は、静かに桜を楽しみたいご年配の方々や子ども連れの女性陣などに人気があったようです。

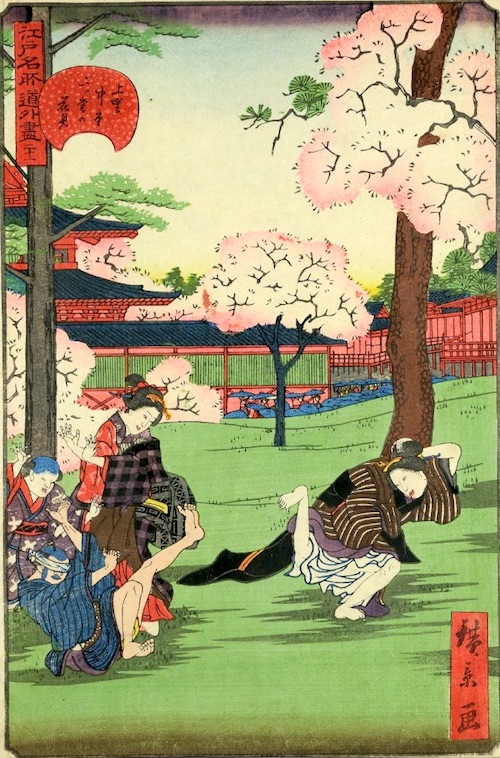

神聖な上野ですが、花見客のなかにはこんな風にハメを外してはしゃぐ大人たちもいたのでしょう。目隠しした「鬼役」の男性から必死に逃れる中年女性(画像右)は、必死すぎて帯は解けてます。それにして絶妙にイラっとする表情だ(『江戸名所道外尽 二十一 上野中堂二ツ堂花見」歌川広景 画)

続いてはこちら。

スポンサーリンク

お花見スポットその2

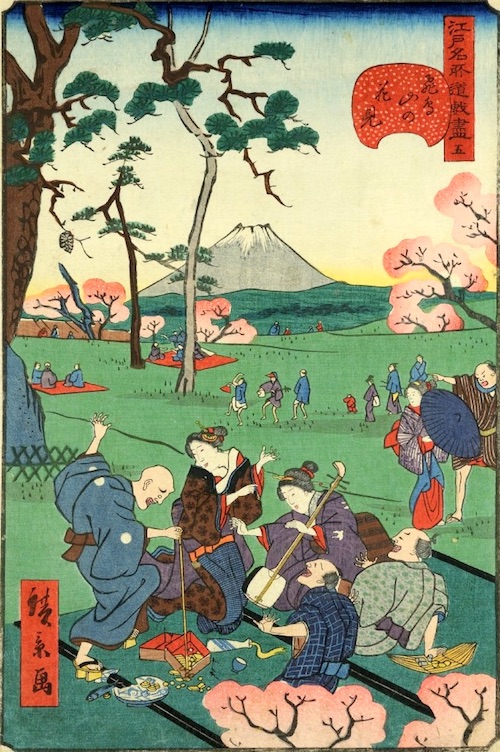

男女のグループがお花見中。女性は手に三味線を持っています。盲目の男性が気づかずに入ってきたことでお弁当はぐちゃぐちゃに。でもみんな楽しそう(『江戸名所道外尽 五 飛鳥山の花見」歌川広景 画)

名将軍プロデュースの名所で心ゆくまでドンチャン騒ぎ

飛鳥山

飛鳥山

上野の花見が上品系なら、“いかにもお花見!”な飲めや歌えの大騒ぎ客でにぎわったのがこちらの飛鳥山。同地は現在、東京都北区にある飛鳥山公園となっていますが時代は変われど今でもお花見の人気スポットです。

上野がお花見の名所となったきっかけは三代将軍・家光だった、というのは先ほどご紹介しましたが、飛鳥山がお花見の名所になったのもやっぱり徳川将軍が関係しています。その人物とは、“暴れん坊将軍”でおなじみの八代将軍・吉宗公です。

「徳川幕府中興の祖」ともいわれる吉宗。ドラマのように町人のふりをして事件を解決することはありませんでしたが、幕府の抱える問題の解決に尽力しました

教科書でなんとなーく習った記憶があるかもしれませんが、吉宗は「享保の改革」という幕府立て直し改革をした将軍です。倹約したり、目安箱を置いたり。で、その「享保の改革」の一環で吉宗は「庶民のためのレジャースポットづくり」を行ったのです。

改革には痛みがつきもので、享保の改革では庶民(とくに農民)に大きな負担がかかりどうしても不満がたまる。そこで、レジャースポットをつくることで人々のストレスを発散させる狙いもあったと思われます。もしくは、各地にレジャースポットをつくることで経済効果を狙った、という見方もあります。いずれにせよ絶妙だぞ、吉宗。

さて、先ほどご紹介した上野は吉宗の頃にもお花見スポットでしたが、前述したようにいろいろと厳しいルールがあり思いっきり羽を伸ばして楽しむことはできませんでした。

そこで吉宗は、ハメを外してお花見をできる新・お花見スポットとして飛鳥山に1,000本を超える桜を植樹。結果、飛鳥山は江戸のガイドブック『江戸名所図会』に「きさらぎ・やよひの頃は桜花爛漫として尋常の観にあらず」と表現されるまでの桜の名所となったのです。

丘全体を埋めつくすように植えられた桜が満開になったらさぞかし壮観だったことでしょうね(『飛鳥山はな見』歌川広重 画)

上野とはちがって飛鳥山は江戸の中心地から離れた場所にあるので、お花見へ行くといっても「日帰り旅行」みたいな感覚。でも、その“非日常感”がより人々の心をよりいっそうトキめかせたに違いありません。

余談ですが、飛鳥山のお花見にはユニークな遊びがありました。それがこの「土器(かわらけ)投げ」。

着飾った女性の手には盃のような土器が。これから投げるところでしょうか(『江戸自慢三十六興 飛鳥山投土器』歌川広重・歌川豊国 画)

「土器投げ」というのは文字どおり、土器を崖などの高い場所からエイヤと遠くへ投げとばす遊び。現代だとクレーム必至な危険な遊戯だ。

投げるときに願いを込めたんだとか。飛鳥山以外の場所でも行われたようですが、飛鳥山は特に「土器投げ」スポットとして有名だったようです。

さて、続いてのお花見スポットも吉宗プロデュース(またか!)。

お花見スポットその3

家族連れのグループでしょうか。おそろいの日傘を手にした団体が隅田川沿いでのお花見をエンジョイ!(『隅田川花見』歌川国芳 画)

舟からながめる桜はまた格別

隅田川堤(墨堤)

隅田川堤(墨堤)

隅田川沿いは現代でも桜並木が続いており、桜×隅田川×スカイツリーのトリプルコラボで大人気。

隅田川堤が大人気お花見スポットとなったきっかけもやはり徳川吉宗公。向島から千住まで1里(約4㎞)にわたりたくさんの桜を植えました。

隅田川堤に桜を植樹した理由は「土手の強化」ですが、結果的にお花見スポットとしてたくさんの人が集まったのですから一挙両得です。

ちなみに、同地がお花見スポットになった「そもそも」は、吉宗より先の四代将軍・家綱が観賞用の桜を隅田川堤に植えたことらしいのですが、完全に吉宗の功績になっています。まあ、知名度の差か……。

隅田川堤のお花見といえば、舟をやとって船上から桜を楽しむのがセレブ流。そのまま向島の料亭へ向かったり“不夜城”吉原へ繰り出す、なんてスペシャルお花見プランを楽しむこともありました。

美しい芸者たちに囲まれて極楽気分の酔っ払い。舟でのお花見も隅田川堤ならでは(『花見帰り隅田の渡し』渓斎英泉 画)

次もまたまた吉宗公プロデュース。

スポンサーリンク

お花見スポットその4

桜が咲き誇る小高い丘から雄大な海を眺められるという抜群のロケーションから大勢の人々が集まりました(『東都名所 御殿山花見 品川全図』歌川広重 画)

桜と海を同時に楽しめるキング・オブ・行楽地

品川御殿山

品川御殿山

江戸の入り口にあたる品川は要衝の地であり、江戸時代初期には将軍が鷹狩りをする際の休憩所もありました。

飛鳥山や隅田川堤と同じく、御殿山も吉宗によって桜の植樹が進められお花見の名所となりました。江戸市中からちょっと足を伸ばしただけで絶景が楽しめる御殿山は、春は桜、夏は潮干狩り、秋は紅葉……と季節ごとの行楽が楽しめる江戸屈指のレジャースポットとしてにぎわいました。

海風を感じながらのお花見はさぞかし気持ちよかったでしょうね(『江戸名所 御殿山花盛』歌川広重 画)

しかし、幕末の到来とともに品川御殿山の絶景は失われます。

ペリー来航の際、幕府が砲台建造のため御殿山を切り崩したのです。明治時代には鉄道も走るようになり、変わりゆく時代のなかで江戸っ子が愛した行楽地は姿を消しました。

かつての御殿山は現在の東京都品川区北品川。高級ホテルや高層ビルが建ち並ぶ「大都市・東京らしい」エリアになりましたが、桜並木が整備されており今も春になると桜を楽しむ人々でにぎわっています。

最後も吉宗関係。

お花見スポットその5

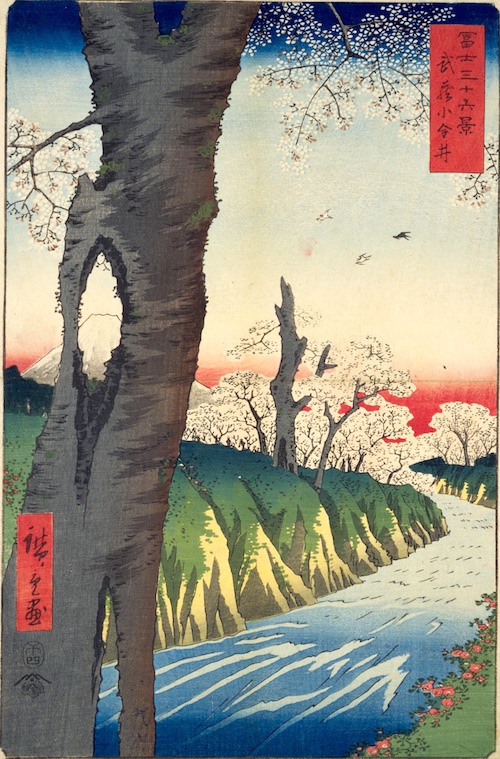

とうとうと流れる水と桜の美しきマリアージュ。手前に大きく描かれた桜の幹から富士山がのぞくという構図が斬新です(『冨士三十六景 武蔵小金井』歌川広重 画)

たまには泊まりがけのお花見はいかが?

小金井(玉川上水堤)

小金井(玉川上水堤)

江戸っ子が自慢にしていた「水道」に水を供給していた玉川上水の両岸およそ6㎞にわたる桜並木を目当てに人々が集まりお花見の名所となったのが小金井。その絶景は多くの浮世絵にも描かれ、江戸市中からは泊まりがけでないと行けない場所だったにも関わらず大人気でした。

小金井がお花見の名所となったきっかけもやっぱり吉宗。新田開発の一環で、玉川上水の両岸に奈良の吉野などから取り寄せた桜の苗木を植樹しました。隅田川堤と同じく護岸が目的でしょうね。

明治時代に撮影された小金井でのお花見風景。玉川上水の両岸には花見客を見込んだ茶屋も建ち並び、昭和初期までお花見の名所としてにぎわったそう。画像引用元:長崎大学附属図書館

ほかにも“俳聖”松尾芭蕉が「花の雲 鐘は上野か 浅草か」と詠んだ浅草や、月見や虫聴き(虫の鳴き声を楽しむ風流な遊び)の名所として知られた道灌山(どうかんやま)なども人気お花見スポットとして多くの人々が集まりました。

現在でも目黒川や上野恩賜公園など超人気お花見スポットにたくさんの人が殺到しますが、江戸時代にもこんなにお花見スポットがあったんですね。

ちなみに、江戸城大奥の女性たちもお花見を楽しんでいたのですが、場所は江戸市中ではなく江戸城の敷地内にある吹上御苑(ふきあげぎょえん)という広大な日本庭園。

『千代田之大奥』「御花見」揚州周延 画

お花見の開催日は桜の開花時期によって変わったそうで、桜が見頃となると吹上御苑のあちこちに幔幕(まんまく)を張ってお花見会場にしたんだとか。この時ばかりは無礼講となったので、奥女中たちも日頃のストレスを発散したことでしょう。