江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

愛玩犬の代表格「狆(ちん)」は小型犬の総称だった!?

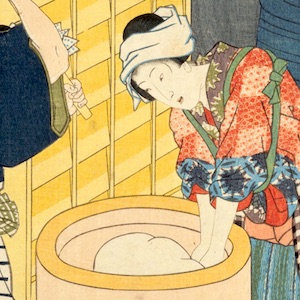

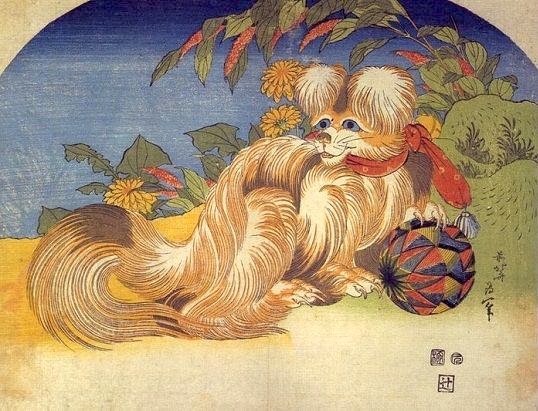

さてさて、江戸時代に特別扱いされた犬といえば一番有名なのが「狆(ちん)」ではないでしょうか。大奥のドラマなんかでも奥女中がフサフサした白黒ブチ毛の鼻ぺちゃ小型犬をかわいがっていたりしますよね。こんなやつ。

レースがついたオシャレな首輪がかわいい大奥の狆。大奥では犬のおもちゃも豪華(『千代田の大奥 狆のくるひ』楊州周延 画)

江戸時代にセレブの愛玩犬の代表格だった狆は、大陸から日本に入ってきた小型犬を愛玩用に改良・繁殖させたもので、「日本最古の改良犬」といわれています。

スポンサーリンク

狆を繁殖させるために今でいうブリーダーのような存在もいたそうですが、繁殖の方法は今なら動物愛護団体が卒倒しそうなものだったともいわれています。

かの“犬公方”五代将軍・綱吉も狆が大好きで、数十匹の狆を飼っていたとも。いくらなんでも多すぎです。江戸城、毛だらけ。

将軍や大奥に愛された狆はやがてステータスシンボルになり、吉原の遊女や裕福な商人も狆を座敷犬として飼うようになりました。

歌舞伎のセリフに「狆になりたい」なんていうのもありますが、それだけ狆はVIP待遇を受けていたということでしょう。

そんな狆ですが一説によると江戸時代には「犬」と認識されていなかったそう。

な、なんだって!?

じゃあナニと思われていたかというと「猫と犬の中間に位置する愛玩動物」と思われていたとか。

それはそれで一体なんなんだ……?

また、「狆(ちん)」という名前の由来は、「ちいさいいぬ」がだんだんと「ちいいぬ」「ちぬ」と詰まっていき最終的に「ちん」になったといわれています。つまり、「狆」は現代のように特定の犬種を指していたのではなく、外国からやってきた小型犬の総称だったといわれています。

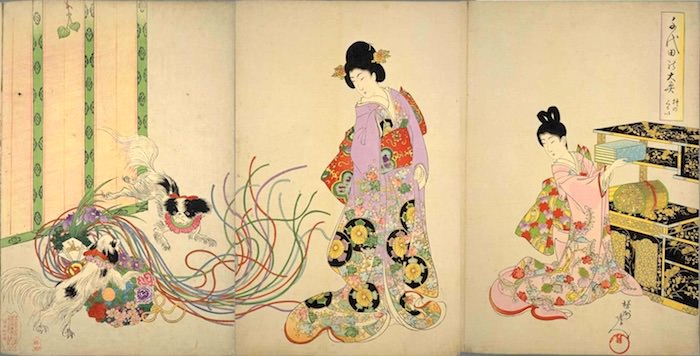

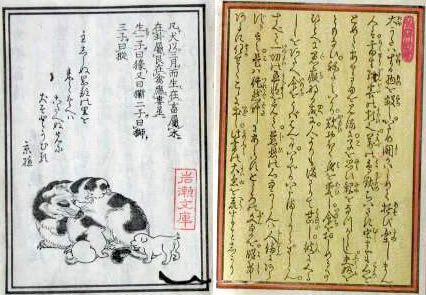

葛飾北斎が描いた「狆」。私たちがイメージする狆と全然違います。でも、小型犬はみんな狆なので、これも狆。それにしても、お世辞にもかわいくはない……

幕末の大事件「黒船来航」にも狆が深く関係しています。

黒船を率いてやってきたアメリカのペリー提督へ、将軍から4匹の狆がプレゼントされたのです。

現代でもロシアのプーチン大統領へ秋田県から秋田犬がプレゼントされたりしますが、国際親善大使としてかわいいワンコが活躍したのは今も昔も同じなようです。

江戸時代にブームが始まり、明治から大正にかけて一般にもブームが起こりもてはやされた狆ですが、人気低下のためか大正時代を境に数が激減し、戦後の一時期には絶滅の危機にさらされました。

その後、海外から逆輸入され今に至るそうです。狆さん、なかなかに波乱万丈です。

江戸時代にもあった! 犬のお墓

ペットを飼う人が増え、ペットも家族同然と考えるようになった現代、ペットが死亡すると飼い主がお葬式をあげたり、お墓をつくったりすることは珍しくありません。

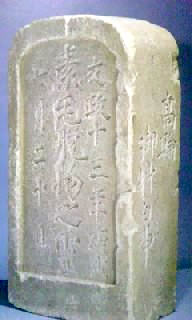

こういった風潮は最近のことかと思いきや、江戸時代にも犬のお墓をつくる愛犬家がいたようで、戒名入りの犬のお墓が発見されています。それがこちら。

これは江戸時代後期の1830年(文政13年)の狆(ちん)のお墓。戒名は「素毛脱狗之墓」。

この狆のお墓が見つかったのは、現代の東京都港区高輪周辺で、かつては大名屋敷があったそう。このお屋敷で飼われていた狆は相当にかわいがられていたんでしょうね。

ペットの飼育が一般にも普及した江戸時代、ペットの飼育書も動物の種類にあわせて各種出版されていました。

ペットの代表格だった犬の飼育書ももちろんありましたが、意外なことに犬の飼育書は『犬狗養蓄伝(いぬくようちくでん)』という大坂の作家が書いたもの1冊だけ、といわれています。

でも、この『犬狗養蓄伝』、作者がとても愛犬家だったため非常に深イイ内容なのです。曰く「犬は人間の子どもと同じ。飼い方が悪かった結果、飼いにくくなったからといって山野に捨てたら犬が可哀そうだよ」。

犬を飼うことは命に責任を持つということ――動物愛護の精神に時代は関係ないようです。