江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

次はちょっと変化球の「人外もの」。

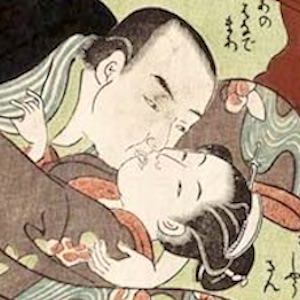

美女×カッパ

『歌まくら』より(喜多川歌麿 画)

岩の上に赤い腰巻がエロティックな美しい海女さんがいます。「あれ」というような表情で見つめるその先には・・・なんと!もうひとりの海女さんがカッパの2人組に襲われているではないですか。波間に見え隠れするその淫靡な光景は果たしてリアルなのか、それとも岩上の海女の妄想なのか…。

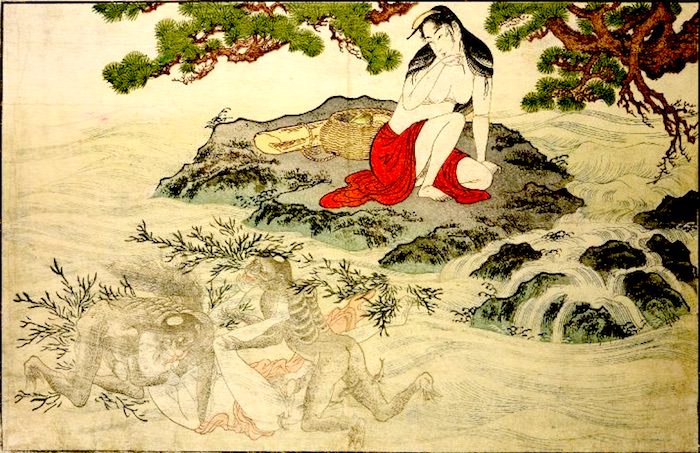

人魚×タコ

タイトル不明(作者不明)

これはヤバイ。ワケがわからなすぎ。女性は魚のコスプレしているわけではありません。人魚です。江戸時代の人魚はだいたいこんな感じなんです。で、そんな人魚さんにのしかかっているのは、はちまきをキリリと締めたタコ。人魚とタコの春画。いったいどこからこんな発想が湧いてきたのか。そして、どこに需要があったんでしょう。

ただ、ずっと見ていると人魚がかわいく見えてくる不思議。特にタコの背に必死にまわそうとする胸ビレが健気かわいい。

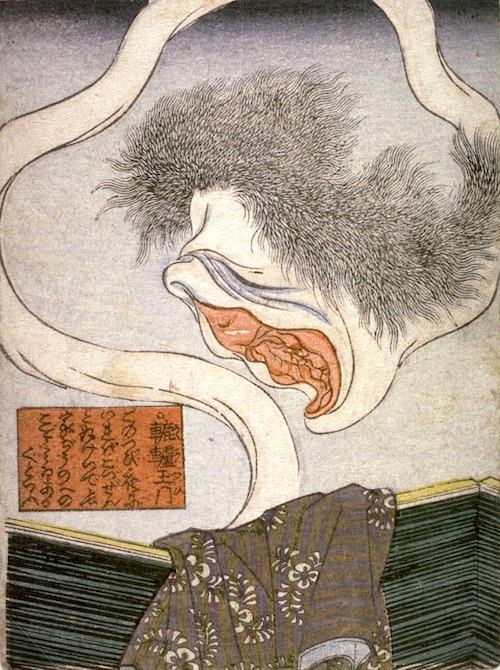

みんなが知ってるろくろ首じゃない

『轆轤玉門(ろくろつび)』より(歌川国芳(?) 画)

首が伸びる女性の妖怪・ろくろ首。こちらはといえば、ん? ろくろ「首」じゃなくて、ろくろ「つび」と書いてある。「つび」とは江戸時代の言葉で「女性器」のこと。よく見れば顔が女性器。髪は陰毛。女性器の妖怪なわけです。

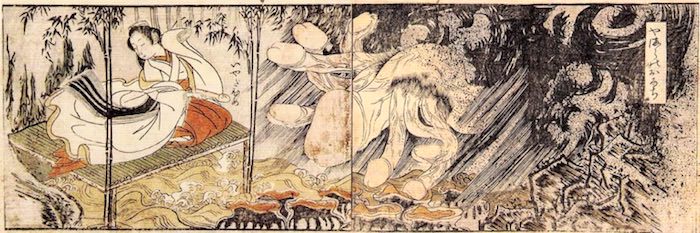

ドラマッチックなシーンかと思いきや

『妖怪見立陰陽画帖』より(歌川国芳(伝))

ーー姫、拙者の背にお乗りくだされ。

ーーどこへ行くのじゃ。

ーーどこか・・・二人だけの世界へ・・・

なんて、ドラマチックなシーンかと思いきや、よく見ると・・・またか。また、性器か。姫は女性器で、若武者は男性器。江戸時代は愉快です。

次もぶっ飛んでます。

すごいの出たぞ

『百慕々語(ひゃくぼぼがたり)』より「やまらのおろち」(勝川春章 画)

ヤマタノオロチの伝説。8つの頭に8つの尾を持つ恐ろしい怪物。スサノオノミコトが最終的にやっつけるわけですが、あのヤマタノオロチをモチーフにした春画がこれです。

8つの男性器を持つ「やまらのおろち」。

もう、自由すぎる、発想が。櫛名田比売(クシナダヒメ)は「いやだひめ」になっていて、オロチを酔い潰すために用意した8つの酒甕は女性器タイプになっている。パロディは徹底的にやりきってこそ面白い、という絵師たちのこだわりを感じます。

ちなみにタイトルの『百慕々語』は、江戸時代の夏の定番遊び「百物語」という怪談トークのもじりで、「ほぼ」とは女性器のこと。妖怪とエロをコラボさせるの本当に好きなんです。

フェロモン臭につられてやってきたのは・・・

『百慕々語』より「つびきつね」(勝川春章 画)

股を広げた女性、なにをしているのかというと罠役なんですねぇ。で、女性の股から発せられる匂いにつられてやってきたのは、踊る男性器(笑)。なんじゃこりゃ。「さてもむまそうなにほひぢゃなぁ」と言ってます。

元ネタは『釣狐』という狂言で、そこに登場する狐が化けた僧侶「白蔵主(はくぞうす)」をもじって「さくぞうす」となっています。「さくぞう」とは男性器のこと。

元ネタの白蔵主は大好物の油揚げをエサにしたワナにかかってキツネの正体を明かしてしまうのですが、さくぞうすは男性器なだけに大好物は女性のようです。

女性器や男性器の別名がたくさんあるところにも江戸時代の人々の性への好奇心と楽しむ心が垣間見える気がします。

また、江戸時代のエロには古典や伝説などのパロディがたくさんあるのですが、元ネタを知らなきゃ楽しくないわけなので、そもそも古典などの知識が広く知られていたのでしょう。江戸時代の人々はエロインテリなのです。