気になる江戸時代の死因。どんな病気が多かった?

現代日本において死因のトップ3は「がん」「心疾患」「肺炎」となっているそうですが、江戸時代の人々はどのような原因で死亡していたのでしょうか?統計が残っているわけではないのでランキングはできませんが、災害や事故を除けば次のような病気が多くの人々の命を奪っていました。

スポンサーリンク

疱瘡(ほうそう)

天然痘の別名。1849年(嘉永2)以降に種痘が普及するまで数十年おきに流行し多数の死者を出しました。「見目定め」の病気とも呼ばれたように疱瘡で生き残っても、その痕として残った“あばた”に多くの人が苦しみました。麻疹(はしか)

江戸時代を通じて14(13とも)回流行。「命定めの病」として恐れられるほど命に関わる病気で、1862年(文久2)の大流行の際には江戸だけで24万にともいわれる多くの死者が出ました。いまから約250年前にはしかが大流行した際、ある絵が大量に描かれました。

その名も、

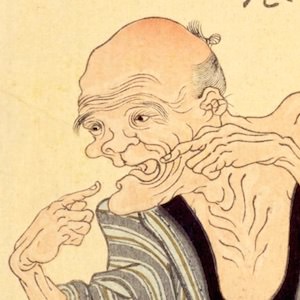

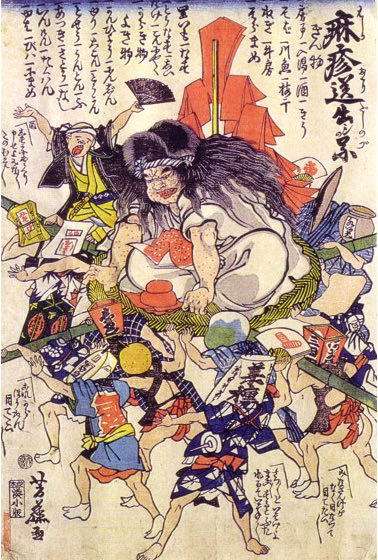

はしか絵。(『麻疹送出しの図』落合芳幾)

中央にと描かれているのは麻疹を擬人化した「はしか童子」。体中あばただらけ。

はしか童子は実在したわけではなく、あくまでイメージです。

このはしか童子を、麻疹の時に食べてよいとされた水飴などの食べ物によって担ぎ「神送り」しているシーン。このようなはしか絵により、当時の人々は「はしかよけ」をしようとしました。

はしか絵は、麻疹の予防や心得、麻疹を軽くするおまじないなども書かれています。

こちらもはしか絵。はしか童子を退治しているところ。

梅毒

日本に入ってきたのは記録によると16世紀初頭。長期にわたって病状が進行し非常に苦しみながら死に至るという悲惨な病気。吉原など遊郭の遊女たちも多くが梅毒に苦しんだ。特効薬がなかった江戸時代、水銀による治療が行われていました。江戸時代の避妊方法もかなり危なっかしいもので性病の蔓延はなかなか食い止められませんでした。コレラ

江戸時代後期に日本に持ち込まれ流行、症状の進行が非常に早く2~3日のうちに死亡するため「三日コロリ」と呼ばれ恐れられました。インフルエンザ

現代でも冬になると流行するインフルエンザは江戸時代にも何度も流行し「はやり風邪」と呼ばれていました。1716年(享保元年)の大流行の際には、江戸だけで1ヶ月の間に8万人ともいわれる人が死亡したといわれます。脚気(かっけ)

ビタミンB1不足を原因とする病気で、玄米ではなく白米を主食とする江戸などの大都市で罹患する人が多く、「江戸わずらい」と呼ばれていました。特に将軍をはじめとする上級武士に多かったとも。

1805年(文化2)の日本橋を描いた絵巻『熈代勝覧』に描かれた人のなかに車椅子のようなものに乗る男性が。脚気により足を悪くしたのだろうと考えられています。

次ページ:大活躍したご長寿の偉人たち!あの世界的な絵師も90歳まで現役だった!