江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

7歳までは人間じゃない!?乳幼児死亡率が高かった江戸時代

江戸時代は現代のように戸籍制度が整備されておらず正確な人口統計ができないため、正確な平均寿命を計算することは難しいのですが、さまざまな資料や研究から江戸時代の平均寿命は30~40歳といわれています。

うーん、現在の半分にも届かない。

中央値ではない、とわかっていても、働き盛り・人生謳歌中の年代なので思わずドキリとします。

スポンサーリンク

著しく平均寿命を下げている乳幼児死亡率の高さですが、庶民より圧倒的に恵まれた環境の将軍家ですら、生まれた子どもの半分は5歳までに死亡していました。

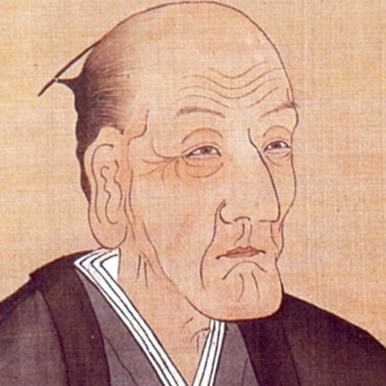

たとえば、12代将軍・徳川家慶(いえよし)。

男女合わせて27人もの子どもがいましたが、成人まで生き残ったのはただ1人。のちの13代将軍である徳川家定のみです。将軍家ですらこれですから、庶民なんて推して知るべし。現代のように発達した医療や予防接種があるわけでもなかった江戸時代、ちょっとした風邪でも命取りだったわけです。

当時の感覚を知るこんな言葉があります。

「7歳までは神のうち」

乳幼児はあまりにもあっけなく死んでしまう。

数え年で7歳(満年齢6歳くらい)になって、ようやく人間社会の存在として数えましょう、ということです。

子どもの健やかな成長を祝うある行事が江戸時代に始まりました。

現代でも行われている行事。それは、

七五三。

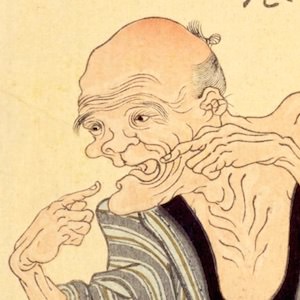

華やかに着飾って神社に参詣し七五三のお祝いをする家族。画面右端にいる少年は千歳飴を持っています。(『七五三祝ひの図』三代歌川豊国)

七五三を無事に終えたら子どももようやく人間界の仲間入り。江戸時代の七五三は、今よりずっと重い意味があったわけです。

その他、出産が命がけであるのは現代でも同じですが、江戸時代は出産で死亡する女性もかなり多かったそうです。

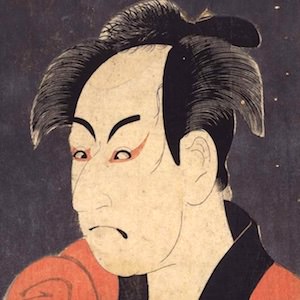

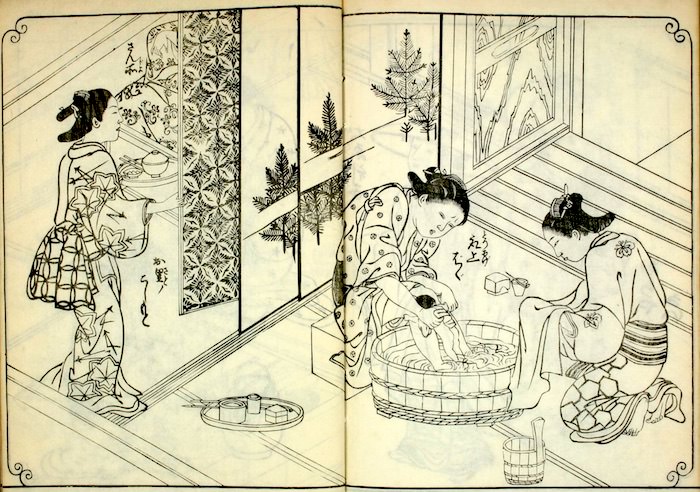

江戸時代の出産の様子。(『百人女郎品定』より)

生まれたばかりの赤ちゃんを産婆がたらいで丁寧に洗っています。左上奥には出産を終えた女性が休んでいます。

さて、次は乳幼児死亡率の高さだけではなく、成人の死亡についても見てみましょう。