江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

なぜ江戸は火事が多かったのか?

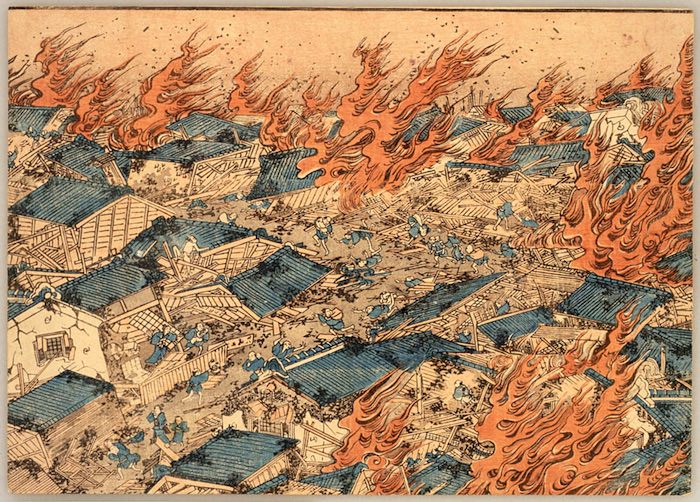

1806年(文化3)に起きた「文化の大火」。江戸は芝の車町から出火し神田、浅草エリアを焼き尽くしました。「明暦の大火」「明和の大火」とともに「江戸三大大火」のひとつとも。

なぜ町を焼き尽くすような大火がそんなに頻発していたのかといいますと、その理由は3つあります。

スポンサーリンク

火事が多かった理由1

江戸特有の気候

現代でも火事は冬によく起きますがそれは江戸時代も同じでした。特に江戸は、夏は雨が多く冬は晴れが続き非常に乾燥する、という気候の特徴がありました。さらに冬から春先にかけて強い季節風が吹きつけるというのも火事を大規模化させた大きな要因でした。

江戸の火事の理由2

未発達の消防活動

江戸時代の消防は、その道具や活動は現代のものとまったく異なりました。

どのようなものだったのかといいますと、とにかく「壊す」。

火元となっているところに水をかけるのではなく、火元より風下にある家をぶっ壊して延焼を防ぐ「破壊消防」というものでした。

今と違って木造家屋しかない時代、燃えやすいことも燃えやすかったのですが壊すのもまた壊しやすかったのです。

とはいえ、現代のような科学的な消防技術がなかった時代、消防活動は困難でした。

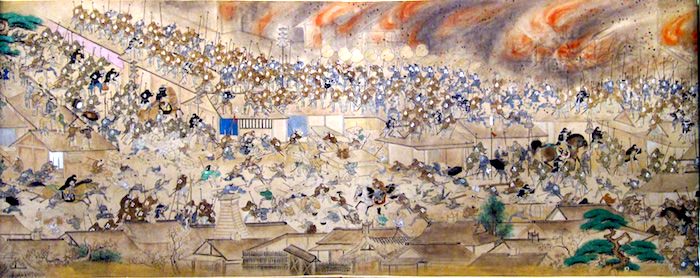

「江戸三大大火」のひとつ「明暦の大火」のようすを描いた『江戸火事図巻』より。これを拡大してみると、

延焼を防ぐため、鳶口(とびぐち)という道具や木の棒などを手に、たくさんの人が屋根にのぼり家屋を壊していることがわかります。

江戸の火事の理由3

世界一の超過密都市

江戸の町は1603年(慶長8)に徳川家康が幕府を開いて以降、急激に人口を増やし、18世紀初頭には江戸の人口は100万人を超えたといわれています。

これは同時代の世界を見てもトップクラスだったと考えられています。

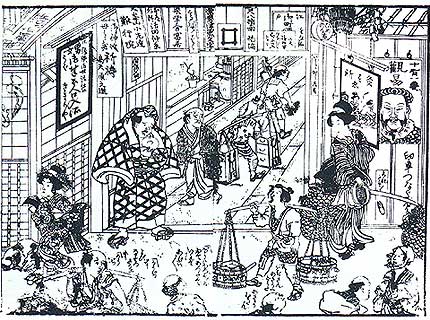

武士・町人など身分によって住む土地がきちんと決まっていた江戸の町。江戸の総人口の半数は町人でしたが、町人が住める土地の総面積は武士に比べて狭く、結果、路地裏まで長屋がすし詰めの超過密状態。

こんなところに火事が起きたらひとたまりもありませんでした。

長屋の入り口。木造の安普請がぎゅうぎゅう詰めで建っている長屋には大勢の人が住んでいました。火の不始末でもあれば火事はすぐに起きたでしょう。