江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

大火災を起こした放火犯の正体はお坊さん!?

明和の大火

1772年4月1日(明和9年2月29日)、目黒行人坂(現・東京都目黒区下目黒一丁目付近)にある大円寺から出火しました。出火元からこの大火は別名「目黒行人坂大火」とも呼ばれています。

寺から出火した炎は南西の風にあおられ、麻布、京橋、日本橋、さらに江戸城下の武家屋敷、神田、千住方面まで焼き尽くしました。

スポンサーリンク

一度は鎮火されたものの本郷から再び出火し、駒込や根岸に燃え広がりました。

この火も鎮火されたかに思えましたが、なんとまたもや再出火、最終的に、死者1万4000人、行方不明者は4000人を超えたといわれる大災害になってしまいました。

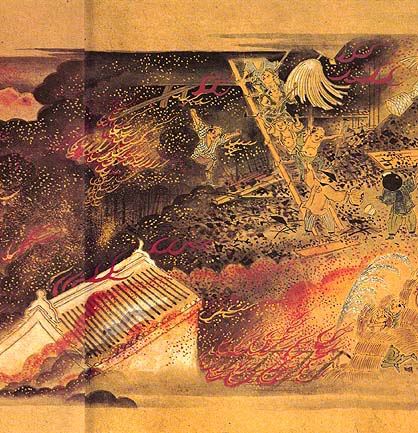

火事発見から復興まで「明和の大火」の様子を克明に描いた「目黒行人坂火事絵」より。赤々と燃え盛る炎のなか、町火消したちがけんめいに消防活動を行っています。

この大災害の原因となった出火はなんと真秀というお坊さんによる放火でした。

しかも寺に盗みに入ってボヤを起こそうとしたら大火になってしまったというからとんでもない坊さんです。

ちなみに、この放火犯を捕まえたのが「鬼平」として有名な火付盗賊改長官の長谷川平蔵その人!……ではなく、お父さんの長谷川宣雄です。

放火した坊さんはその後、市中引き回しのうえ火あぶりに処せられました。

恵みの雨が鎮火させるも被災者11万人以上の大被害

文化の大火

1806年4月22日(文化3年3月4日)、芝・車町(現・東京都港区高輪二丁目付近)の材木座で出火しました。

出火元から別名「車町火事」「牛町火事」と呼ばれています。また、丙寅(ひのえとら)の年にあたることから「丙寅の大火」とも。

この火事も春先の強風にあおられた火が燃え広がり、木挽町や日本橋、神田、浅草方面などを焼き尽くしました。

翌日、恵みの雨が降り火は鎮まったものの、1200人を超す死者を出しました。

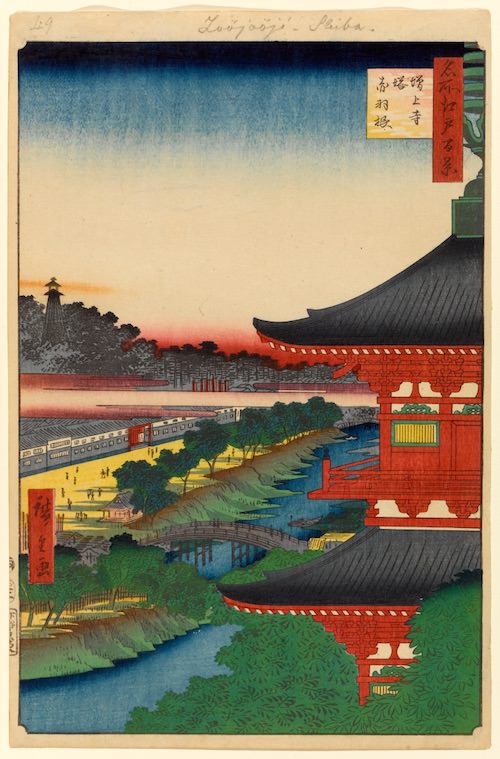

歌川広重による『名所江戸百景』より「増上寺塔赤羽根」。東京の港区芝公園にある増上寺には、かつて五重塔がありました。この五重塔は文化の大火で全焼したといわれています。その後、再建されましたが昭和の東京大空襲で再び焼失してしまいました。

次ページ:フィクションの題材となった 大火災から生まれた悲恋のヒロイン