フィクションの題材となった 大火災から生まれた悲恋のヒロイン

ボヤを含めれば毎日のように火事があったともいわれる江戸の町。そんな江戸に大火災から生まれた悲恋のヒロインがいました。

その名は「八百屋お七」。

1683年1月25日(天和2年12月28日)、駒込の大円寺から出た火は江戸の町を焼き、死者3500人ともいわれる大惨事となりました。この火事で、江戸は本郷の八百屋一家が焼け出され檀那寺であった吉祥寺に避難しました。

スポンサーリンク

八百屋一家には「お七」という名の16歳の娘がいました。このお七が寺の小姓と恋仲になるのです。やがて家も再建、一家は寺を引き払いますがお七の小姓への恋慕は募るばかり……。恋の病にとりつかれたお七はついに恐ろしい考えを抱くようになります。

「もう一度火事が起これば恋しいあの人に会えるかも」

ついに、お七は自宅に放火しました。幸いすぐに火は消され大事には至りませんでしたが、放火は大罪。

お七は捕らえられ、火あぶりの刑に処せられてしまったのです。

事件の3年後、人気作家・井原西鶴が著書『好色五人女』でお七を取り上げたことで、お七の名は知られるようになり歌舞伎や文楽、落語などさまざまなフィクションで「悲恋のヒロイン」となったのです。

近年ではマンガ『ガラスの仮面』でもお七を主人公とした舞台が登場しています。

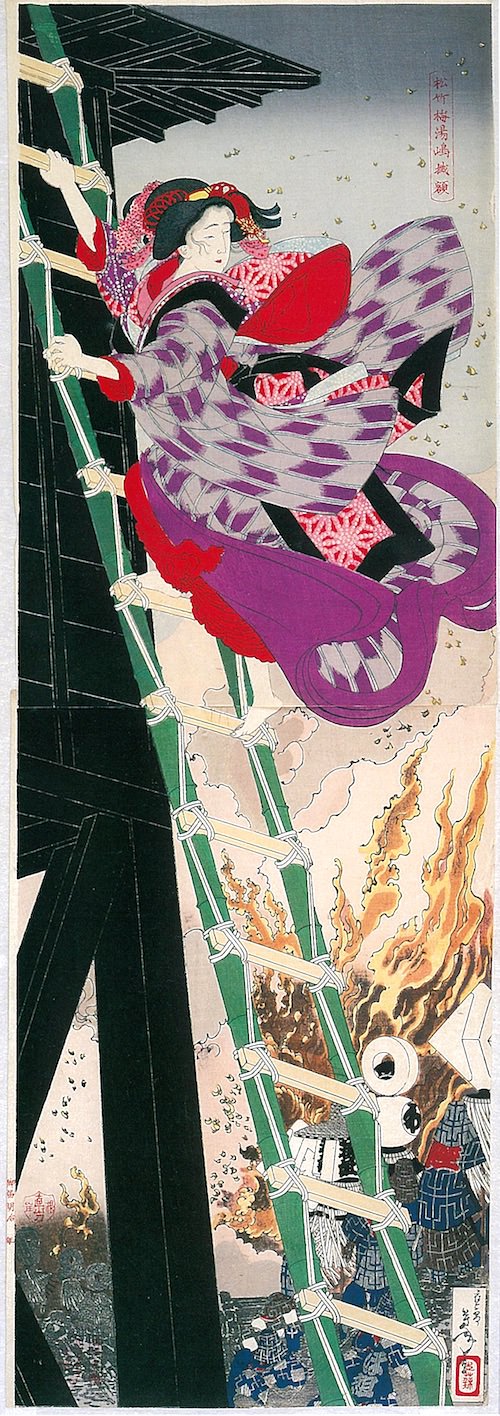

浮世絵にも描かれた八百屋お七。(「松竹梅湯嶋掛額」月岡芳年)

ちなみに、「天和の大火」は別名「お七火事」とも呼ばれることから、お七の放火が原因の大火と勘違いされることもありますが、「天和の大火」ではお七はあくまで焼け出された被害者です。ややこしい。

「火事と喧嘩は江戸の華」ということで江戸の町を焼いた大火をご紹介しましたが、消防活動や町火消しの記事もぜひどうぞ。

関連記事はこちら

「江戸の大地震直後から大ブームになった「鯰絵(ナマズ絵)」が怖カワイイ【画像あり】」

「江戸時代に大被害をもたらした超大型台風『安政の台風』とは?」