江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

眼鏡をかけられたのは特別な人だけ!?

ご紹介したように江戸時代にはかなり眼鏡文化が花開いており、文学作品などフィクションの世界でも眼鏡は活躍するようになります。

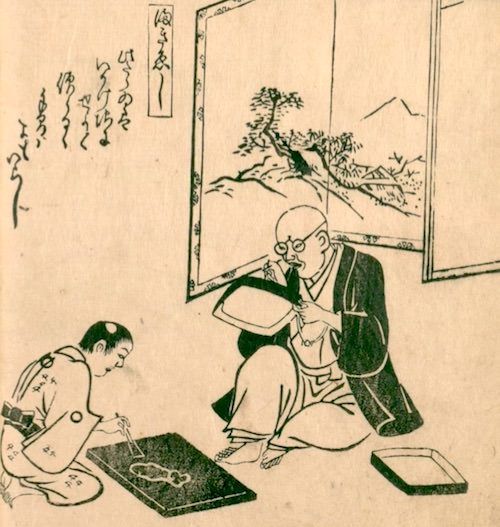

これは江戸時代後期につくられた黄表紙『福徳寿五色目鏡(ふくとくじゅごしきめがね)』のワンシーン。眼鏡をかけるとあら不思議! 見たいものが見られるという奇想天外なストーリー。現代のVR(バーチャルリアリティ)ゴーグルそのものです。江戸時代の人、先取りしすぎ!

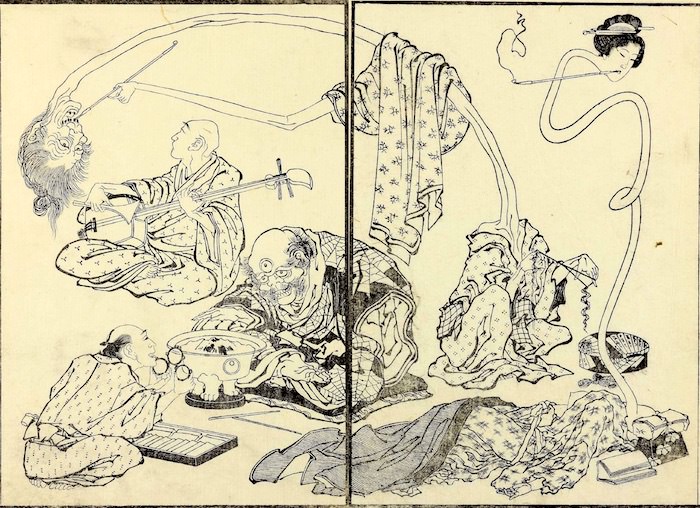

ほかに、かの天才絵師・葛飾北斎が手がけた『北斎漫画』にもおもしろい眼鏡が登場します。

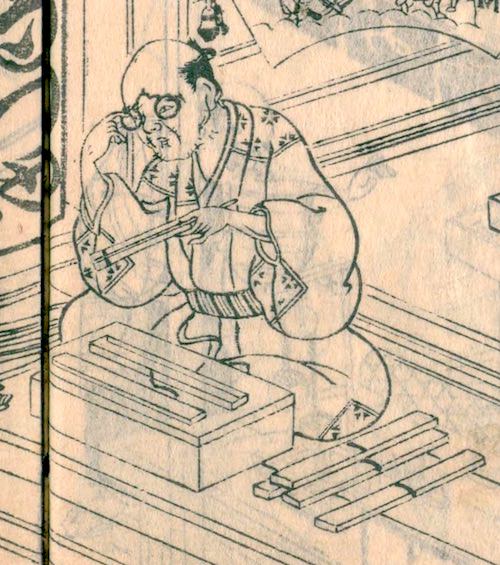

これは『北斎漫画』(十二編)のなかの妖怪たちの生活を描いたもの。画像中央にご注目。火鉢にあたっている三つ目の大入道が眼鏡屋から眼鏡をお買い上げのところ。特注のようで、レンズがちゃんと3つある三つ目仕様になっています。

とまぁ、フィクションの世界にもたびたび登場することからもわかるように江戸時代後期には庶民レベルにまで眼鏡という存在は浸透していました。が、庶民が気軽に眼鏡をかけられたかというと、そうではなかったよう。前述したように眼鏡は高価だったため、おいそれと買えるものではありませんでした。

スポンサーリンク

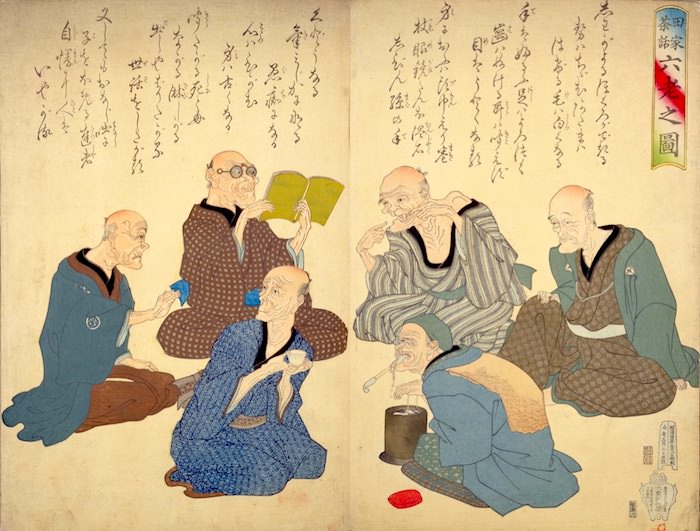

では、どんな人が眼鏡を愛用していたかといいますと、裕福な家のご隠居さんや細かい作業をする職人などです。

画像右上、眼鏡をかけた老人が本を読んでいます(『田家茶話六老之図』部分 歌川国芳 画)

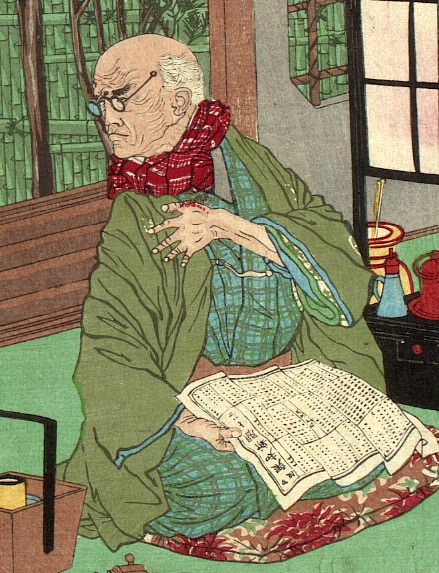

明治時代の眼鏡おじいちゃん。緑の着物に赤いマフラーというビビッドカラーのファッションが超おしゃれ(『郵便報知新聞』〈466号〉部分 月岡芳年 画)

蒔絵を施す蒔絵師。細かい作業をする職人に眼鏡は必須アイテム(『和国諸職絵尽』より)

店先で扇を売る扇屋の主人。耳にかけるヒモのない手持ちタイプの眼鏡を使用中(『絵本御伽品鏡』より)

こんな感じで当時の絵画資料からも眼鏡利用者層がなんとなくわかります。

江戸時代の浮世絵とかで女性が眼鏡をかけているのは見たことがないのですが、明治時代になると眼鏡をかけた女性の写真もちらほらあります。

「助産婦」という職業の確立に邁進した山田久米子さん。

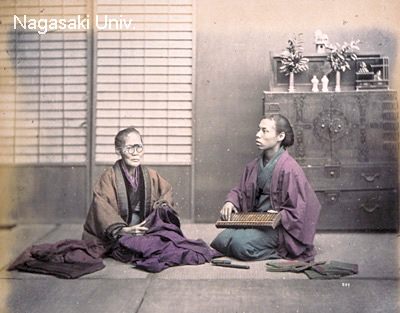

こちらは明治時代に撮影されたと思われる写真。商家の奥の間で針仕事をしているおばあちゃんが丸眼鏡をかけています。ガンコそうです。画像引用元:長崎大学附属図書館

さて、最後は日本が世界に誇る眼鏡の一大産地・SABAEのお話です。

次ページ:福井県鯖江市はいつから一大メガネ産地になったのか?