江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

無言の豆まきに胴上げ!? 大奥の節分がかなりユニーク

将軍の正室である御台所を筆頭に3,000人ともいわれる美女たちが暮らしていた大奥。普段は男子禁制の秘密の花園・大奥ですが、節分の時には男性が立ち入りました。もちろん豆をまくためです。

豆まき役を担当するのは「御留守居役」というエリート官僚の年男。しかも50歳以上のナイスミドルに限りました。若い男性だといろいろアレですからね。

スポンサーリンク

正装をした御留守居役は、「福は内」と大きな声で唱えながら3度豆をまきました。これを大奥の各部屋で行います。「鬼は外」とは唱えなかったようです。ただし、御台所の部屋では無言で豆をまいたそう。

想像するとちょっとシュール。

そして、御台所の年齢にひとつ加えた数の豆を白紙に包み、御台所の御前にささげました。

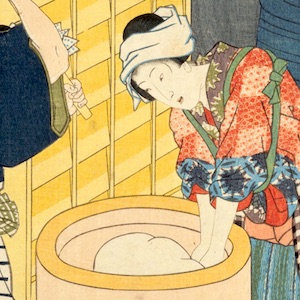

『千代田之大奥』より「節分」揚州周延 画

これは大奥での節分のようすを描いたものですが、画像中央の上級女中が捧げ持っている三方の上に白紙に包まれた豆が見えます。今から御台所のところへ持っていくのでしょう。

そして画像左、屏風の奥にチラッと見えているのが豆まき役の御留守居役。よく見ると真剣な表情でなにかしています。

じつはこれ、豆で「万万歳」という字を書いているところなのです。けしてふざけているわけではなく、これも祝いの儀式の一環であるため、エリート官僚は真剣に業務を遂行しているのであります。

節分セレモニーも終了し、大奥からそそくさと退出しようとする御留守居役ですが、そうは奥女中たちが許しません。待ち構えていた20人ばかりの奥女中たちがダダッと現れ、御留守居役をつかまえると祝い唄を歌いながら胴上げしたのです。

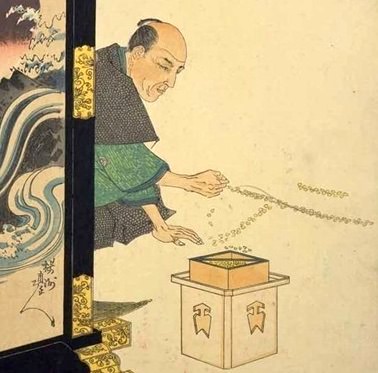

『千代田之大奥』より「煤払い」揚州周延 画

大奥で胴上げ、といえば、同じく年末のイベント大掃除(煤払い)のあとにも奥女中たちにより武士が胴上げされていましたが、この節分でも胴上げは恒例イベントだったんですね。

まいた豆はどうするの?

「鬼は外、福は内」と唱えながらまいた豆。さて、そのあとはどうしたんでしょう。

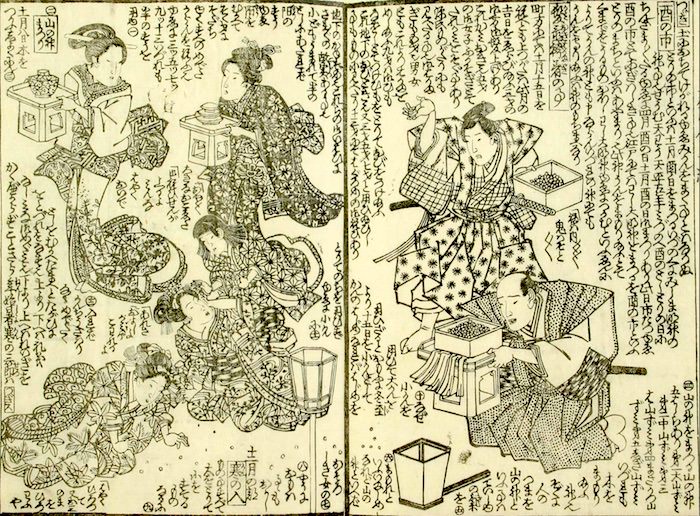

現代でも豆をまいたあとに年の数だけ豆を食べますよね。先ほどご紹介した大奥でも御台所に年の数+1個の豆が献上されていましたが、江戸時代、庶民にもその習慣が定着していました。

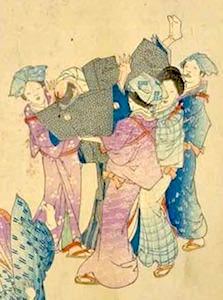

年男がまいた豆を女の子たちが一生懸命拾っています。あとで食べるのかな?(『五節句稚童講釈』より)

1年の無病息災を願いながら年の数だけ、もしくはそれにひとつ加えた数の豆を食べる。これは全国津々浦々どこでもやっていたようですが、ほかにこんなことをやるところもありました。

その1「豆でお天気占い」

地域によって(越後国長岡や奥州白川など)は、まいた豆のうち12粒を拾って囲炉裏の灰の上に並べ、豆の焼け具合で来年1年間のお天気占いをしたんだそう。黒くなったら雨、白くなったら晴れ、てな感じ。その2「豆ご飯にしちゃう」

淡路のほうではまいた豆を年の数だけ食べるだけでなく、翌朝、お米に豆を入れて炊き豆ご飯にして食べたんだそう。煎り豆でもおいしいのか?

豆ご飯イメージ

その3「おまじないいろいろ」

- 年の人はまいた豆を拾って道の辻に落として歩く、というユニークなおまじない。

- まいた豆を大切に取っておいて、初雷の時に食べる。もしくは初旅の時に食べる、なんておまじないも。魔除けかな?

- 危険な場所へ行く際におまもりとして豆を持っていくor食べるとよい

- 初雷(立春のあとに鳴る最初の雷)のときに食べると雷除けになる(鬼と雷はワンセット)

- 囲炉裏に豆を一粒投げ込み、呪文を唱えて害獣除けにする

とまぁ、こんな感じでまいたあとの豆もいろいろな使われ方をしたのです。鬼を撃退するほどのパワーを持つ豆ですからね、そのパワーは無駄にはできません。