江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

節分の魔除けグッズは柊とイワシで決まり

突然ですが、「柊鰯(ひいらぎいわし)」って聞いたことありますか? 西日本では「やいかがし」なんて呼んだりもします。

このようなものです。

画像引用元:Topicsタンス

柊にイワシの頭が刺さってます。

はじめて見るとちょっとビックリ。いったい節分に柊とかイワシとかなんの関係があるのでしょうか?

スポンサーリンク

まず柊。

柊の葉はとってもトゲトゲしていますが、これが魔除けになると昔からいわれてきました。このトゲトゲが鬼の目をつくんだとか。

伊勢神宮のある伊勢地方では、お正月のしめ縄にも柊の葉っぱが飾られています。しめ縄に柊の葉っぱというのもちょっと珍しい。

これが伊勢のしめ縄。柊の葉っぱがありますね。画像引用元:伊勢宮

次にイワシ。

おいしいですよね、イワシ。でもちょっと生臭いのは否めない。この「生臭い」のが重要で、このイワシ臭を鬼が嫌がるんだそう。

つまり、柊もイワシも鬼が大嫌いなもの。

ダブル攻撃で鬼を完全撃退しようというわけです。

ただ反対に、イワシは鬼の大好物でイワシの匂いにつられてやってきた鬼を柊のトゲでやっつける、という説もあります。これは策士です。

いずれにせよ、柊鰯というのは魔除けのおまじないアイテム。

ちなみに今でも節分の季節になるとスーパーに柊とイワシがたくさん売っていますので、ぜひ、柊鰯を手作りして飾ってみてはいかがでしょうか。

さてこの柊鰯、その歴史はとても古く、一説に平安時代からあるとも。なお、当初はイワシではなくボラだったもよう。時折、大量発生してニュースになるあのボラです。

平安時代の歌人・紀貫之(きのつらゆき)は『土佐日記』のなかでこう記しています。

「今日は都のみぞ思ひやらるる、小家の門の端出之縄(しりしめなわ)、なよし(ボラ)の頭、ひひらぎ等(など)いかにぞと言ひあへなよ」

この日は元日なのですが、門口に飾った正月飾りのしめ縄になんとボラの頭と柊が。現代では正月と節分は別の行事となっていますが、節分も正月行事の一環だった時代にはしめ縄も柊もボラの頭もワンセットだったんですねえ。

江戸時代にはどうやら柊鰯もすっかり市民権を得ていたようで、絵画にもたくさんその存在を確認できます。

「よく見ると実はそこにある」柊鰯を紹介しましょう。

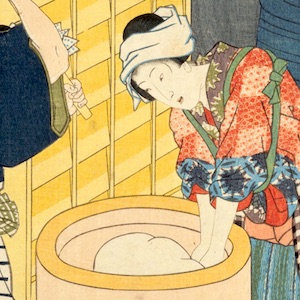

『婦女風俗十二月』「節分」勝川春章 画

美女トリオによる美しい節分風景。足元に台にのせた柊鰯があり、肩車された青い着物の女性の手には柊が見えます。今から飾ろうとしているようです。

拡大するとこんな感じ。

柊鰯、あった!

もう一丁。

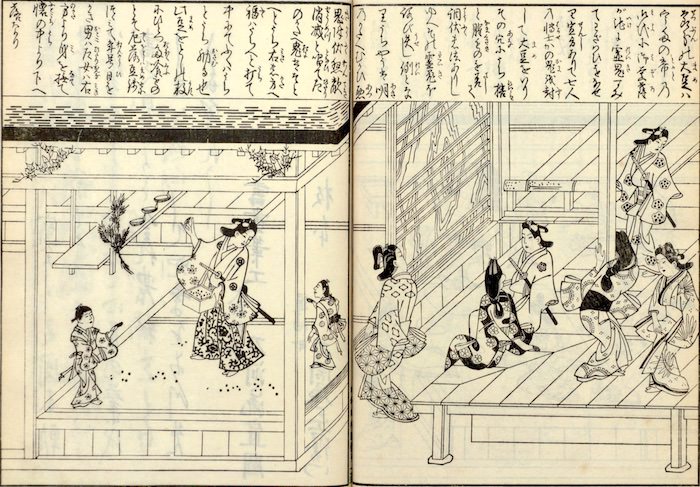

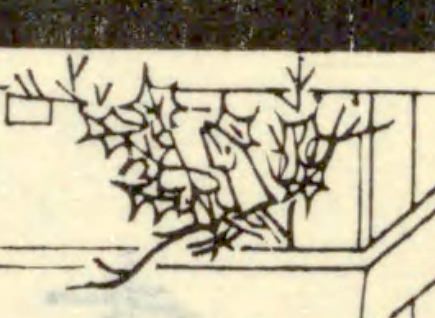

『日本風俗図絵』より

画像左中央に豆をまいている人がいます。その上方に目をやると……やっぱり柊鰯がいるんです。しかも2カ所も。

拡大してみましょう。

ばっちりイワシの頭も刺さっています。

さらに、もう一丁。

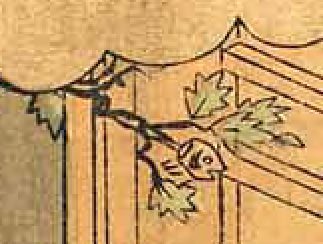

『節分』鈴木春信 画

鬼は笠を盾に逃げ出し、福の神は雲に乗ってこんにちは。画像左上をご覧ください。

あったあった、柊鰯。

ほかにも節分風景を描いたものにはだいたい柊鰯もこっそりいますので、ぜひ探してみてください。

なお、柊鰯は門や玄関、窓など家のなかと外を結ぶ通り道に飾りました。ちなみに柊鰯も地方によってバリエーションがいろいろあり、たとえば、越後国長岡では柊の木があんまりないので、鰯の頭を大豆の枝に刺したそう。さらに髪の毛を何本か絡みつけたらしい。

現代でも東京近郊では柊のほか豆ガラも一緒に飾ったりします。スーパーではセットになって売っていたりしますね。