江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

日本初の物産会を主催

現代のように物流も交通網も未発達だった江戸時代にあって、源内は全国の飛脚問屋と契約を結び独自の物流網を整えることで全国各地から珍しい薬草や鉱物などを集め、多くの参加者に公開する場をつくりました。

その一方でチラシ(引札)をつくり、全国各地の学者に事前配布したりとマーケティングも自ら手がけるのだから、この人いつ寝てるの?

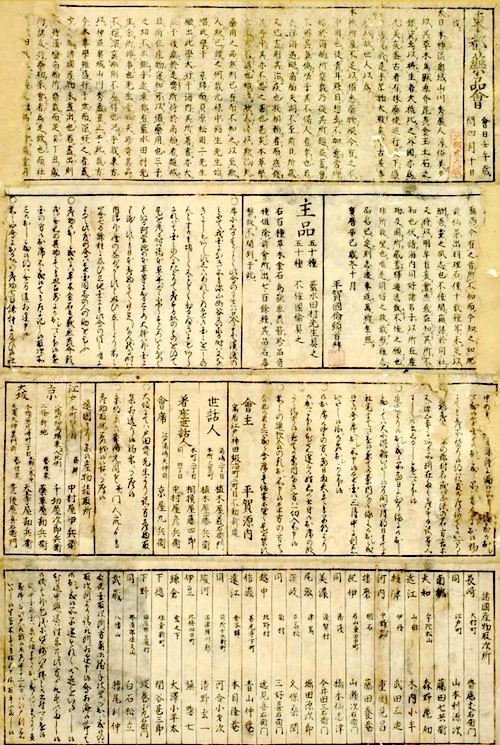

第五回東都薬品会のプロモーションのため平賀源内がつくったチラシ

スポンサーリンク

特に1762年(宝暦12)に開催した物産展「第五回東都薬品会」は画期的な規模の物産展となり、出品数が1,300種を超える大イベントとなりました。さらにイベント終了後には出品物の図録『物類品隲(ぶつるいひんしつ)』をせっせとつくり出版するという忙しさ。

全出品物のうち特に重要だと源内が判断した360種を品評した『物類品隲』。物産データとして非常に意義のあるものでした

物産会の成功により「本草学者・平賀源内」の名は江戸で高まり、時の老中・田沼意次も知るところになりました。殖産興業を推進していた意次は物産会のスポンサーにもなるほど。

「あの天狗小僧が、江戸で旋風を巻き起こしている」

このニュースが遠く讃岐にまで届くと、藩主の絶対命令により源内は国元に呼び戻されました。2年は国元で働いた源内ですが、どうしてもウズウズが抑えきれず、またもや退職願いを提出します。

藩が絶対だった江戸時代において、常識はずれともいえる2度目の退職願い。

これに対し藩主の答えは「ほかに一生仕えないのなら、退職を認める」。つまり「生涯フリーター縛り」というまこと厳しい条件。

源内はこの条件をのみます。

ふたたび「自由」を手に入れた源内ですが、将来にわたり「安定した収入」や「身分の保障」を絶たれます。これがのちのち自らの首を絞めることになるとは、若き平賀源内は想像していませんでした。

次ページ:日本初の万歩計、鉱山事業、陶器の輸出…源内の様々な挑戦