江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

絵師×彫り師×摺師の分業システムで完成する浮世絵

浮世絵というと「絵師の作品」と思われがちですが、じつは絵師ひとりの力では浮世絵版画はできません。絵師がイメージする世界観を具現化できた裏には、彫り師、摺師の卓越した職人技がありました。

絵を描くプロ、版木に彫るプロ、紙に色を摺るプローーと各ジャンルのプロによる分業作業が浮世絵版画のポイントです。

さらに、作品のプロデューサーともいうべき重要な存在がいました。それが「版元(はんもと)」と呼ばれる存在で、今風にいえば出版社です。

版元は、作品の企画からはじまり、絵師への依頼、制作過程の進行管理、完成した作品の販売まですべてを指揮しました。

版元のなかには、蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)という数々のヒット作を世に送り出した敏腕プロデューサーもいました。かの写楽をプロデュースしたのも蔦屋です。

ちなみにレンタル業でおなじみ「TUTAYA」はこの蔦屋重三郎にあやかった社名だそうです。

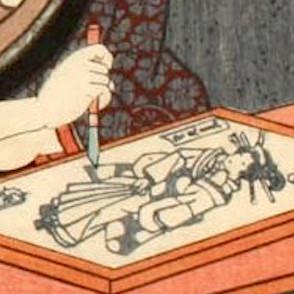

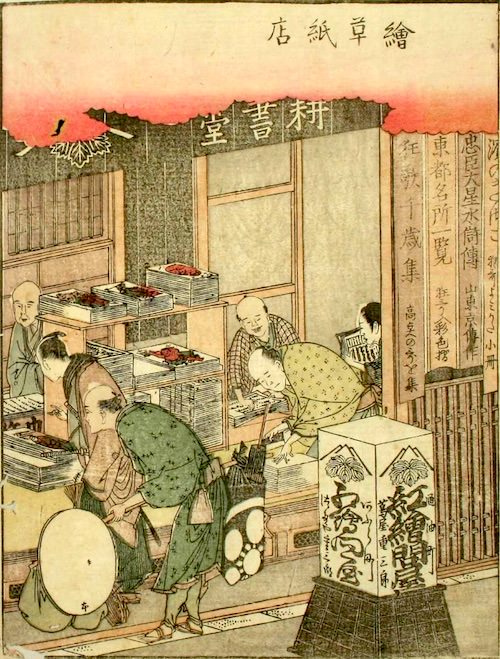

蔦屋重三郎の書店「耕書堂」の店先を北斎が描いたもの

絵師が企画を計画し、版元に持ち込むこともありましたが、版元のOKがでなければボツになります。版元あってこその浮世絵、といえるでしょう。

現代でも駆け出しの漫画家が編集社に漫画を持ち込みますが、イメージとしては同じ。いつの時代にもあったんですね。

さて、浮世絵制作のプロセスはざっくりいうとこんな感じ。

版元が絵師に依頼

↓

絵師が下絵をつくる

↓

作品に検閲が入る

↓

下絵を元に彫師が版木を彫る

↓

絵師の色指定に沿って摺師が紙に摺る

↓

完成!!

↓

絵師が下絵をつくる

↓

作品に検閲が入る

↓

下絵を元に彫師が版木を彫る

↓

絵師の色指定に沿って摺師が紙に摺る

↓

完成!!

スポンサーリンク

なんかあれですね。小学校の時にやった版画とは次元が違いますね。では、各プロセスをちょっとくわしく見ていきましょう。

ステップ1 版元が絵師に依頼

先ほども述べましたが、まず版元が企画を立てます。1枚ものの美人画にするか、3枚続きの役者絵にするか、シリーズものの風景画にするか……などなど。

その後、企画を実現するにビッタリな絵師に目星をつけ、絵師に依頼します。

ステップ2 絵師が下絵を作成

版元から依頼を受けた絵師は、「版下絵(はんしたえ)」という原画をつくります。細かな線は描かずアウトラインだけを描くので「骨がき」とも呼ばれます。版下絵は決定稿の下絵で、完成するまでにも版元とあれこれ話し合いをし何度も修正を重ねます。なお、版下絵の段階ではまだ墨一色のモノクロです。

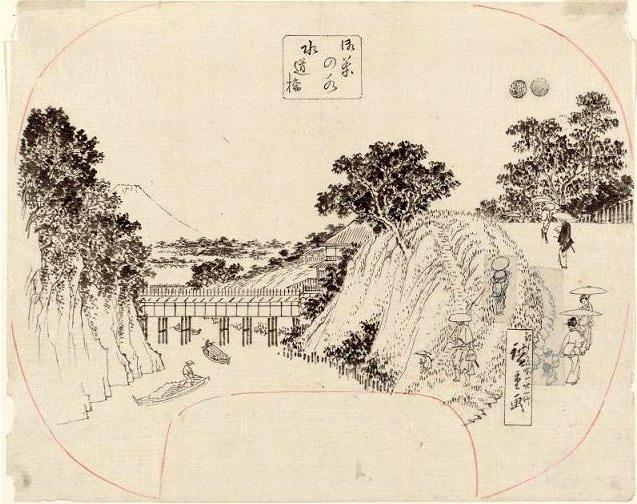

歌川広重の『御茶の水 水道橋』(団扇絵)という作品の版下絵。版下絵は製作過程のなかで失われるものなので、現存するものはレア。途中で企画がボツになったのかな?

ステップ3 検閲が入る

下絵が完成したら彫師の出番、かと思いきや、ここで出版OKかNGか検閲が入ります。

幕府を批判していないか? 公序良俗に反するものではないか? てな具合です。

こうした検閲制度がスタートしたのは「江戸時代の三大改革」のひとつ「寛政の改革」の時で、以後、浮世絵を出版する際には必ず検閲を通過しなければならなくなりました。

検閲が通過したら、その証として「改印(あらためいん)」もしくは「極印(きわめいん)」と呼ばれる判が押されます。この「改印(極印)」は版画にするときにもちゃんと彫らないといけません。

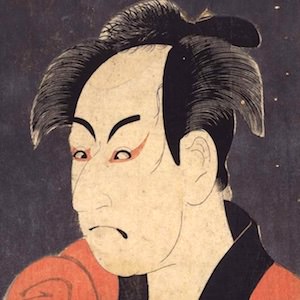

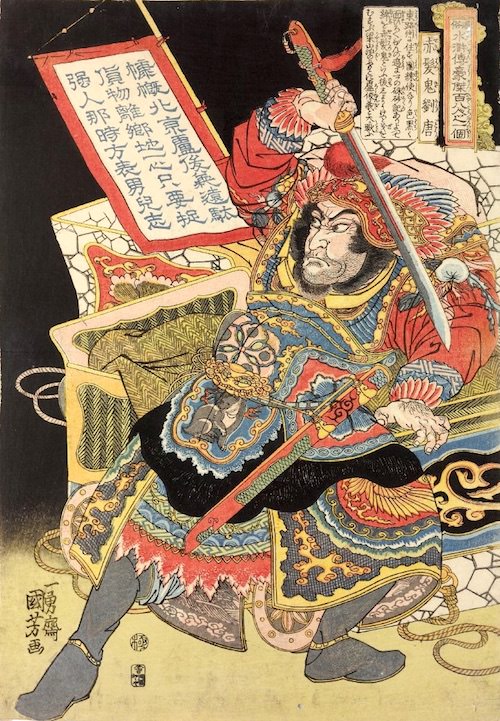

こちらは幕末を代表する絵師・歌川国芳の代表的武者絵シリーズ『通俗水滸傳濠傑百八人一個』より「赤髮鬼劉唐」。めちゃくちゃカッコイイです。

画像左下、足元にご注目。

丸いハンコみたいなのが見えますでしょうか? 拡大してみると。

極の一文字。

これが検閲OKのサインです。「改印(極印)」は時代によっていろんな種類がありましたが、どの浮世絵にもちゃんとあります。ないのはアングラ出版作品だと思われます。

検閲が通ったらいよいよ彫り師の出番です。