江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

ぼかし摺り

いわゆる「グラデーション」のことで、濃い色から薄い色へと自然な感じにぼかしていく技法。風景画の空や海などの表現によく見られます。

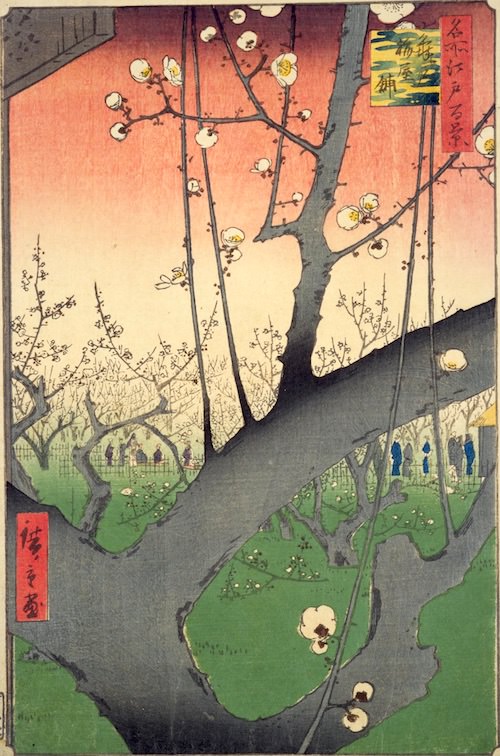

歌川広重の代表シリーズ『江戸名所百景』より「亀戸梅屋舗」。「ぼかし摺り」の技法が使われた背景が美しく、梅の香が匂いたつようです

「ぼかし摺り」とひとくちにいっても、霧吹きのような道具で絵の具を吹きつけた「吹きぼかし」や濡れた紙に絵の具をのせ自然な広がりをつくる「あてなしぼかし」などさまざまなバリエーションありました。

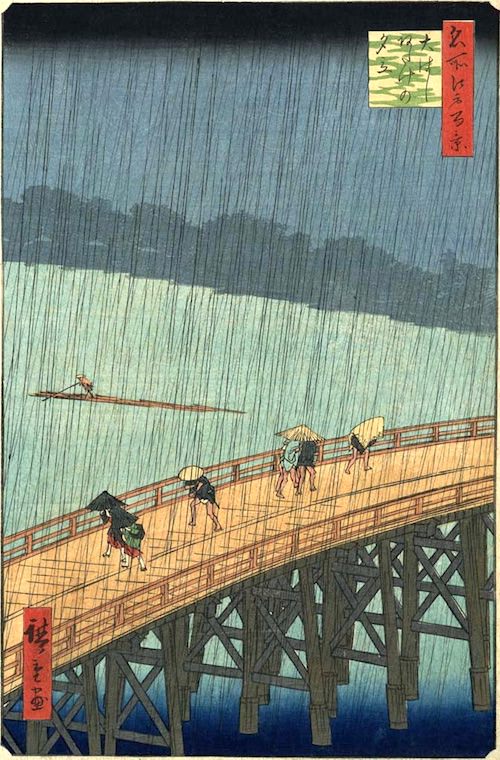

モクモクと湧き出した雨雲を見事に表現している「あてなしぼかし」のテクニック(『江戸名所百景』「大はしあたけの夕立」歌川広重 画)

地潰し(じつぶし)

これも背景によく使われたテクニックで、「ぼかし摺り」とは反対にムラなく一色で塗りつぶすように摺りあげます。簡単そうに思えますが、ムラなく仕上げるにはひじょーに高度な技術が必要だったそう。

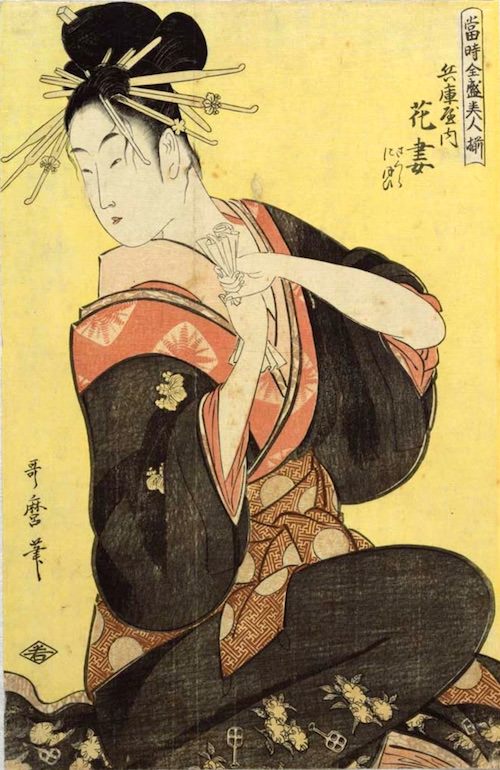

美しい遊女の美しさを際立てる黄色の背景。黄色だけの地潰しを「黄潰し」という(『当時全盛似顔揃 兵庫屋内 花妻 禿 さくら にほひ』喜多川歌麿 画)

スポンサーリンク

雲母摺り(きらずり)

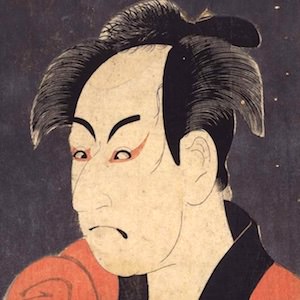

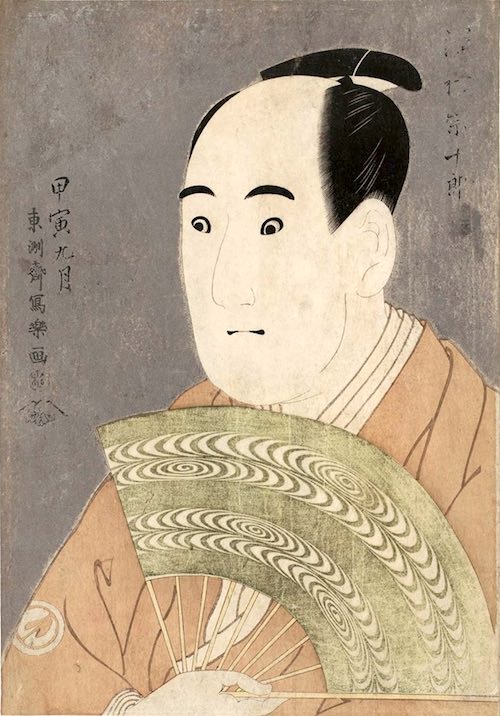

地潰しのバリエーションのひとつで、雲母という鉱物の粉を絵の具に混ぜて摺りました。ハマグリなど貝類の粉で代用することも多かったとか。見た目にも金銭的にもゴージャス★なテクニックで、写楽や歌麿らが得意とした人物の上半身をクローズアップする浮世絵「大首絵(おおくびえ)」で特に効果的に使われました。

が、「ぜいたくだ!」という理由から幕府に禁止されることも……。

写楽の代表作のひとつ『三世沢村宗十郎の大岸蔵人』の背景にも「雲母摺り」が使われています

空摺り(からずり)

絵の具を使わない独特なテクニックがこの空摺り。版木に紙を強く押し当てて凸凹を表現するもので、現代の「エンボス加工」に似ています。馬連(ばれん)ではなく摺師が自分のヒジなどを使って力強く摺ったんだとか。

ふっくらと積もった雪や、猫や鳥の繊細な毛並み、着物の立体感などを表現する際に使われました。

たとえばこちらの作品をご覧ください。

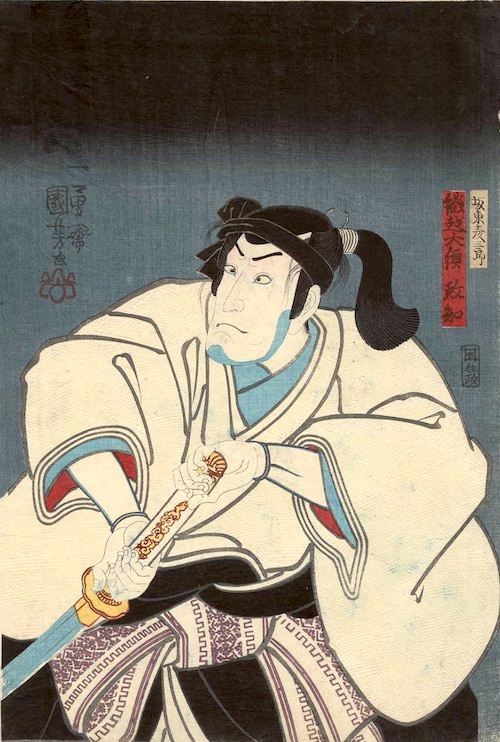

『織越大領政知』歌川国芳 画

一見すると、ただのカッコイイ役者絵。

ですが、着物の部分をよーく見ると……

『織越大領政知』歌川国芳 画

なんとびっくり、凸凹で着物の模様が表現されているじゃありませんか。

空摺りの技法は実際に浮世絵作品を肉眼で見るとよくわかります。またこれがすばらしい効果をあげているんだなぁ。

浮世絵って平面のイメージがあったので、ほんの少しの凸凹ではありますが立体的な部分があるというのは意外ですよね。

だいぶ余談が長くなってしまいましたが、こうした技法を駆使して浮世絵は摺られていきます。

絵師は最初に摺りあがったものをチェックして、摺師に細かな修正指示を出しました。

絵師+彫り師+摺師という3ジャンルのプロフェッショナルの力が結集して、浮世絵はついに完成します。

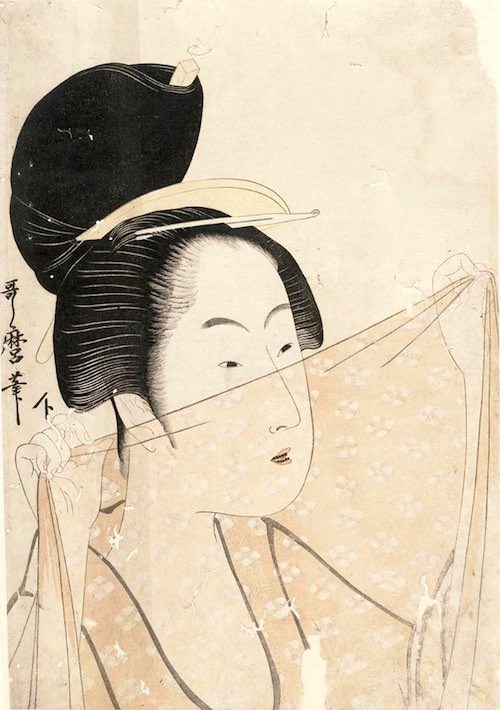

大胆な構図、女性の繊細な生え際の表現、女性の顔が透けて見えるほど薄い布の質感……などなど、美麗な作品の裏には職人たちの卓越した技術があったんです(『布をかざす女』喜多川歌麿 画)