江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

室内飾りは武者人形にカブト飾り

家の外に幟や鯉のぼりを立てる一方、室内にもさまざまな飾りを施しました。

武家では先祖伝来の鎧や兜(カブト)などの武具を座敷に飾りました(虫干しも兼ねていたとか)が、庶民は武者人形や紙でつくった兜などを飾りました。

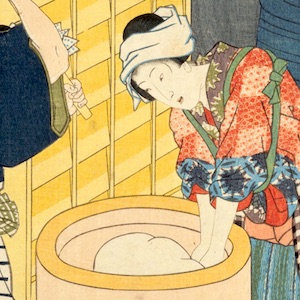

節句飾りを出す女性。金太郎は今も昔も五月人形の定番。足元には鍾馗(しょうき)様を描いた幟や鯉のぼりも(三代歌川豊国 画)

画像中央上に兜飾りが見えます。ちょっと生首みたいでコワイ……。あくまで飾りなので実用性はゼロ(『童子遊興之図』部分)

また、江戸時代にはあって今では見かけない「端午の節句」の飾りに「菖蒲刀(読み:しょうぶかたな/あやめかたな)」と呼ばれるものがありました。

それがこれ。

『意勢固世見見立十二直 建 皐月初幟 暦中段つくし』歌川国貞 画

女性の背後、刀掛けに置かれているのが「菖蒲刀」です。

これは金や銀の紙を貼った木刀で、代表的な節句飾りでした。男の子が生まれると親戚などから贈られたそうです。この菖蒲刀を手に戦いごっこをする子どもたちも浮世絵によく登場します。

また、室内にミニ幟なども飾りました。

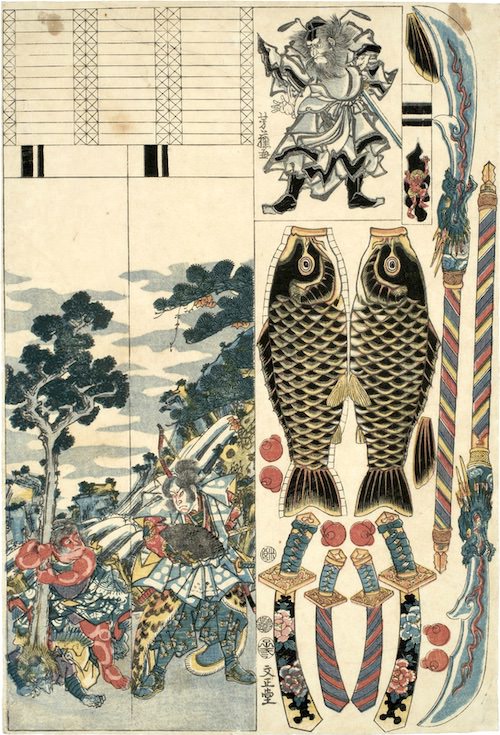

これは幕末の浮世絵師・歌川芳藤による端午の節句用のおもちゃ絵。現代でいうところのペーパークラフトで、パーツを切り取って貼り合わせて遊びました。鍾馗さまや金太郎が描かれた幟、鯉のぼり、菖蒲刀と端午の節句のマストアイテムが勢ぞろいしています。

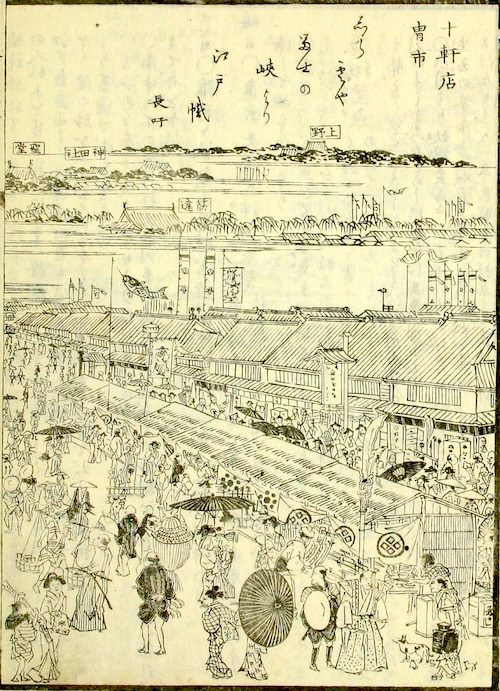

こうした節句飾りを売っていたのが江戸だと十軒店(じっけんだな)というエリア。ひな祭りの時には雛人形を売る「雛市」が立った場所です。江戸時代後期の年中行事辞典『東都歳事記』によれば4月26日から5月4日まで十軒店には市が立ち、兜人形や菖蒲刀、幟などを売ったそうです。

大勢の買い物客でにぎわう十軒店。菖蒲刀を持つ男の子や、兜飾りを持つ男性らが見えます(『東都歳事記』より「十軒店冑市」)

スポンサーリンク

戦いごっこで汗をかいたら菖蒲湯でサッパリ

現代っ子は「こどもの日」といっても特にこれをやる!というものはあんまりないかと思いますが、江戸時代の子どもたちには「端午の節句」だけの特別な遊びがありました。

それが「菖蒲打ち」という遊び。

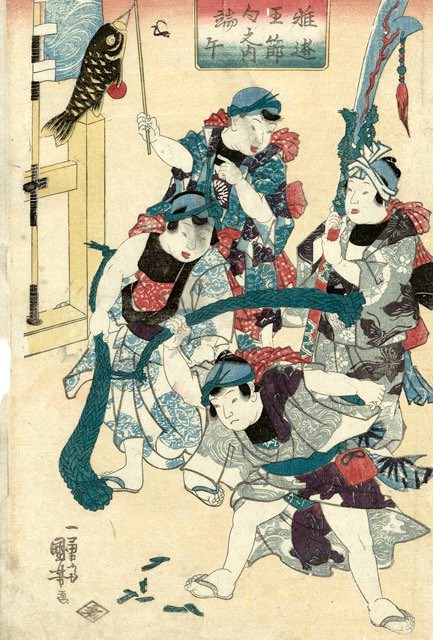

『雅遊五節句之内 端午』歌川国芳 画

これは「菖蒲打ち」に興じる子どもたち。

どんな遊びかというと、菖蒲の葉を編んでなわ状にしたものを地面に打ちつけ、大きな音が出たほうが勝ち、もしくは先に菖蒲の葉が切れたら負け、というシンプルかつ燃えそうな勝負。

ほかにも菖蒲刀を使った戦いごっこもよくやっていたようです。

さらに江戸初期までは「印地(いんじ)打ち」と呼ばれる、そこらへんに落ちてる石をガチンコで投げ合う石合戦も「端午の節句」の遊びとして行われていました。が、石を投げ合うのはあまりにも危ない、という理由から禁止されました(当然です)。

さぁ、いい汗をかいたら湯屋でサッパリしましょう。

「端午の節句」の5月5日と翌6日の2日間は湯屋でも特別な湯が用意されていました。

そう、菖蒲の葉を浮かべた「菖蒲湯」です。

邪気を払うパワーを持つ神聖な菖蒲のエキスが染み出した湯に浸かって、無病息災を願ったのです。今でも5月5日になると「菖蒲湯」を立てる銭湯があります。

菖蒲湯に浸かる美女。軒に菖蒲と蓬が刺してあるのも見えます(『五節句ノ内皐月』部分 三代歌川豊国 画)

菖蒲湯を楽しむお客はこの日、湯銭のほか「おひねり」を置いていったそうです。

さてさて、最後は「端午の節句」に欠かせないあのスイーツのお話です。