江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

お正月に欠かせない餅の入手方法は4パターン

大掃除が終わり家がきれいになったところで次にやることはお餅つき。

古来、“ハレ”の食べ物として神聖視されお正月などお祝い事には欠かせない存在だった餅。江戸時代にも餅がなくてはお正月を迎えられませんでした。

江戸時代、餅をつくのは12月15日から年末にかけて、というのが決まりでした。ただし、29日は「苦」に通じることからその日につく餅は「苦をつく“苦餅”」と呼ばれ嫌われたのだとか。また、31日のギリギリにつく餅も「一夜餅」と呼ばれ忌み嫌われたそう。

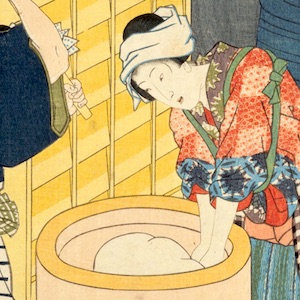

男性が勢いよく杵を振りあげ、女性がリズムよくこねどり。威勢のよい餅つきに小さな子どもも興味津々。画像左下には薬味用の大根おろしも(『十二月之内 師走餅つき』三代歌川豊国 画)

スポンサーリンク

さて、江戸時代、餅の入手方法は大まかに次の4パターンがありました。

その1「自分たちで餅つきする」

まずは基本、自分たちで餅つき。寺院や武家、大店など使用人がたくさんいるところや、農家などでは自分たちでぺったんぺったん。

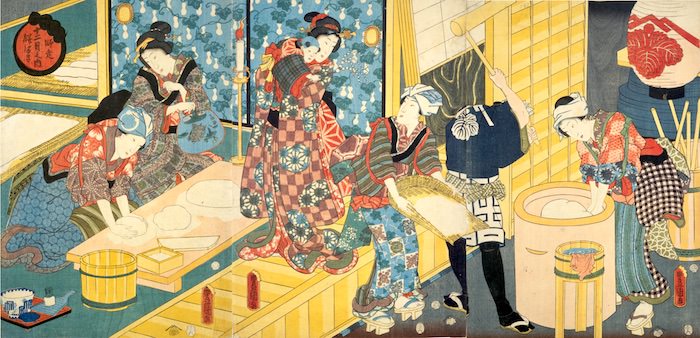

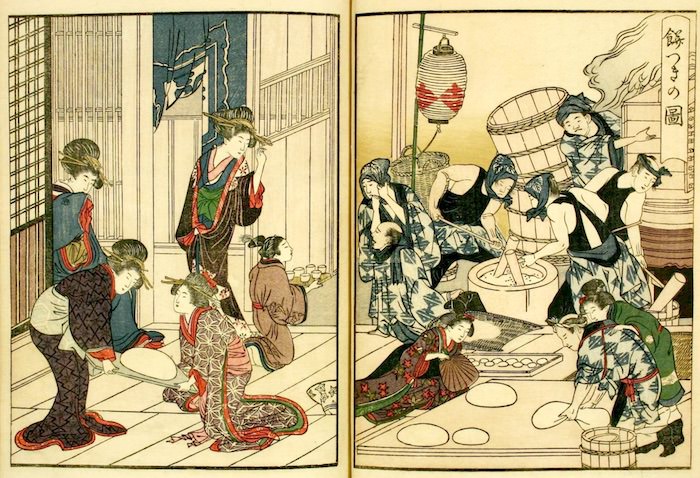

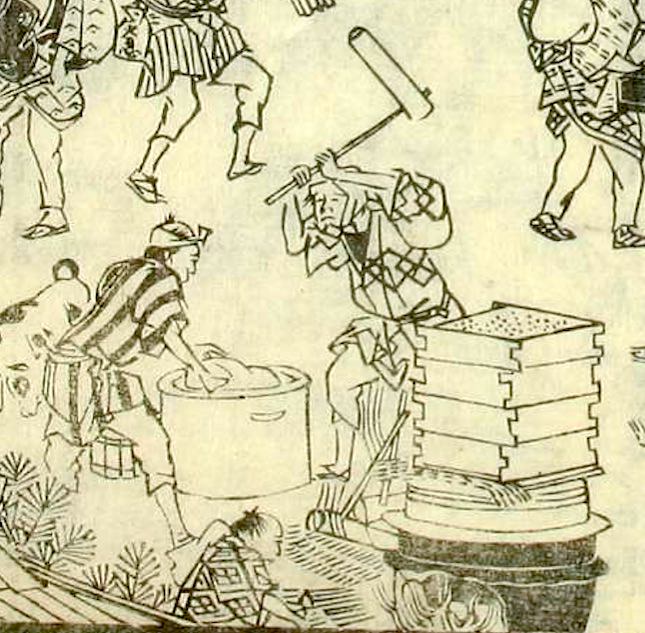

『青楼絵抄年中行事』より 十返舎一九 著/喜多川歌麿 画

こちらは“不夜城”吉原での餅つき。妓楼の土間で男性たちが餅をつき、女性たちは鏡餅をつくったり、できた鏡餅を運んだり。遊女見習いの少女である禿(かむろ)はお茶を運んでます。

その2「菓子屋に注文する」

自分たちでやれない人は菓子屋に注文。

菓子屋がつく餅を「賃餅(ちんもち)」といいます。ただし年末は大忙しのため完全予約制で、12月15日以降は注文を受け付けなかったそう。

「ちんもち」の看板を掲げた菓子屋。店先にはさまざまな餅が並んでいます(『縁組連理鯰(えんぐみれんりのなまず)』より)

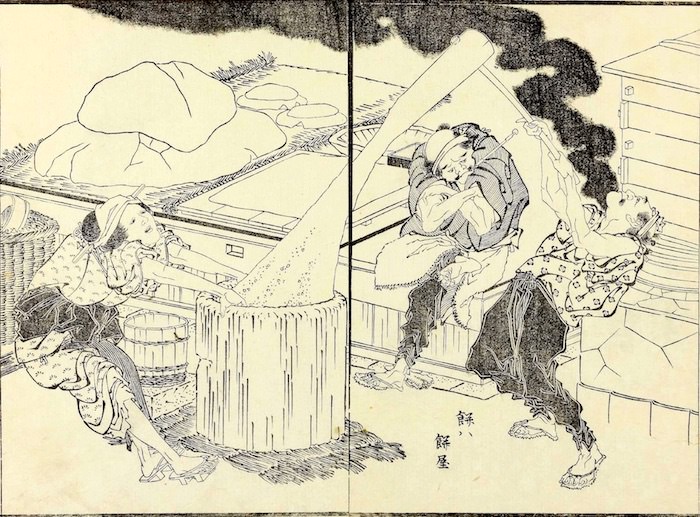

葛飾北斎も餅つきの風景をユーモラスに描いています。のびすぎぃ!!(『北斎漫画』十二巻より「餅は餅屋」)

その3「出張餅つきを依頼する」

今の東京では考えられない光景ですが、年末の江戸では通りで餅をつく“出張餅つき屋”がたくさん見られました。

「引きずり餅」と呼ばれたこの出張餅つき屋は、米屋が年末だけの臨時業務としてやっていたとも。依頼をするのは自分たちで餅つきをしない商家や町人などで、依頼を受けた出張餅つき屋は臼や杵、蒸篭(せいろ)など餅つき道具を担い、依頼人の家もしくは店の前で威勢よく餅をつきました。活気ある餅つきは景気づけにもなるというので商家にも人気があったそう。

依頼先に呼ばれた「引きずり餅」。たくさんの人が行き交う往来での餅つきは年末の風物詩(『東都歳事記』「歳暮交加図」)

「賃餅」にしても「引きずり餅」にしても年末は大忙しで、15日から大晦日の夜明けまで昼夜を問わず餅をつく音が江戸市中に響き渡ったそうです。

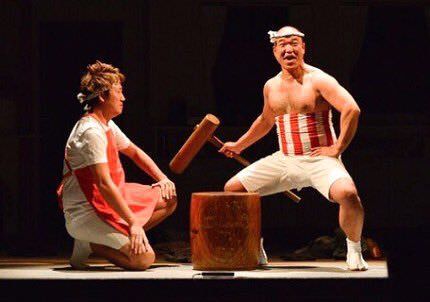

出張で威勢よく餅をつくクールポコは現代の「引きずり餅」か?

その4「歳の市」で買う

年末になると各地の神社の境内で、正月用品などを売る「歳の市」が開かれました。餅も売られていたので歳の市で買う人もいました。歳の市についてはまた後ほど。現代では真空パックのお餅をスーパーで買う人が大多数となり、イベントとしての餅つきがあるのみとなりましたが(それすら感染症うんたらで中止されたり)、江戸時代には100万都市・江戸でも通りのあちこちで餅つきを見ることができたというのは驚きですね。