あの魚が高級魚?あの高級魚が下等!?刺身として人気だった魚はこれだ!

最後に、江戸時代に刺身として人気だった魚をご紹介。

まずはこれ。縁起のよさから武家社会で人気沸騰、魚界のナンバーワンに輝き、今なおお祝いに欠かせないあの魚。

(『魚尽錦絵』歌川広重 画)

鯛(たい)です。

「めでたい」に通じる縁起のよさ、見た目のよさ、味のよさ――と 3拍子そろって納得の人気ぶり。刺身はもちろん、塩焼き、吸い物などさまざまな料理に使われました。

スポンサーリンク

徳川家康は鯛のてんぷらを食べてそのあと死んだというのは有名な逸話です(なお死因は胃がんが有力)。

ちなみに、鯛に合う調味料は「辛味噌もしくはワサビ醤油」だったそう。醤油が普及する前は「 煎酒、生酢、ワサビ酢、蓼(たで)酢」で食したのだとか。

次は鯛の台頭以前、魚界のナンバーワンの座にあった魚です。こちらも縁起のよい魚とされ、天皇や将軍の御前料理として出されました。それがこれ。

(『絵兄弟道引廿四孝』「王祥」歌川国芳 画)

女性が釣っている魚がそれなんですが、ちょっとわかりにくいですね……。ではもう一丁。

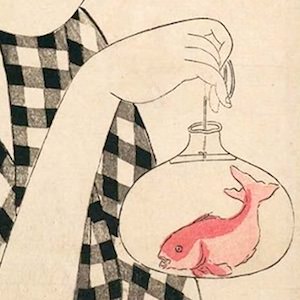

※これは食用ではありませんが

鯉(こい)です。

なんかちょっと意外な気がしますが、鯉は端午の節句の鯉のぼりに象徴されるように古来“出世魚”といわれ、縁起のよい高級魚として大人気でした。

鎌倉時代の吉田兼好によるエッセイ『徒然草』にも「鯉は天皇の御前でも調理される“やんごとなき魚”」とあります。

江戸時代になっても海が遠い京では鯉が高級魚の第一等として位置づけられていました。ちなみに、江戸時代中期の料理本によりますと、鯉に合う調味料は「煎酒にワサビ」だそう。

スポンサーリンク

当時の高級魚ツートップを紹介しましたが、現在における高級魚の筆頭ともいえるマグロの扱いはどうだったかといいますと……

高級どころか下品・下賎(げせん)な魚=下魚(げざかな)

まさかの低評価です。その理由は、マグロは別名「シビ」とも呼ばれ、それが「死日」に通じ縁起が悪いと嫌われたから。

武家社会、とにかく縁起を重視します。また、あっさりとした白身が好まれた当時、ねっとりとしたマグロは好まれなかったらしいです。

特にトロは脂の多さと痛みの早さから見向きもされず、肥料にされたとか。現代人から見るとじつにもったいない話です。

(『魚づくし』「小魚の中の鮪の涅槃像」歌川芳員(よしかず) 画)

中央にでーんと横たわっているのがマグロ

とはいえ、下魚だったゆえ値段も安く庶民には刺身の定番として重宝されました。

ちなみに、マグロに合う調味料は「大根おろしに醤油」だそう。醤油が普及する前は「辛子蓼(からしたで)、生酢、大根のしぼり汁、ネギ味噌、塩酒」などで食したんだとか。

なお、今でも寿司ネタとして人気の「づけ」は、幕末にある寿司屋によって考案されヒットしたそうです。

またトロも江戸時代後期には庶民の工夫により、ネギと一緒に鍋にした「ねぎま鍋」や吸い物仕立てにした「ねぎま汁」として食べられるようになりました。

マグロと同じく今は高級魚、昔は下魚だったのがこれ。

河豚(ふぐ)です。

理由は単純明快、アタルと死んじゃうから。それでも河豚のおいしさに負けて食べちゃって命を落とす人が結構いたらしい。

ちなみに、武士は河豚NGで、河豚の食用禁止令まで出されていました。裏返せば、命がけでも食べたいほど河豚はおいしい、ということですかね。

ラストは刺身で食べるイメージがまったくない魚です。特徴は、見た目がコワイこと。さて、その正体は……

(『魚づくし』「日本橋の朝景色」三代目歌川豊国 画)

鮫(サメ)です。

江戸時代前期の料理本『料理物語』には「鮫はさしみ 干けづりもの やきても」とあり、 鮫が刺身として食べられていたことが伺えます。

サッと湯がいて酢味噌で食べたとか。扱いはマグロや河豚とおなじ下魚で、蒲鉾(かまぼこ)の原料としても利用されていました。

ちなみに、高級食材として名高いフカヒレは、江戸時代には中国への重要な輸出品でした。ちなみのちなみ、現代でも広島県の一部では鮫料理が郷土料理として残っているそうです。

日本人になじみの深い刺身ですが、江戸時代にはずいぶん今と違っていたようですね。

関連記事はこちら

「【画像あり】江戸時代のお寿司が、現代のお寿司といろいろ違う【値段や大きさ】」