江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

江戸っ子が愛した寿司の定番ネタは?

現在、寿司ネタといえばトロなど脂が乗ってるものが人気ですが、江戸っ子たちの人気ネタはなんだったのかといいますと、「海老」「コハダ」「玉子」「たい」「あなご」「白魚」「あじ」「いか」「たこ」「はまぐり」といったところが王道だったようです。わたしたちが大好きなトロなんかは「脂っぽすぎる」というのでまったく人気がなかったというから驚きです。

スポンサーリンク

江戸時代は冷蔵技術も未発達だったので、寿司ネタのほとんどは酢で〆る、醤油で漬ける、火を通すなど下処理したものばかりでした。

今も大人気の「漬けまぐろ」も江戸時代後期に誕生したネタで、屋台の寿司屋が湯引きしたまぐろを醤油とみりんに漬け込んで出したところ大人気になったとか。

当時、まぐろは庶民の魚だったので、漬けまぐろも高級店では出されなかったそう。なんだか不思議なかんじですね。

また、生ネタが主流の現在では寿司に醤油は欠かせませんが、江戸時代、寿司ネタに味つけがされていたうえ、シャリ自体の味が重視され今より味がついていたのでなにもつけずに食したそうです。

大きさは今の○倍!?江戸時代の寿司のサイズと値段

現在の握り寿司は女性でもひと口で食べられるくらいのサイズですが、江戸時代の握り寿司はもっとビッグサイズ。

今の2倍以上のちょっとしたおにぎりサイズだったとか!値段はどれくらいだったかといいますと、ネタによりますが、屋台の寿司でひとつ4~10文(約60~150円)、ちょっと高級な店舗の寿司は20~30文(約300~450円)あたりが相場だったと考えられています。

ちなみに、現在のお寿司は「2貫で1セット」として出てくるのが基本ですが、これは寿司のサイズが大きかった時代に食べやすいように2つに切ってお客さんに提供したのがルーツ、といわれています。諸説ありますが。

江戸のお寿司はこんなに大きい!

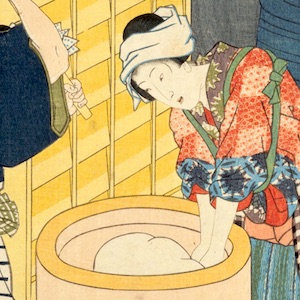

江戸時代の寿司を再現した模型。

シャリがかなり大きいのがわかります。お酢のブランドで有名なミツカンの工場では江戸時代の屋台の寿司屋を再現したものも見学できます。

また、両国にある江戸東京博物館の常設展示コーナーにも江戸時代の寿司屋の屋台(再現)があり、江戸時代のお寿司がネタごとに箱に入って並べられています。

酢飯は赤酢が使われているのでちょっと赤っぽいのが特徴です。

それにしても一貫がでっかい!

次ページ:店でなく屋台でつまむ。江戸っ子流、粋な寿司の食べ方