江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

次、仙厓和尚といったらプリプリかわいい子どもたち。

悩みなんてないさ

『凧あげ図』

金太郎みたいな腹掛けスタイルの子どもが無邪気に凧あげしています。「吹け吹けぷふぷ」の画賛には子どもの純粋な喜びがあふれています。

「ぷふぷ」ってなんだろう…。「きゃふんきゃふん」といい仙厓和尚のオノマトペセンスはかわいさの最先端です。

スポンサーリンク

次もプリケツ子ども。

ポージングの妙

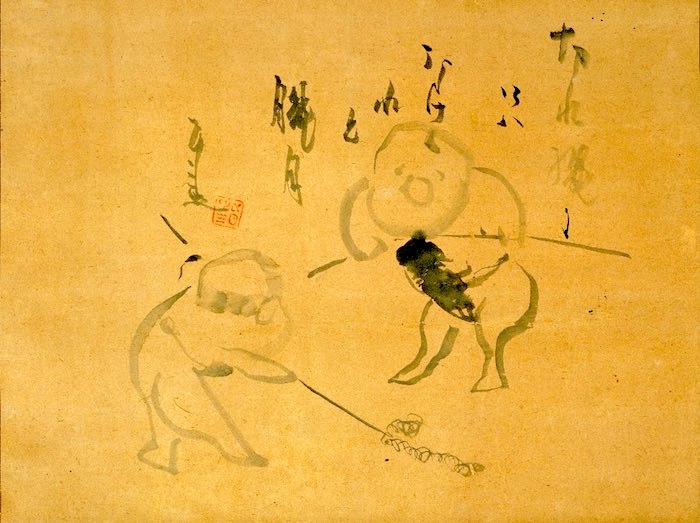

『朧月夜図』

朧月に照らされて子どもたちがなにやら楽しげに遊んでいます。そして得意のプリケツ強調ポージング。仙厓和尚は子どもが大好きだったんでしょうね。どの子どもも本当にかわいらしくて、見ていると思わず頬が緩みます。そして、棒の先っぽに見える謎のクルクルがきになるところ・・・。

次は最初に紹介した作品の別バージョン。

よく見ると子どもの目が鋭い件

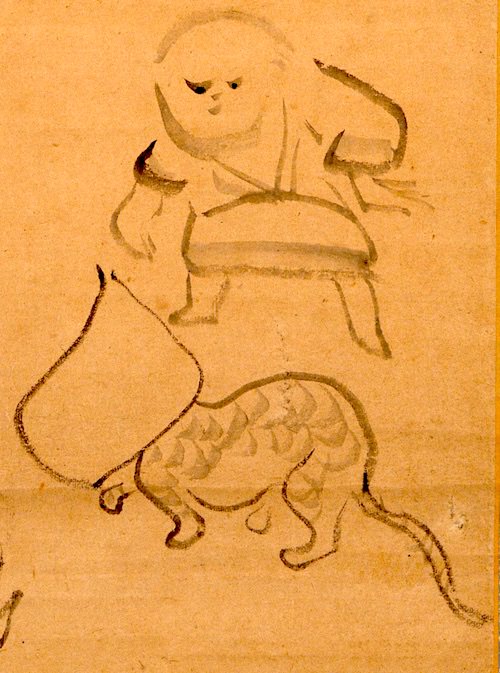

『猫に紙袋図』

冒頭でご紹介しました紙袋を被った猫と子どもの別バージョン。冒頭の子どもは無邪気の化身のごとき無邪気さでしたが、こちらの子どもは一見かわいらしいのに、よく見るとやたら目が鋭い。猫に紙袋をかぶせた犯人はこの子だな。でも、猫はさして気にした風でもなく平然と歩いているのがおもしろい。

老人も仙厓和尚の好きなテーマ。

今も昔も変わらない“老人あるある”

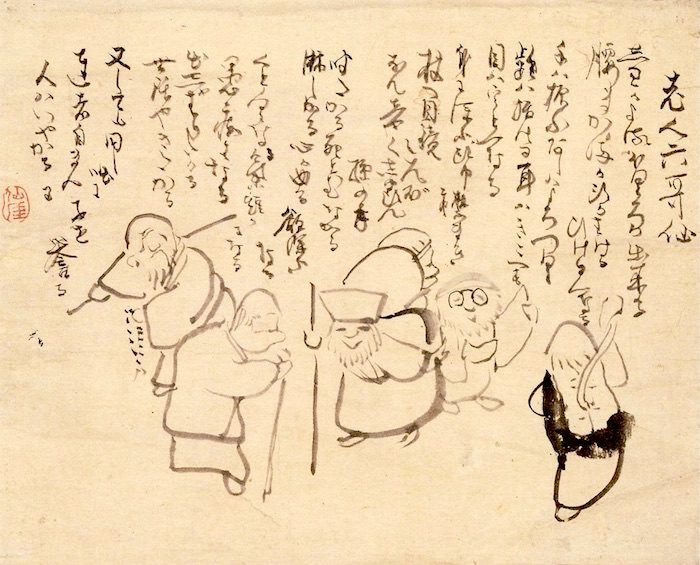

『老人六歌仙画賛』

“好々爺”選手権のごとく、いい感じのほのぼのオーラを漂わせた6人の老人たち。「老い」は怖がるものでも悲観するものでもない、楽しんだ者勝ち! という、仙厓和尚からのエールが聞こえてきそうなニコニコ顔です。

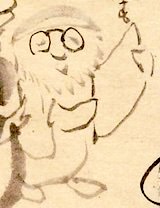

特にこの老人。

絵本に出てくる知恵者のフクロウみたいで超かわいい。

書かれている言葉もとってもおもしろいのでご紹介しましょう。

「しわがよる ほくろができる 腰曲がる 頭がはげる ひげ白くなる 手は震う 足はよろつく 歯は抜ける 耳は聞こえず 目は疎くなる 身に添うは 頭巾 襟巻 杖 眼鏡 たんぽ おんじゃく しゅびん 孫の手 聞きたがる 死にともなかる 淋しがる 出しゃばりたがる 世話焼きたがる くどくなる 気短かになる 愚痴になる 心がひがむ 欲深くなる またしても 同じ話に 子を誉める 達者自慢に 人は嫌がる」

今も昔も“老人あるある”は変わらないんですね。「達者自慢」に「病気自慢」も加えたいところ。こうした老人の特徴を”六歌仙”にたとえて詠んだ先人の歌があるのですが、この作品では仙厓流にアレンジが加えられています。

内容はヘビーながらもユーモアがあり、さらに仙厓和尚のかわいい老人イラストが加わると、「老い」なんてちっとも悪いことじゃない気がしてきます。ポジティブに「老い」を楽しんだ仙厓和尚の最期の言葉は「死にとうない」だったそうな。

次もご老人。

集まれ!ご長寿さん

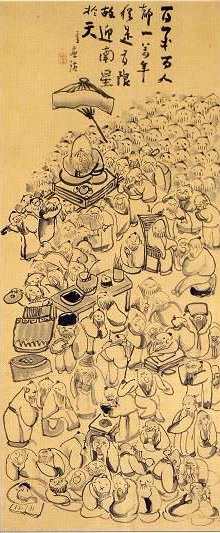

『百寿老画賛』

押し合いへし合い、ワイワイガヤガヤ、にぎやかに酒盛りしているのは御年100歳のご長寿さんたち。どの顔も幸せそうで、見ているこちらまで幸せ気分になってしまいます。

画賛は「百歳百人 都一萬年 猶是有限 故迎南星於天」ーー100歳が100人集まってもせいぜい1万年、これでは限りがあるので、長寿の神様・南極寿星をお迎えするーーとあります。画像奥に見える神輿に乗ったおじいちゃんが長寿の神様なんでしょうね。

次は神様つながりで。

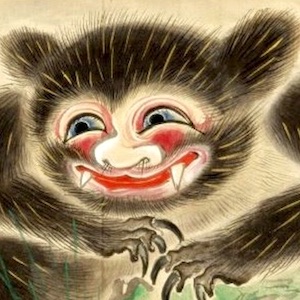

ジブリっぽい

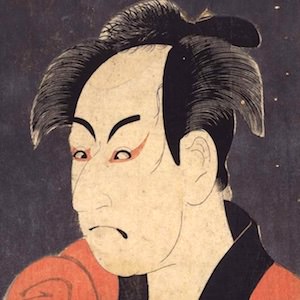

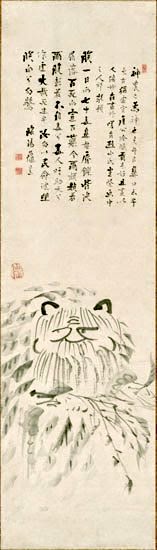

『神農図』

描かれているのは森に住む妖怪・・・ではなく、「神農」という“医薬の神様”。古くから絵のテーマとして人気なんだとか。佇まいにジブリっぽさを感じます。

そうだ、あのキャラに似ているんだ。

これ。

『ハウルの動く城』に登場するハウルの弟子・マルクルの変身姿。モジャひげとジト目がそっくりです。

次はお釈迦さま。

天上天下唯一無二

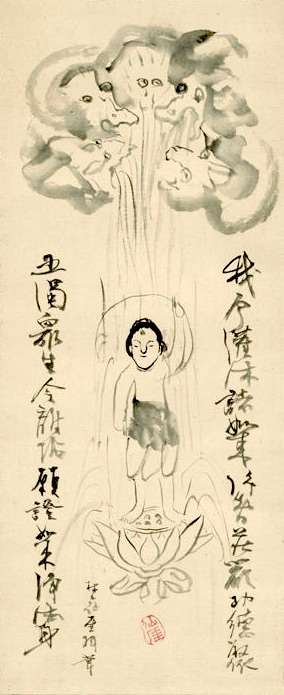

『釈尊降誕図』

プールに入る前の子どもがシャワーを浴びているわけではありませんよ。お釈迦様が「天上天下唯我独尊」と唱えて誕生し、その誕生を祝うように天の竜たちが水を注いでいる場面です。「みんな極楽へ行きますように」という願いが込められた仙厓晩年の作品です。

次ページ:ぱっちりまつげ!? 仙厓和尚が描く達磨はどんな感じ?