江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

江戸時代の蕎麦つゆは驚きの味噌!

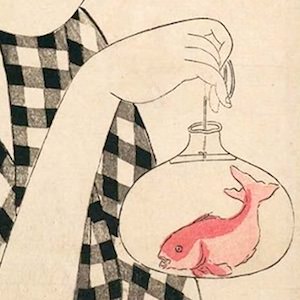

蕎麦に欠かせないものといえば「つゆ」ですよね。江戸時代の浮世絵などを見ても蕎麦猪口(ちょこ)を手に蕎麦をすする人が描かれています。

(『絵本三家栄種』より)

蕎麦屋でおいしそうに蕎麦をすする男性。手には蕎麦猪口。ここに描かれているのは江戸の葺屋(ふきや)町にあった福山そばの店先。岡持ちを担いだ男性は出前から帰ってきたところでしょう

スポンサーリンク

ちなみに、蕎麦猪口も江戸時代に誕生したもので、伊万里焼が使われていたそうです。今でも古伊万里の蕎麦猪口は骨董品として人気がありますよね。

現存する最古の蕎麦猪口のひとつ。つくられたのは江戸時代初期1655~70年頃といわれています。現在の蕎麦猪口より口がちょっと広がっていますね。画像引用元:美の壺

さて、この蕎麦猪口にはどんな蕎麦つゆが入っていたんでしょうか? 現在、蕎麦つゆといえば、鰹節をきかせた出汁に醤油、みりんが定番ですが、もともとの蕎麦つゆはまったく異なるものでした。それは…

味噌です。

正確には、味噌に水を加えて煮詰め、これを布袋に入れて吊るし垂れてきた「たれみそ」と呼ばれるもの。

江戸時代初期の料理書『料理物語』には蕎麦つゆについても記述があり、それによれば「たれみそに大根の汁を加え、削り節、大根おろし、あさつきを入れ、さらに、からし、わさびを加えてもよい」とあります。我々のイメージする蕎麦つゆと別物ですが、これはこれでおいしそう。

時代は下り、先ほども登場しました18世紀中頃の蕎麦専門書『蕎麦全書』にも、蕎麦つゆのレシピが2種類紹介されています。

- 「たれみそ」を使った蕎麦つゆ

- 作り方:たれみそ、酒、削り節を合わせて煮詰めたものを漉し、塩とたまり醤油で味を調える

- しょうゆベースの蕎麦つゆ

- 作り方:しょうゆ、酒、水を合わせて煮る。好みで鰹節を加える

ちなにみ鰹節を使用しない蕎麦つゆは「精進汁」、鰹節を使用した蕎麦つゆは「生臭(なまぐさ)」と呼ばれていたそうです。現在のように鰹出汁を蕎麦つゆに使う店が増えてきたのは18世紀中頃といわれています。