江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

では、鶏は食べなかったかといいますと、そんなことはなく。

古来、鶏は夜明けを告げる神聖な鳥として食べることが禁じられていたのですが、江戸時代になると養鶏も行われるようになり食用され始めたとか。特に軍鶏(しゃも)は大人気で、もつと煮込んだ軍鶏鍋は江戸っ子にとってごちそうでした。

軍鶏鍋といえば、この人。

中村吉右衛門が演じる鬼平犯科帳

そう池波正太郎の小説『鬼平犯科帳』でおなじみ鬼平です。モデルは火付盗賊改方役の長谷川宣以(のぶため)、通称の「平蔵」で知られる人物です。作中、鬼平は「五鉄」という軍鶏鍋屋をなじみにしていますが、この「五鉄」のモデルとなったといわれる店が、1862年(文久2)創業の老舗軍鶏鍋屋「かど屋」です。

写真引用元

「かど屋」の軍鶏鍋は八丁味噌仕立て。おいしそうです。江戸っ子たちも食べたんでしょうかねぇ。

スポンサーリンク

もうひとり、軍鶏鍋といえばこの人も忘れてはいけません。

坂本龍馬。

暗殺された日、盟友の中岡慎太郎と食べようとしたことで有名ですね。

今でも人気の鳥料理のひとつに「焼き鳥」がありますが、じつはそのルーツは江戸時代にありました。

江戸時代も前半の1689年(元禄2)に刊行された料理書『合類日用料理抄(ごうるいにちようりょうりしょう)』に焼き鳥のレシピが紹介されているのです。それによると――

「鳥を串に刺し、塩を少々ふりかけ焼き、醤油のなかに酒を少し加えたものを焼いた鳥につけ、もう一度タレをつけたら乾かないうちに座敷に出す」(意訳)

とあります。まさに今の焼き鳥です。居酒屋の定番メニュー、じつは歴史ある料理だったんですね!

最後に。

肉好きにより不本意なあだなをつけられてしまった人をご紹介します。

徳川慶喜(よしのぶ)。

徳川幕府最後の将軍です。

慶喜は豚肉が大好きで、一橋家の出身だったことから「豚肉好きの一橋様」、略して「豚一様(ぶたいちさま)」などと家来や庶民の間で密かにあだなされていたそうです。ストレートすぎてひどい。

想像していた以上にバラエティ豊かな肉料理を楽しんでいた江戸時代の人々に親近感がわいてきます。

肉食タブーの時代、それでも食べたい肉!

今では当たり前に食べているお肉ですが、日本では長く肉食はタブー視されていました。もとをたどれば奈良時代、殺生を忌む仏教の影響で肉食が禁じられるようになりました。

それからおよそ1,200年後の明治時代になると“文明開化”の象徴として牛鍋がブームになりました。

(『安愚楽鍋(あぐらなべ)』仮名垣魯文 著)

教科書でもおなじみ、牛鍋を食べるハイカラな明治男子。1877年(明治10)の東京には牛鍋屋が488軒もあったといいますから、その大流行ぶりがうかがえます。

スポンサーリンク

では、文明開化以前、江戸時代の人々は肉をまるで食べなかったのでしょうか?

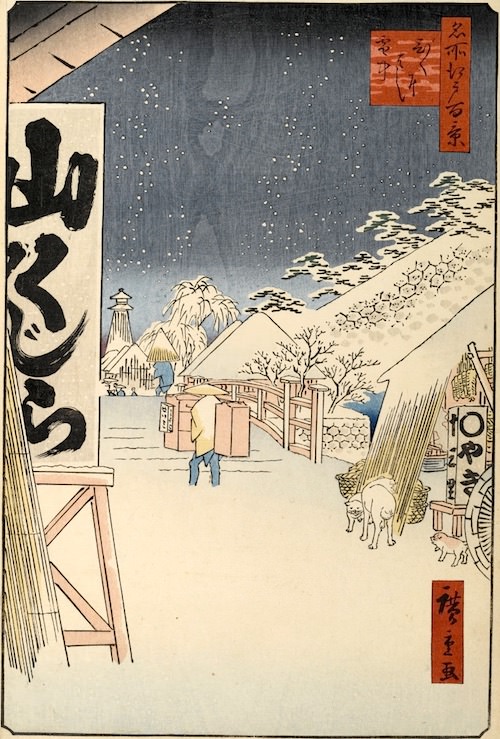

(『名所江戸百景』「びくにはし雪中」歌川広重 画)

画像左に「山くじら」という看板があります。この「山の鯨」の正体はこれです。

イノシシ。

「山くじら」とは猪肉の隠語なのです。つまり、このお店は猪肉料理のレストランなわけです。

鯨を哺乳類ではなく魚の仲間と思っていた江戸時代。「イノシシ?お肉?滅相もない。ウチで提供しているのはクジラ。山の鯨ですよ」という方便で、お店はイノシシ肉を「山くじら」と称し提供。出されたお客も「おれ、今から食べるの肉じゃないし。鯨だし」と、食べていたのです。

今でも猪肉を「牡丹」、鹿肉を「もみじ」ということがありますが、これも江戸時代に生まれた隠語です。

表向きはまだ肉食タブーの風潮が強かった江戸時代ですが、人々は隠語を使って肉料理に舌鼓をうっていたわけです。

ちなみに、いまでは食肉としてメジャーな牛馬ですが、農耕や合戦に必要不可欠な家畜のため、古来、食用にされることはありませんでした。

そんな時代に、彦根藩から将軍家に毎年、ご養生用の薬「反本丸(へんぽんがん)」として献上されていたものがあります。

それがこちら。

※写真はイメージ。画像引用元:e-ネコショップ

牛肉の味噌漬けです。

ん?

牛肉食べないんじゃなかったの?と思った方、安心してください。

これは牛肉ではなく、あくまで養生用の薬です。

つまり「食べたとしても薬だから肉を食べたことにはならない」という理屈。この「反本丸」こと牛肉の味噌漬けは非常に評判で、各地の藩からも所望が絶えなかったとか。牛肉の魔力は江戸時代も絶大だったようです。

江戸時代は、こうして肉を名目上「薬」といって食べることもあったわけです(薬食い)。

獣肉は江戸市中でも売られていました。江戸近郊で捕獲されたイノシシや鹿、うさぎなどの獣肉を売る店は「ももんじ屋」と呼ばれ、幕末には江戸だけでも十数軒のももんじ屋があったとか。

東京都墨田区両国にある「ももんじや」は1718年(享保3)創業の猪肉料理専門店

肉料理パラダイスだった長崎の出島

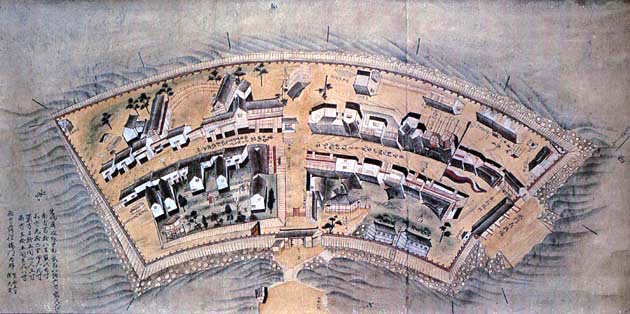

隠語を駆使したり薬と称してこっそり肉を食べていた日本にあって、堂々と肉料理を楽しんでいた場所があります。それがここ。

(『出島古図』)

長崎の出島です。

鎖国政策の一環として長崎につくられた人工島で、オランダ商館がここに置かれ多くのオランダ人が住んでいました。

出島での食事はもちろん洋食で、出島の家畜小屋では食用として牛や豚を飼育していたとか。

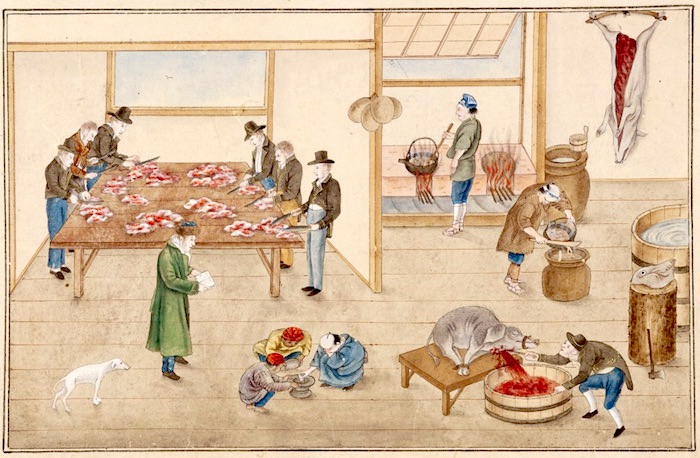

(『唐蘭館絵巻』「調理室図」川原慶賀 画)

これはオランダ商館の日常を描いた絵巻で、調理室で豚を解体しているところ。かなりの人数で大量にバラしているところを見ると、消費量もなかなかだったようです。

出島では、太陽暦の正月元日を祝う「オランダ正月」というイベントが行われていましたが、その際、豪華な洋食フルコースが出されました。

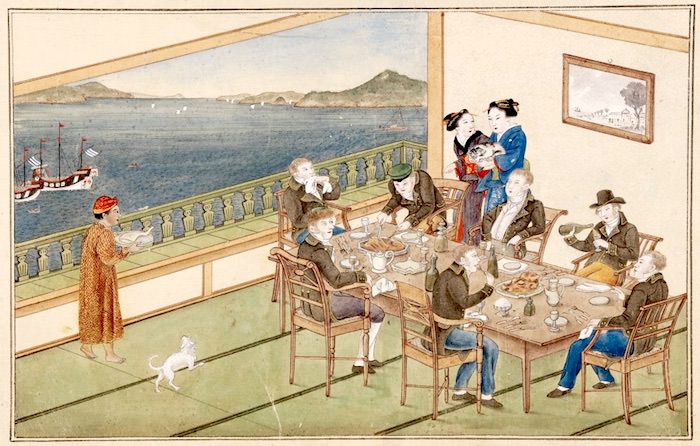

(『唐蘭館絵巻』「宴会図」川原慶賀 画)

豪華なフルコースが並ぶパーティのようす

このイベントにはオランダ人だけでなく、出島で働く幕府の役人や通訳ら日本人も招かれたそうですが、招待された人々は洋食の珍しさにほとんど手をつけずに持ち帰ったとか。(きっと「薬」と称してあとで家で食べたのでしょう)

オランダ正月のメニュー一部

- 牛肉、豚肉などの肉料理

- 魚のバター煮

- スープ

- パン

- ケーキ

- コーヒー

スポンサーリンク

バラエティ豊かな鳥料理

さて、こっそり食べていた肉料理のなかで鳥肉はよく食べられていました。ちなみに、ウサギを数える時に「一羽、二羽」と呼ぶのは「羽」と呼ぶことで「ウサギは獣肉ではなく鳥の仲間です」というこじつけ。前述の隠語と同じようなものです。

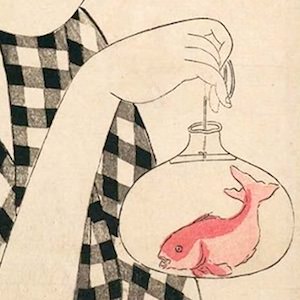

鳥肉といえば今では鶏がポピュラーですが、江戸時代のメインは野鳥。

江戸時代の料理書によれば、食用の鳥の格付け第1位は驚きのこちら。

引用元:oohashi1122

鶴です。

うーん、現代人からするとなんだか想像がつきません。スラリとしていてそもそも食べる部分が少なそうです。

鶴は姿も美しく縁起のよい鳥とされたこともあり、将軍や大名に珍重され朝廷にも献上されました。鶴は秋から冬の食材で、それ以外の季節には塩漬けにされたそうで、汁物や煮物などに調理されました。

ほか、江戸時代ではポピュラーな食材だったのがこちら。

白鳥です。

白鳥、か……

やはり食用としてイメージがない。串焼きなどにしたそうです。白鳥の焼き鳥。

ほかにも、江戸時代の人はハト、鴨、雁(がん)、雉(きじ)、鷺(さぎ)、雀(すずめ)などを食べました。

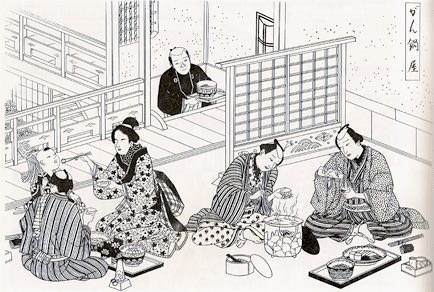

(『江戸庶民風俗図絵』より)

雁鍋料理専門店で食事をする人々。小さな子どもの姿も見えます。なにかのお祝いでしょうかね

では、鶏は食べなかったかといいますと、そんなことはなく。

古来、鶏は夜明けを告げる神聖な鳥として食べることが禁じられていたのですが、江戸時代になると養鶏も行われるようになり食用され始めたとか。特に軍鶏(しゃも)は大人気で、もつと煮込んだ軍鶏鍋は江戸っ子にとってごちそうでした。

軍鶏鍋といえば、この人。

中村吉右衛門が演じる鬼平犯科帳

そう池波正太郎の小説『鬼平犯科帳』でおなじみ鬼平です。モデルは火付盗賊改方役の長谷川宣以(のぶため)、通称の「平蔵」で知られる人物です。作中、鬼平は「五鉄」という軍鶏鍋屋をなじみにしていますが、この「五鉄」のモデルとなったといわれる店が、1862年(文久2)創業の老舗軍鶏鍋屋「かど屋」です。

写真引用元

「かど屋」の軍鶏鍋は八丁味噌仕立て。おいしそうです。江戸っ子たちも食べたんでしょうかねぇ。

スポンサーリンク

もうひとり、軍鶏鍋といえばこの人も忘れてはいけません。

坂本龍馬。

暗殺された日、盟友の中岡慎太郎と食べようとしたことで有名ですね。

今でも人気の鳥料理のひとつに「焼き鳥」がありますが、じつはそのルーツは江戸時代にありました。

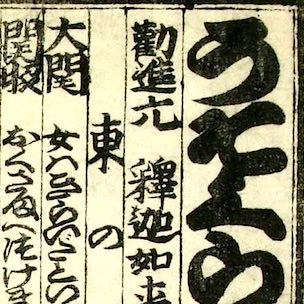

江戸時代も前半の1689年(元禄2)に刊行された料理書『合類日用料理抄(ごうるいにちようりょうりしょう)』に焼き鳥のレシピが紹介されているのです。それによると――

「鳥を串に刺し、塩を少々ふりかけ焼き、醤油のなかに酒を少し加えたものを焼いた鳥につけ、もう一度タレをつけたら乾かないうちに座敷に出す」(意訳)

とあります。まさに今の焼き鳥です。居酒屋の定番メニュー、じつは歴史ある料理だったんですね!

最後に。

肉好きにより不本意なあだなをつけられてしまった人をご紹介します。

徳川慶喜(よしのぶ)。

徳川幕府最後の将軍です。

慶喜は豚肉が大好きで、一橋家の出身だったことから「豚肉好きの一橋様」、略して「豚一様(ぶたいちさま)」などと家来や庶民の間で密かにあだなされていたそうです。ストレートすぎてひどい。

想像していた以上にバラエティ豊かな肉料理を楽しんでいた江戸時代の人々に親近感がわいてきます。