江戸ブログの記事をYouTubeに引っ越しました!

チャンネル登録をお願いします!

火を消すのではなく、ぶっ壊す!? 現代とまったく違う江戸時代の消火活動

(『鎮火安心図巻』部分)

燃え盛る炎、乱立する纏、あちこちから噴出される水……まさに消火活動の真っ最中です。一見すると現代の消火活動と変わらないようですが、じつは、江戸時代の町火消の仕事は火を消すことがメインではありませんでした。ではなにかといいますと――

延焼を最小限に食い止めること

スポンサーリンク

水が貴重だった江戸時代。火を消すための大量の水がありませんでした。さらに、現代のようなポンプ車やホース車もないのですから、消火は困難だったのです。では、どうやって延焼を食い止めたかというと――

周辺の建物を片っ端からぶっ壊す

これは「破壊消防」と呼ばれる方法です。

町火消たちは、火元の家屋は置いておいて、風下側の家屋を中心にとにかく猛スピードで周辺家屋を壊しまくり延焼を防ぎました。町火消の主力が鳶職だったのは、鳶が建築に携わる職人だったので「建物の壊し方」にも精通していたからです。

あと、身軽なところも鳶が重宝された理由です。江戸時代の木と紙でできた家屋は燃えやすい反面、壊しやすいという利点(?)もありました。

さて、破壊消防を行う町火消が使ったのはこんな道具でした。

画像引用元:川越市蔵造り資料館

鳶口(とびぐち)という道具です。棒の先端についた鉄製のカギ部分を建物に打ち込んで使いました。

同じく建物を壊すのに使われたのが

画像引用元:wikipedia

刺又(さすまた)(写真右)。

これで柱や梁(はり)を突いて壊しました。江戸時代、刺又は犯罪者を捕獲するための道具としても使われました。

ちなみに、江戸時代に消火活動に使用されたことから、現在、消防署の地図記号はこの刺又を図案化したものになっています。

こんなところに江戸時代の名残があったなんてビックリ。

お次は現在の消防ポンプの原型といわれるこれ。

龍吐水(りゅうどすい)という放水ポンプです。

原始的なつくりなうえ水の補給もできなかったので水を消すほどのパワーはなく、主に纏持に水をかけて火の粉から守るために使われたそうです。

ちなみに、江戸の人々はどうやって火事を知ったかといいますと、江戸の町の各所に設置された火の見櫓にある半鐘(はんしょう)の音でした。

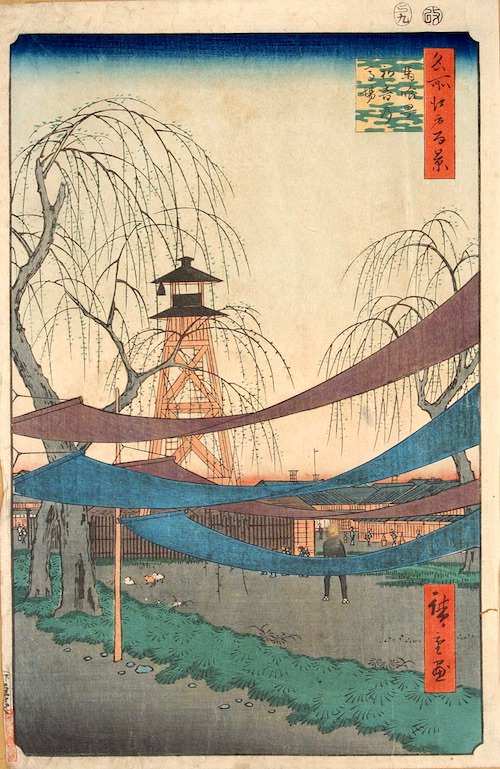

(『名所江戸百景』「馬喰町初音の馬場」歌川広重 画)

これは現在の中央区日本橋馬喰(ばくろう)町あたりを描いたものですが、中央にそびえ建つのが火の見櫓で、左側に半鐘がぶら下がっているのがわかります。

火元までの距離によって半鐘は鳴らし方が違いました。こんな感じ。

- 火元が遠い場合

- 「ジャーン……ジャーン……ジャーン」と間隔をあけて一打ずつ

- 火消しが出動した合図

- 「ジャーンジャーン……ジャーンジャーン……」と間隔をあけて2打ずつ

- 火元が近い場合

- 「ジャンジャンジャン……ジャンジャンジャン」と連打

- 火元がめちゃくちゃ近い場合

- 「ジャンジャンジャンジャンジャンジャン」と乱打

- めでたく鎮火した場合

- 「ジャーン……ジャンジャーン……ジャーン……ジャンジャーン」と一打&二打を交互に

なるほど、わかりやすい。

しかし、いきなり夜中にジャンジャン鳴り出すこともあったでしょうから想像すると恐ろしいです。